著作権の関係上、問題は掲載していません。

以下をご用意の上で、ご確認ください。

前の問題

問18 総合問題

一

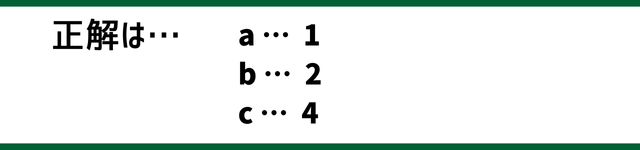

aには、「~様方」のような宛名に用いる表現が入ります。

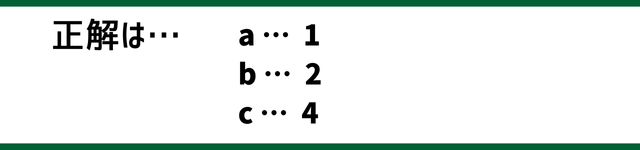

正解は、

1 気付(きつけ・きづけ)

です。

bには、「御中」のような脇付の表現が入ります。

正解は、

2 侍史(じし)

です。

cには、「冠省」「草々」のような頭語・結語の表現が入ります。

正解は、

4 不一(ふいつ)

です。

解説 脇付

侍史

机下

御中

解説 頭語

拝啓

前略

解説 結語

敬具

謹言

二

「ア」の後ろに「禁じえない」とあるので、

笑ってはいけない状況で、おかしさに耐えきれず思わず吹き出して笑ってしまうこと

を表す

失笑を禁じえない

ですね。

4が正解です。

解説 哄笑

解説 嘲笑

解説 爆笑

解説 失笑

三

解説 認める

四

「ウ」のあとに

謙譲語であるから相手を主語にして用いることはできない

とありますね。

1が正解です。

解説 消光

解説 清穆

解説 恵与

解説 来駕

五

「エ」の前には、

手紙を書くためには、それなりの知識や教養が必要だった

とあり、あとには

必要不可欠な通信手段として手紙文化は受け入れられるようになった

とあります。

大変だったが、受け入れられるようになった

という文脈なので、

それでも

が良いですね。

2が正解です。

六

手紙の美しい日本語とそこに込められた相手への気遣いのようなものは、茶道や和服に匹敵する

という文脈なので、

肩を並べており、優劣がない

という意味の

比肩

が良いですね。

3が正解です。

解説 酷似

解説 対置

解説 比肩

解説 類推

七

本文では、手紙を書く人が少なくなったことの具体例を挙げ、

手紙は、茶道や和服のような日本の立派な文化なので、形式や用語などの垣根を低くして、残していくことはできないだろうか

ということが述べられています。

2は、

個人主義的な傾向が強くなった

が違います。

本文中で、個人の傾向については言及されていません。

3は、

垣根の高さがなければ…

が違います。

手紙が減ってきた理由としては、メールのような至便なものができたことが述べられています。

4は、

手紙は滅びるほかないであろう

が違います。

本文では、垣根を低くすることで残すことができないかと述べられています。

残った1が正解です。

次の問題

過去問解説の一覧

過去問で確認したいこと

特に、

- 敬語

- 文法

の2分野は、「解説を見れば、なんとなくわかるんだけど…」となりやすいのではないかと思います。

過去問を解いたときに、間違えた問題ごとに意識したいのは、

「そもそも知識がなくて解けなかった」

「知ってはいたが、問題になると解けなかった」

のどちらなのかを明確にすることです。

前者であれば、過去問を丁寧に解きながら、1つずつ知識の穴を埋めていきましょう。

- 語彙

- 言葉の意味

- 漢字

のような分野であれば、まとめて暗記していけるのですが、

- 敬語

- 文法

のような分野は、問題の文脈とセットで取り組むのがおススメです。

また、後者であれば、多くの練習問題で知識と問題のギャップをなくしていきましょう。

「わかる→できる」になることで、問題を解くスピードを上げていくことが大切です。

日本語検定は、1級から4級で、

- 語彙・言葉の意味・漢字などの聞かれる範囲が異なる

- 1問1問の難易度が異なる

という違いはあるものの、

- 敬語

- 文法

のような難易度が高い分野で必要な知識に大きな差があるわけではありません。

敬語であれば、

- 尊敬語

- 謙譲語Ⅰ

- 謙譲語Ⅱ

- 丁寧語

- 美化語

の5分類がそれぞれ「どのように定義されているか?」「どのような語が該当するか?」を整理しておきましょう。

その際に、単語を覚えていくのではなく、文章の中で登場人物を確認しながら見ていくのがおススメです。

文法であれば、

- 動詞

- 副詞

- 助詞

などの品詞ごとに、それぞれの語のもつ用法(使い方)を整理しておきましょう。

例えば、

買い物に行くので、8時に駅に集合してください。

には、3つの格助詞「に」がありますが、すべて用法が違います。

買い物に

の格助詞「に」は、「行く」という移動の目的を表しています。

また、

8時に

の格助詞「に」は、時を

駅に

の格助詞「に」は、「集合する」という移動の着点を表していますね。

まとまった参考書・問題集はないので、過去問で出てきた語の用法を1つずつノートなどにまとめていくのがおススメです。

この「日本語検定ナビ」では、分野ごとの練習問題を多数掲載しています。

- 過去問を解いていて、不安が残る分野

- もっと解くスピードを上げたい分野

があれば、ぜひご活用ください。