段階を踏んで、問題に挑戦していきます。

最後は、かなから該当する口腔断面図を判別しましょう。

ハードルが高く感じる場合は、先に音声記号の練習問題にチャレンジしてみてください。

前の問題はこちら

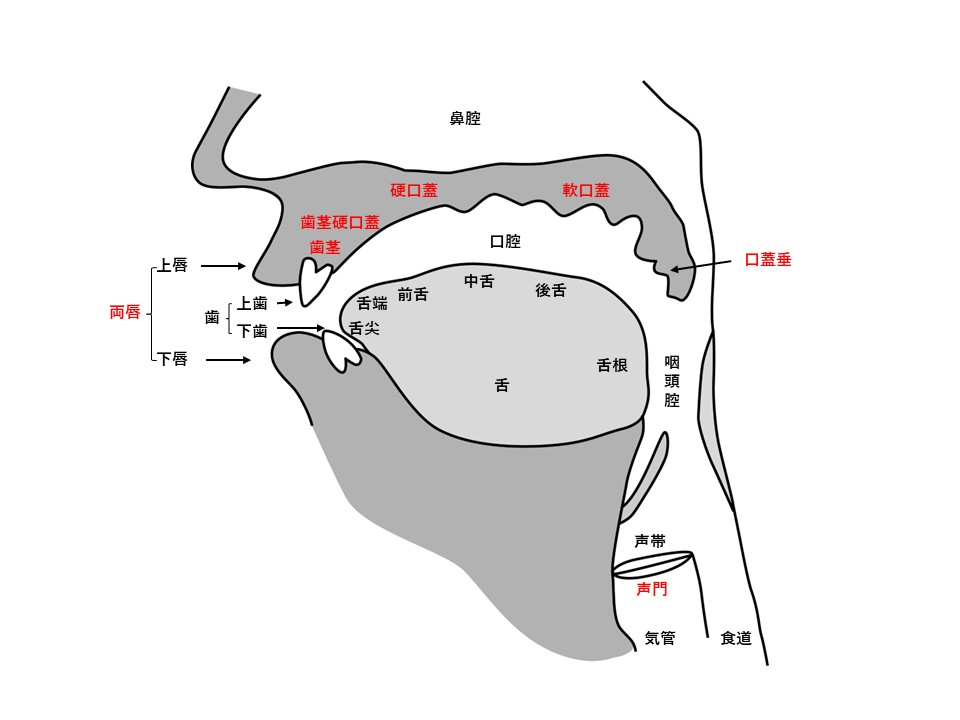

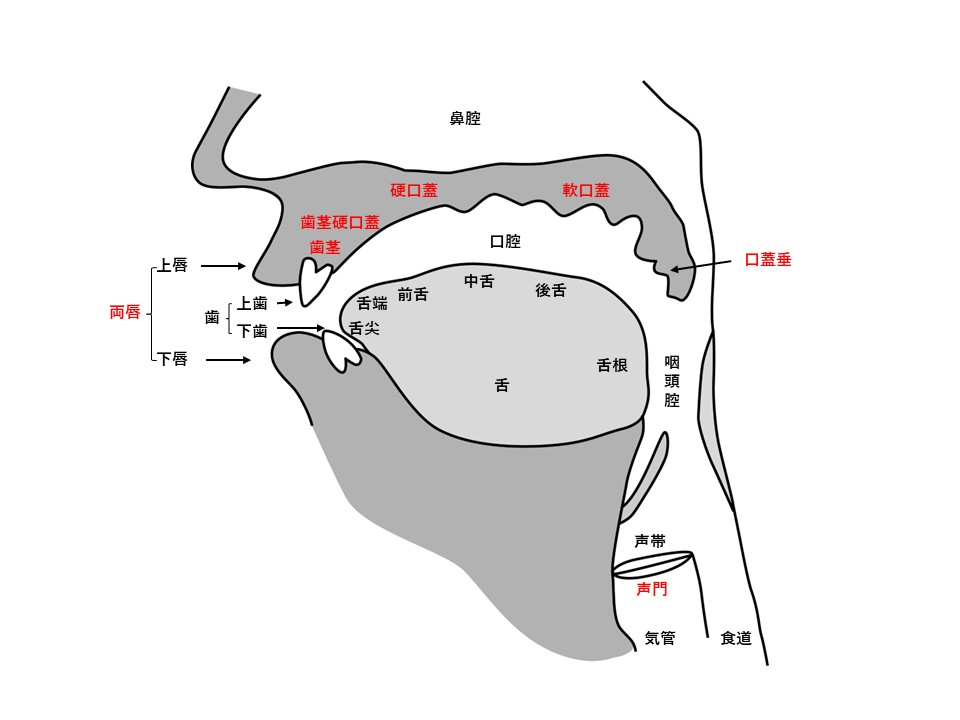

【復習】口腔断面図とは?

\ 「あれ…?イマイチわからない…」となったら/

かなから口腔断面図を選ぶ練習問題

選択問題 ①

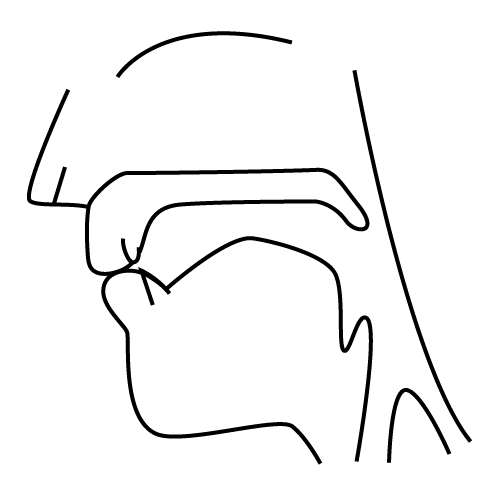

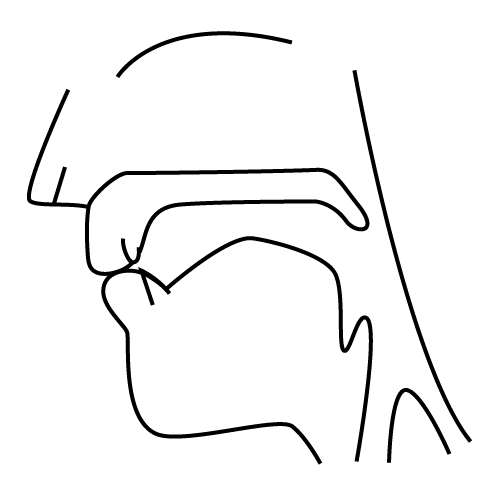

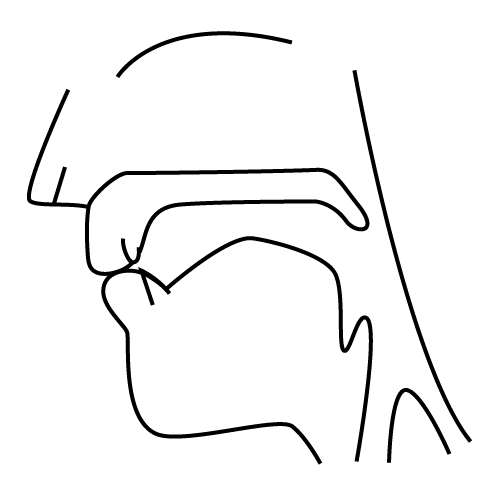

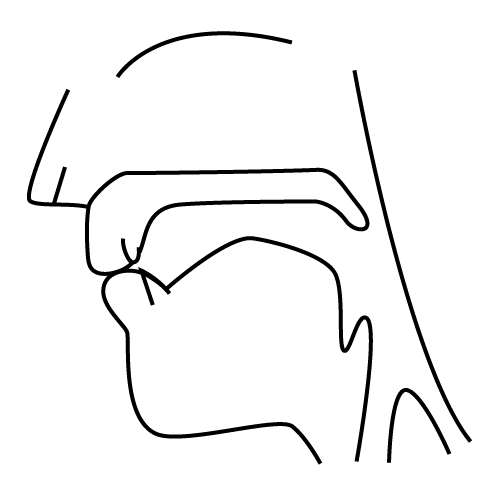

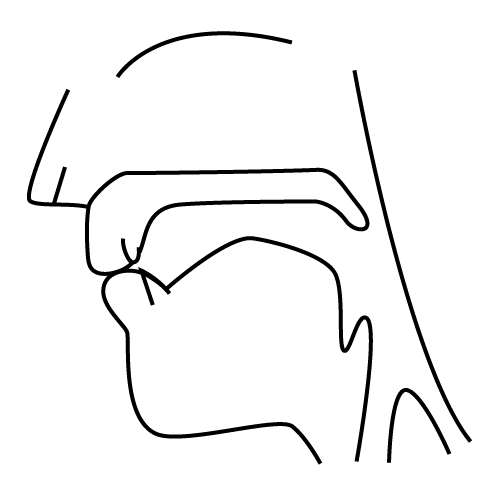

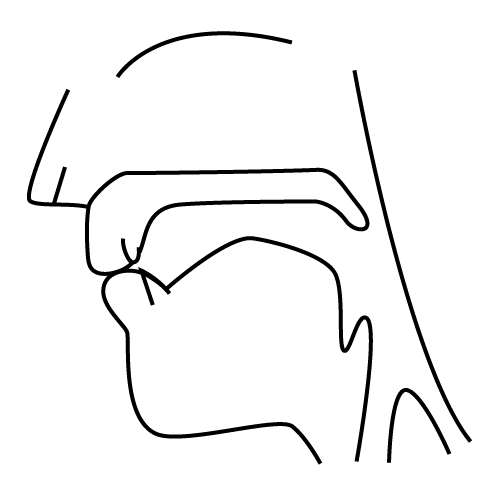

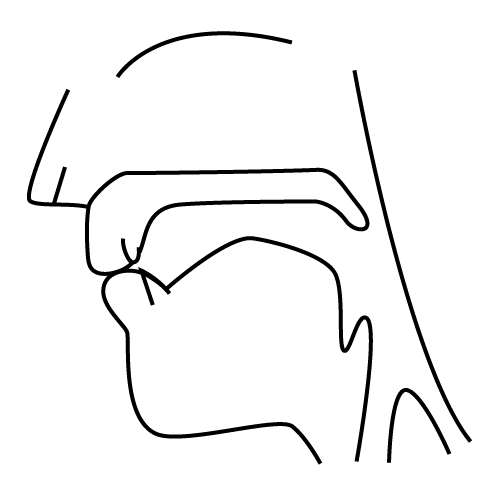

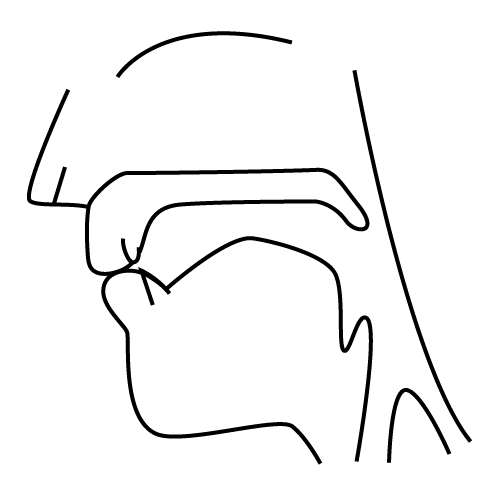

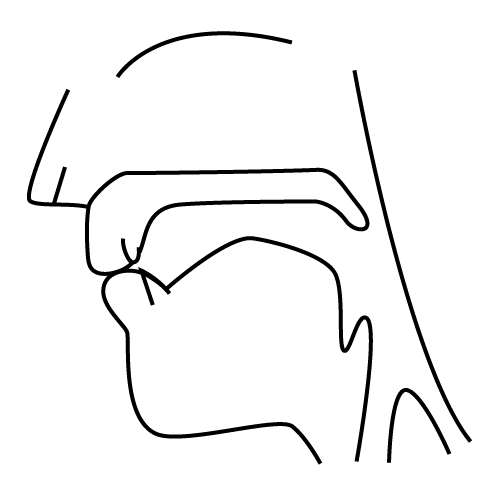

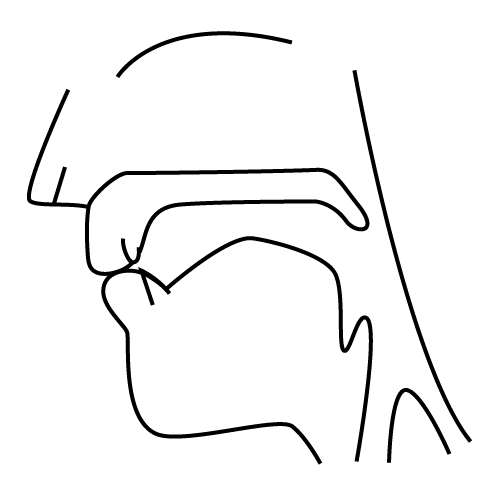

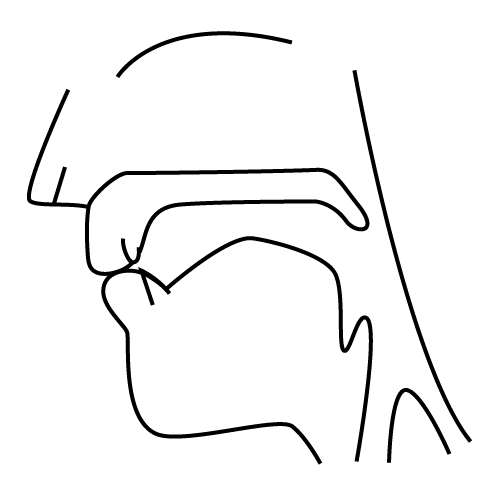

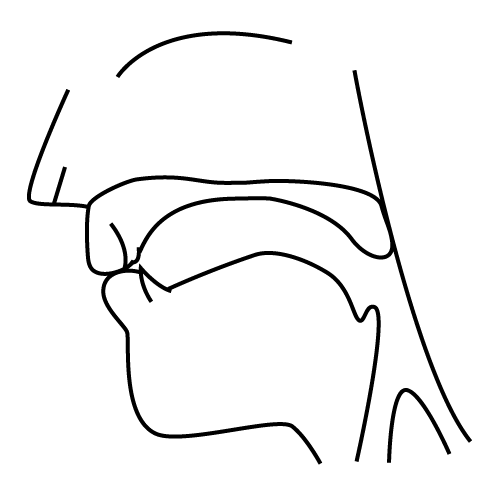

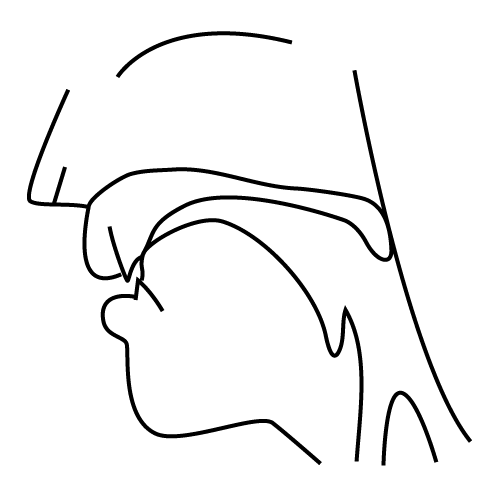

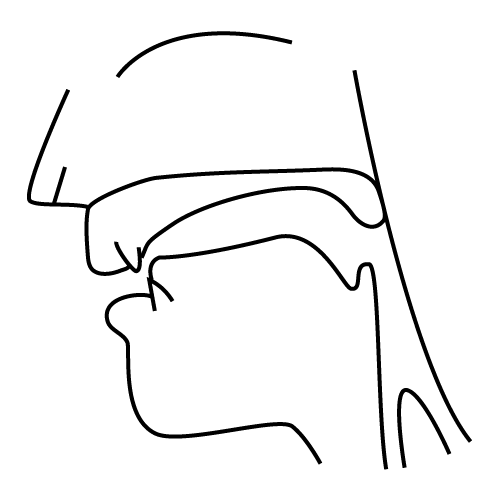

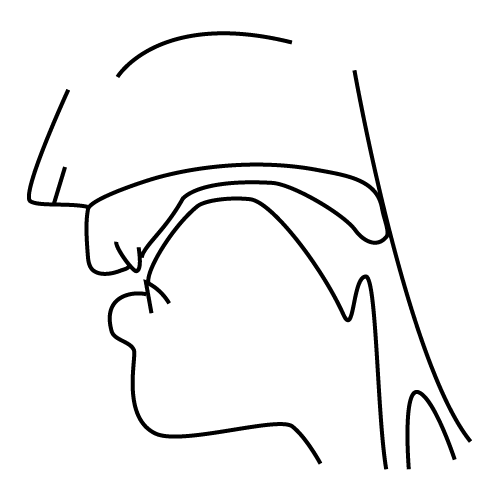

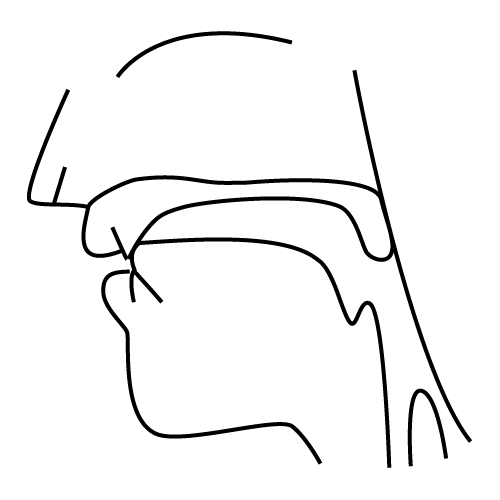

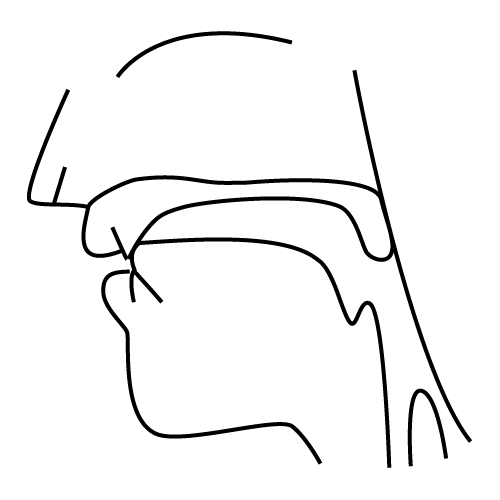

下線部のかなの子音を表す口腔断面図は、次のうちのどれでしょうか?

はこべら

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

はこべら

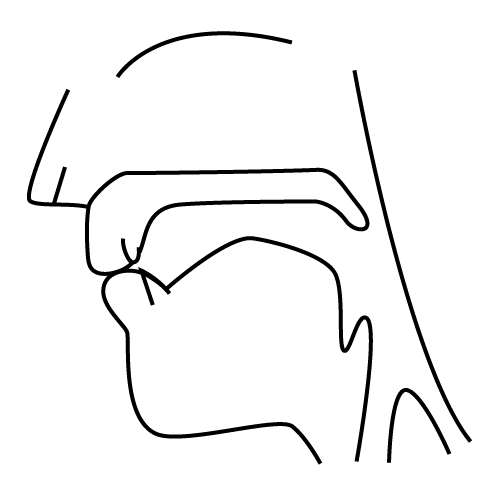

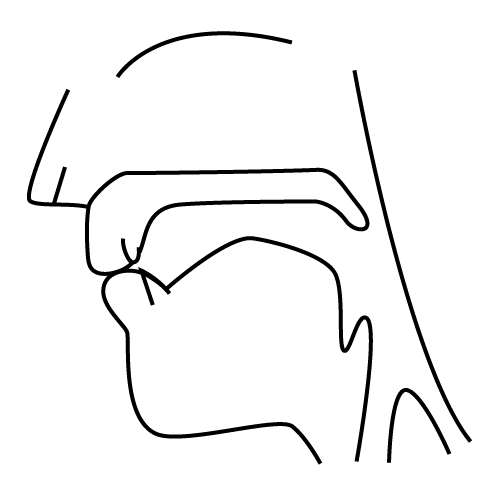

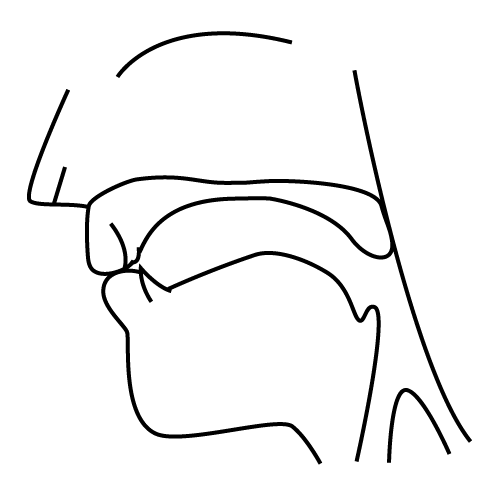

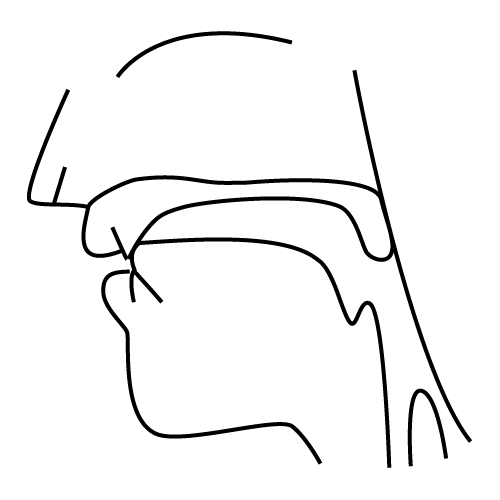

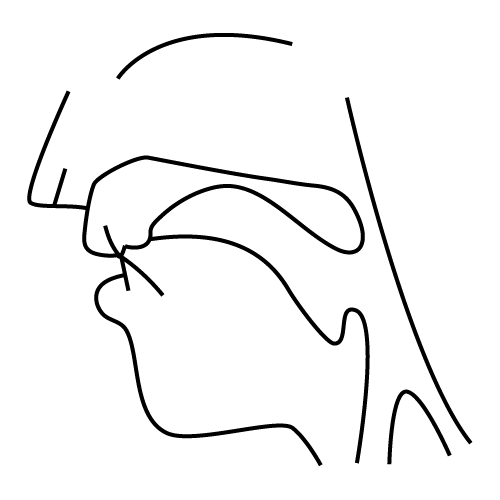

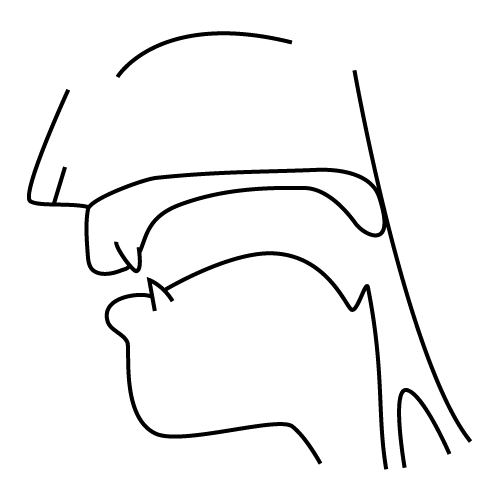

「は」の子音は、[ h ] 無声声門摩擦音 です。

選択問題 ②

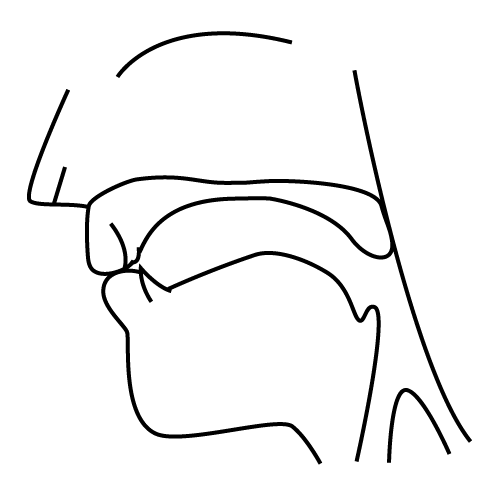

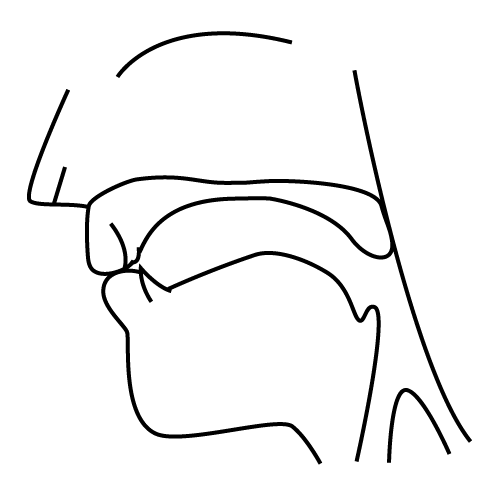

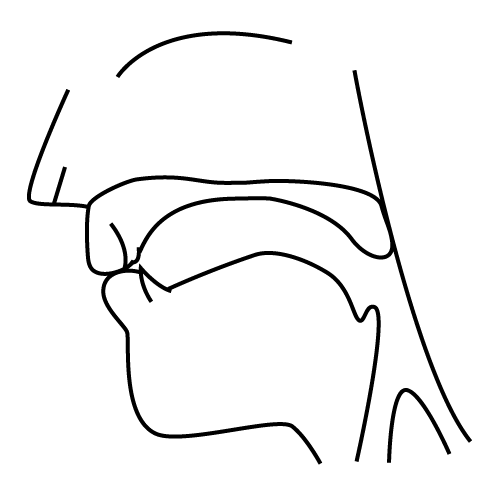

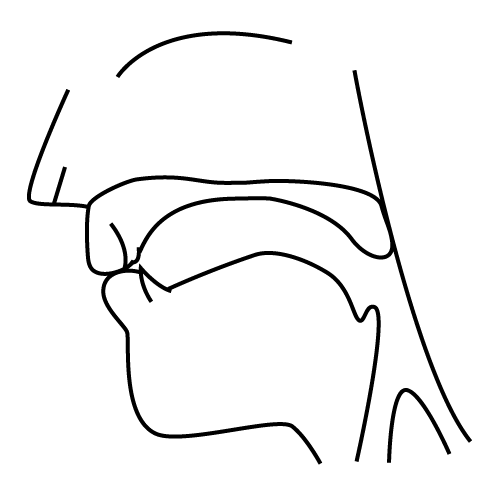

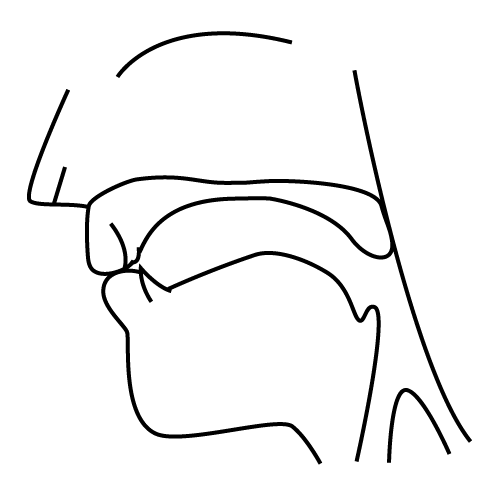

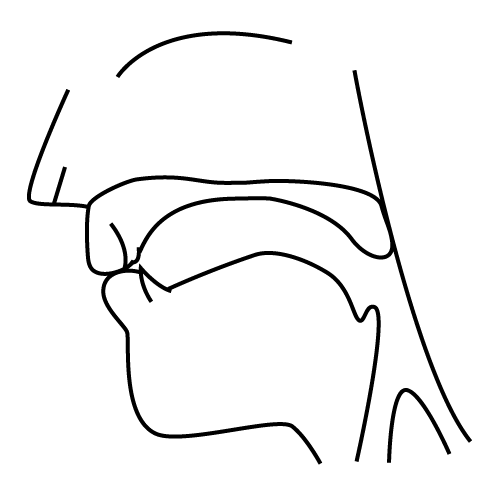

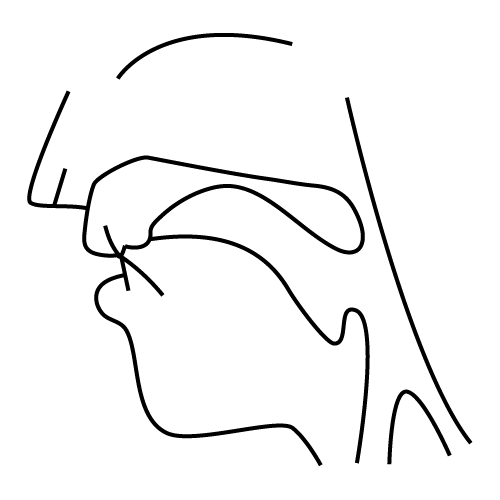

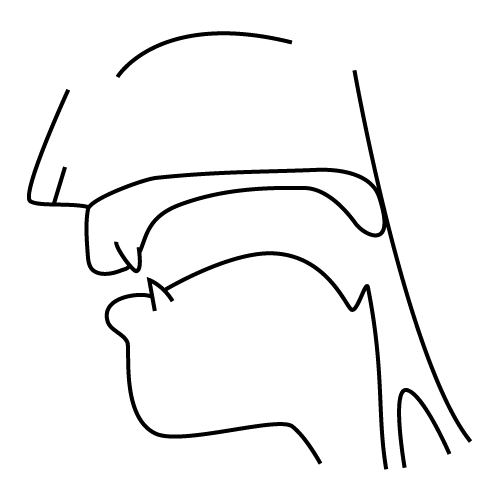

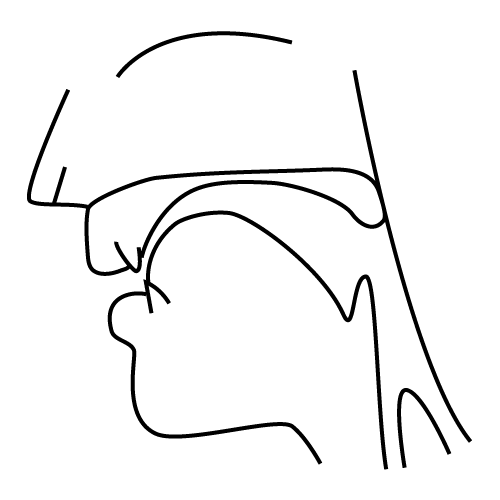

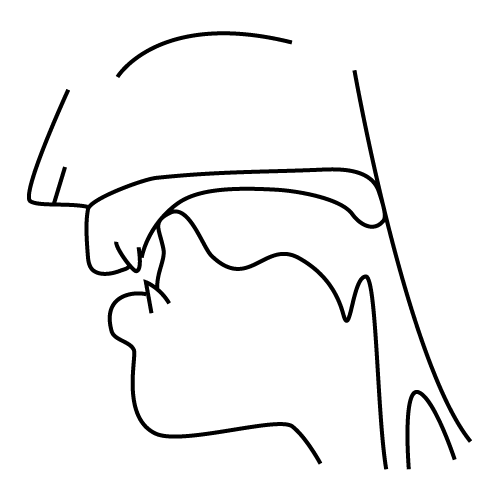

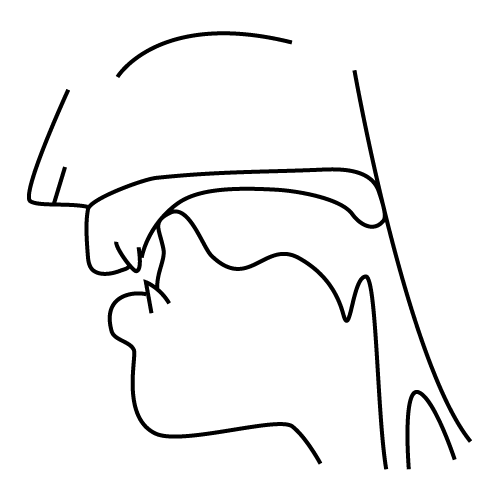

下線部のかなの子音を表す口腔断面図は、次のうちのどれでしょうか?

はこべら

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

はこべら

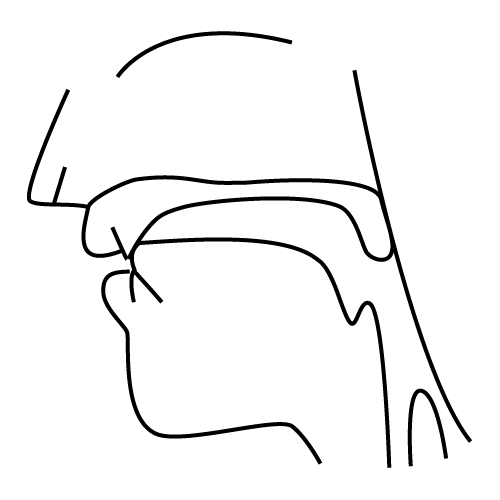

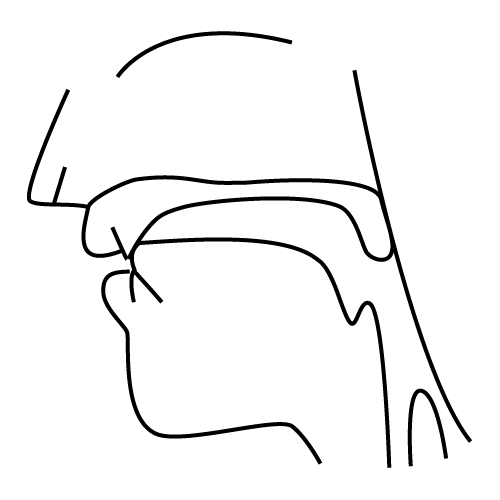

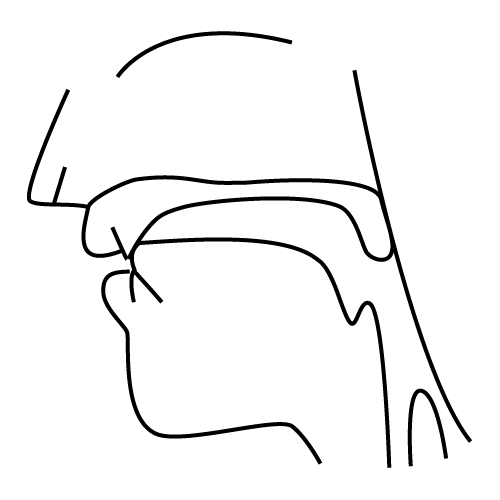

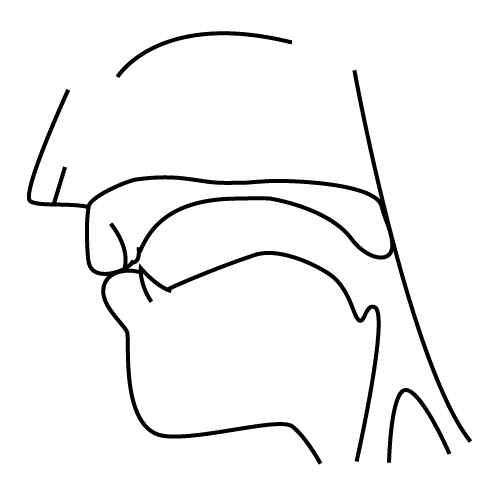

「こ」の子音は、[ k ] 無声軟口蓋破裂音 です。

選択問題 ③

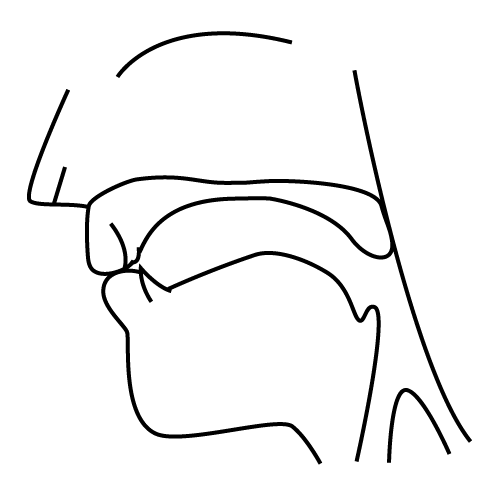

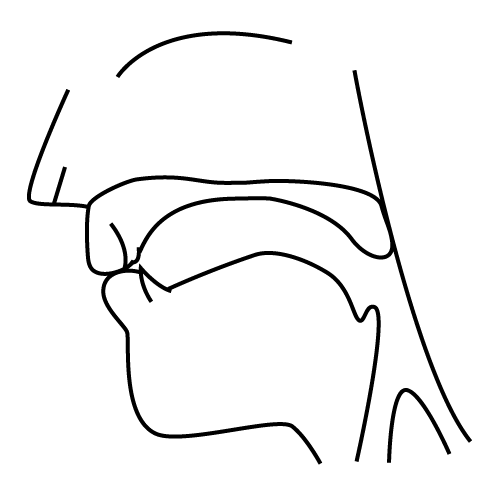

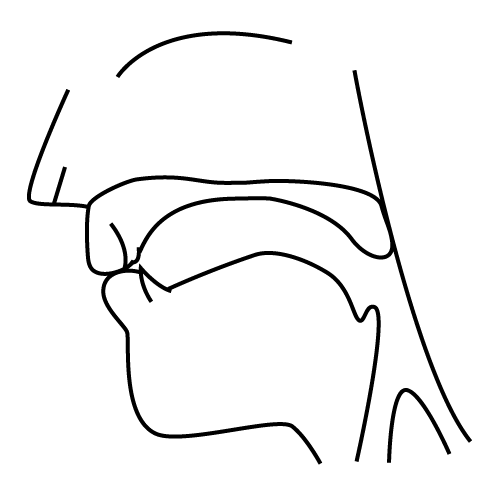

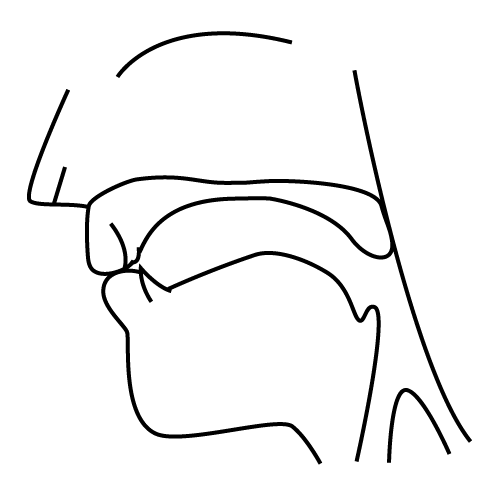

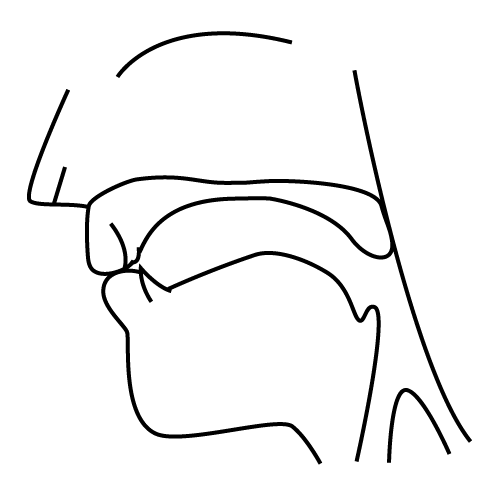

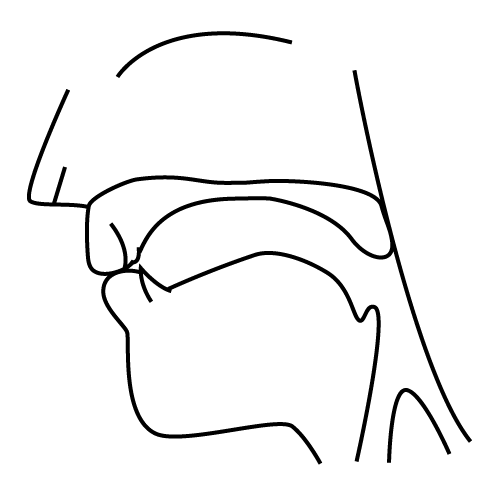

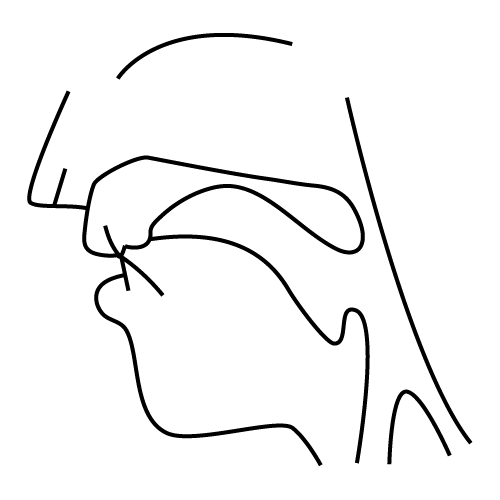

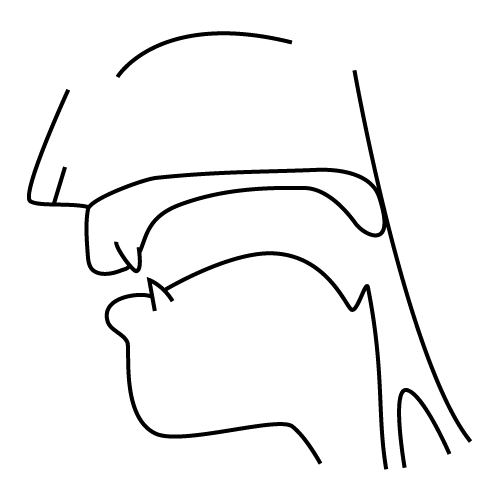

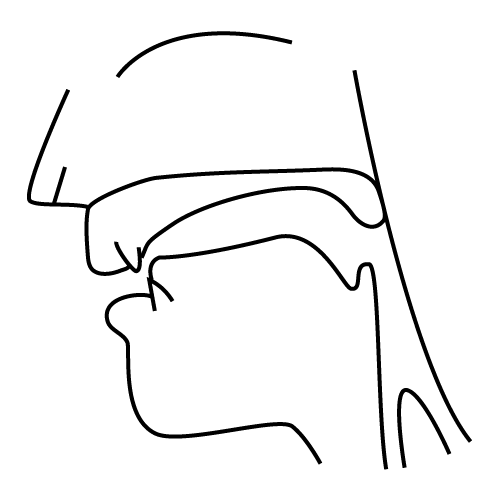

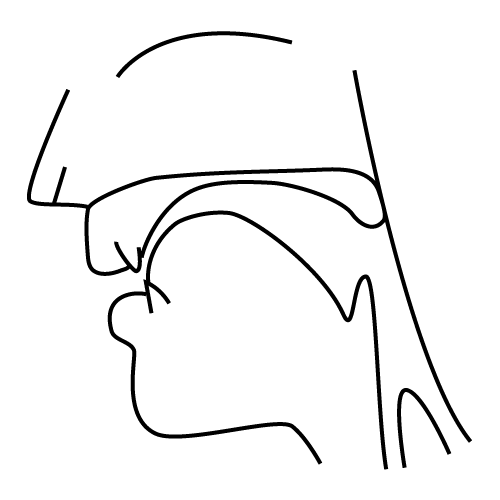

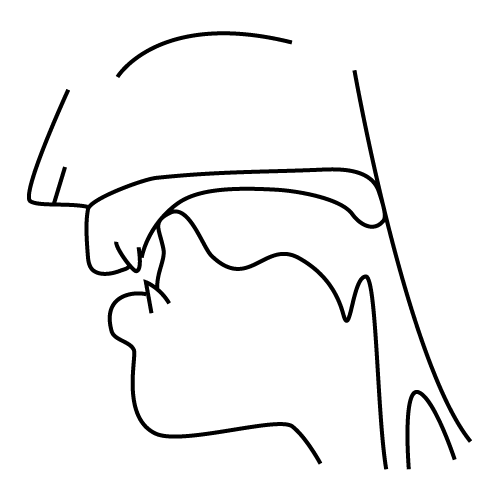

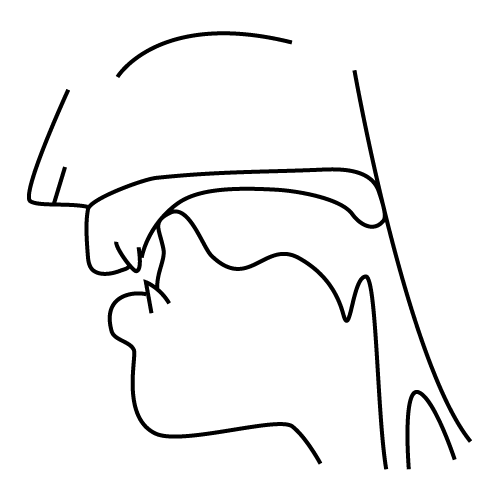

下線部のかなの子音を表す口腔断面図は、次のうちのどれでしょうか?

はこべら

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

はこべら

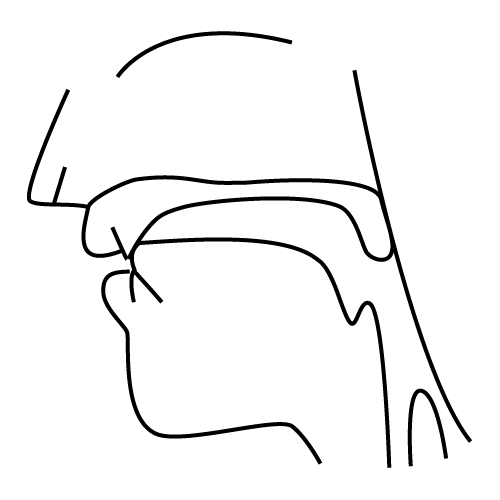

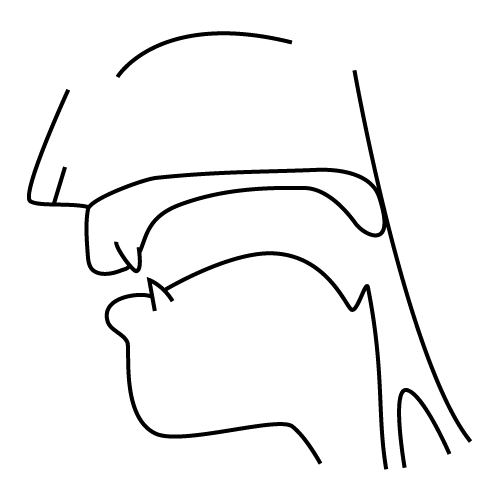

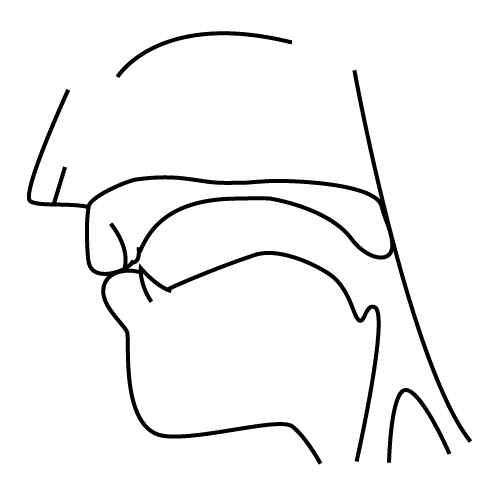

「べ」の子音は、[ b ] 有声両唇破裂音 です。

最後に

いかがでしたか…?

楽勝だった!という方は、どんどん先の問題に進んでいってください。

自信ないかも…という方も、1歩ずつ進んでいきましょう。

実力は、必ずしも「わかる→できる」のようなキレイな伸び方をするとは限りません。

なんとなく解けるようになってからの方が知識を整理しやすい場合もあるので、「慣れて、苦手意識をなくしていく」ことが大切です。

この記事以外にも、日本語教員試験・日本語教育能力検定試験対策のための練習問題を多数掲載しています。

ぜひ、ブックマークしてご確認ください。

次の問題はこちら

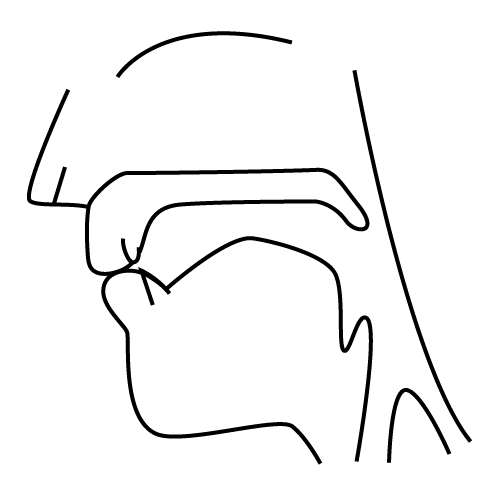

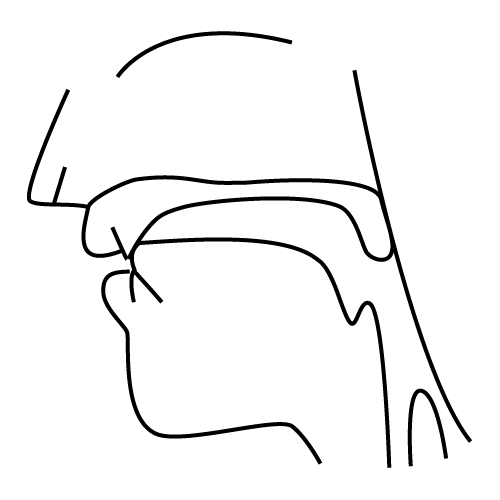

口腔断面図から調音点を見分けるポイント

「唇」は、上唇と下唇を合わせて「両唇」が調音点です。

調音点は「両唇」

調音点は「両唇」

調音点は「歯茎」

調音点は「歯茎」

調音点を見分けるだけであれば、鼻音と破裂音(破擦音)の区別までは必要ありません。

口腔断面図は、「発音する直前の状態」を表しているので、どちらも口の中の調音点が完全に閉鎖されています。

くっついているところを探すだけなので、歯茎・歯茎硬口蓋あたりの区別に注意すれば、楽勝です。

調音点は「歯茎」

調音点は「歯茎硬口蓋」

調音点は「両唇」

調音点は「歯茎」

摩擦音は、呼気の通り道を狭めて発音するので、狭まっているところが「調音点」です。

歯茎硬口蓋・硬口蓋あたりが見分けにくいので、問題で慣れていきましょう。

調音点は「歯茎硬口蓋」

調音点は「硬口蓋」

調音点が「歯茎」

調音点が「歯茎」

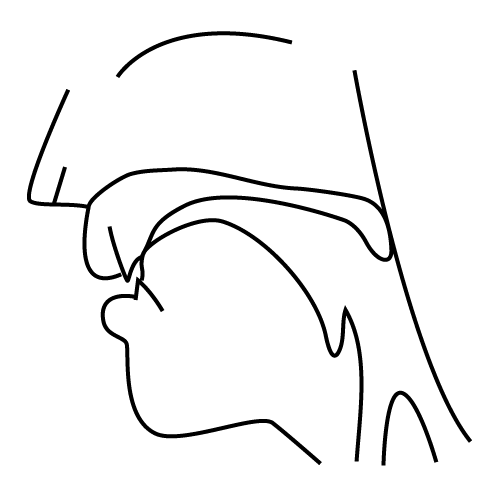

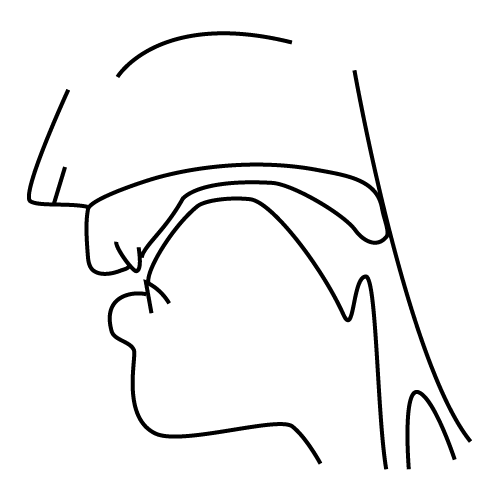

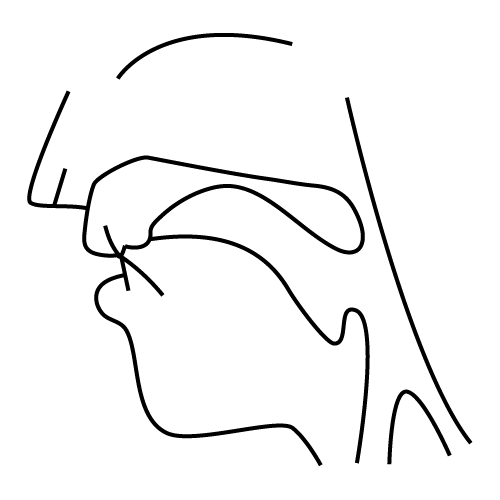

どちらも調音点が「歯茎」ですが、左の弾き音の口腔断面図は、歯茎硬口蓋あたりに舌先があるように見えますね。

口腔断面図は、「発音する直前の状態」を表しています。

そのため、調音点を舌先で弾く「弾き音」は、調音点よりもやや後ろで舌がスタンバイしている状態です。

明らかに特殊な形をしているので、これだけ例外として覚えておきましょう。

口腔断面図から調音法を見分けるポイント

この舌の形になるのは、調音法が「弾き音」の場合のみです。

日本語の子音では、ラ行の [ɾ] 有声歯茎弾き音 が該当します。

呼気が鼻腔へ流れるため、調音法は「鼻音」

呼気が鼻腔へ流れないため、調音法は「鼻音以外」

呼気が摩擦により音になるため、調音法は「摩擦音」

閉鎖→呼気の開放により音になるため、調音法は「破裂音or破擦音」