こんなお悩みはありませんか?

- 「雨」「飴」のような短い語なら聴きとれるが、長い語になると苦手…

- 聴いているうちに、そもそもの高低がよくわからなくなってくる…

今回は、「アクセント」の問題を解くために必要な知識を一通り確認することを目標に解説していきます。

日本語教育能力検定試験の試験Ⅱにおいて、「アクセント」はどのように出題されるか?

問題用紙には、学習者が読み上げる文と選択肢が記載されています。

妹は、赤い服を着ています。

学習者が読み上げるのは、下線部だけでなく、文全体です。

2回読まれるので、それを聞いて、該当するアクセント形式のものを選びます。

試験Ⅱ 問題1はすべて「アクセント」の問題で構成されており、全6問です。

例年、

- 1番・2番 下線部が6拍

- 3番・4番 下線部が7拍

- 5番・6番 下線部が8拍

で出題されています。

アクセントの勉強方法は、6拍だったら●●・7拍だったら▲▲…というものではありません。

拍数に関係なく、共通です。

ということは…!!

共通している勉強法をマスターすれば、1つの勉強で6点分を稼ぐことができるんです。

試験Ⅱの配点は40点なので、全体の15%の得点を「アクセントだけ」で確保することができます。

逆に言えば…!!

「アクセント」に不安が残ると、試験Ⅱ全体の得点に大きく影響してきます。

具体的な勉強方法とその根拠を後述していくので、ぜひ「アクセント」を得意&安定した得点源にしていきましょう。

日本語のアクセントの特徴

のことです。

「恣意的」というのは、論理的に必然性がない状態のことです。

「雨」が「高低」で「飴」が「低高」のアクセントであることに理由はなく、みんながそう発音しているから…というだけです。

また、「社会的慣習」なので、地域方言によってアクセントが異なることがあります。

試験Ⅱ以外で出題されることがあるので、頭の片隅に置いておいてください。

試験Ⅱで出題されるのは、「東京方言(共通語)」のアクセント形式です。

日本語は「高低(ピッチ)アクセント」なので、拍を単位として高低の違いをつけて発音されます

「強さ(ストレス)アクセント」の代表例は、英語です。

英語のセンター試験でも、「第一アクセント(第一強勢)の位置が、ほかの三つと異なるものを選びなさい」という形で出題されていたので、イメージがつきやすいかと思います。

「アクセント」の問題を攻略する上で大切なのは、

- 個々の語について

- 相対的な高さの配置

の部分です。

「個々の語について」からわかること

どの言語かに関係なく、アクセントは「個々の語」における想定的な強さ・高さの配置のことです。

彼女は生徒です。

She is a atudent.

のような文章全体に対してでなく、「彼女」「She」のような語についての内容だということですね。

日本語のアクセントは拍を単位としているので、「にほんご」であれば4拍分の高低が設定されています。

日本語教育能力検定試験のアクセント問題は、

- 1番・2番 下線部が6拍

- 3番・4番 下線部が7拍

- 5番・6番 下線部が8拍

での出題です。

- 短い拍数の語だと聴きとれるが、長い拍数の語になると…

という不安があるかもしれませんが、この苦手意識は、アクセントの定義をきちんと押さえることで解消可能です。

令和4年度試験から平成26年度試験までの

試験Ⅱ 問題1 5番・6番

の下線部を確認してみましょう。

▼ 令和4年度試験

あるいたところで

かりられなければ

▼ 令和3年度試験

たべられなければ

いのなかのかわず

▼ 令和2年度試験

はじめたばかりで

ドキドキしながら

▼ 令和元年度試験

だいじなものでは

まにあわないかも

▼ 平成30年度試験

だしまきたまごを

よばれていないと

▼ 平成29年度試験

てのひらサイズの

けんこうしんだん

▼ 平成28年度試験

ありえないかたち

かいものついでに

▼ 平成27年度試験

こんなおもしろい

すきなだけたべて

▼ 平成26年度試験

いろいろなばしょに

みなみアフリカの

5番・6番で出題される下線部部分は「8拍」なのですが、何か気づくことはありませんか…?

そうです。

「8拍で1語」の語が出題されているのではなく、すべて何かしらの「複合語」なんです。

「雨」が「雨傘」になるとアクセントが変わる…といったテーマも面白いのですが、日本語教育能力検定試験のアクセントの問題ではそこは問われていません。

重要なのは、複合語なので、それぞれの語に分解できるということです。

もう1度、令和4年度試験から平成26年度試験までの

試験Ⅱ 問題1 5番・6番

の下線部を確認してみましょう。

▼ 令和4年度試験

あるいた / ところで

かりられ / なければ

▼ 令和3年度試験

たべられ / なければ

いのなかの / かわず

▼ 令和2年度試験

はじめた / ばかりで

ドキドキ / しながら

▼ 令和元年度試験

だいじな / ものでは

まにあわ / ないかも

▼ 平成30年度試験

だしまき / たまごを

よばれて / いないと

▼ 平成29年度試験

てのひら / サイズの

けんこう / しんだん

▼ 平成28年度試験

ありえない / かたち

かいもの / ついでに

▼ 平成27年度試験

こんな / おもしろい

すきなだけ / たべて

▼ 平成26年度試験

いろいろな / ばしょに

みなみ / アフリカの

厳密に語の単位で区切っているわけれはないのですが、それぞれについて1か所だけ「 / 」を入れるとしたら…と聞かれたら、同じ位置で区切ることができると思います。

すべて、

- 4拍語と4拍語

- 3拍語と5拍語

のいずれかの組み合わせですね。

つまり、1番長い「8拍」の問題であっても「5拍」の高低が聴き取れれば解けるということです。

ここまで、5番6番の「8拍」を例に説明してきましたが、「6拍」「7拍」でも同様のことが言えます。

長い拍数のアクセント問題に苦手意識がある方は、選択肢を「かな」にして、「/」で区切るという作業をするだけで、格段に解きやすくなるのではないでしょうか?

「相対的な高さの配置」からわかること

「ミ」の音は高いですか?低いですか?

と聞かれても……わからないですよね。

しかし、

「ミ」の音は「ド」の音と比べて高いですか?低いですか?

と聞かれれば、「高い」とわかると思います。

「相対的」に見るためには、比べる対象が必要です。

そのため、学習者の発音の1拍目だけを聞いても「高い・低い」は、絶対にわかりません。

参考書などでは、相対的な高さの配置をイメージするために「ド」と「ミ」で表されていることが多いです。

このイメージの仕方自体はアリなのですが、「ド」と「ミ」だと音程に差があり過ぎて実際の音声とかけ離れてしまう場合が多いですね。

(「ド」と「ファ」、「ド」と「ソ」などは論外です。)

鍵盤アプリなので弾いてみるときは、「ド」と「レ」の組み合わせにしてみましょう。

狭い音程で練習していれば、広い音程になっても楽勝です。

ここで気をつけなければならないのは、

- 相対的に「高い」 → 前後の音と比べて「高い」

- 相対的に「低い」 → 前後の音と比べて「低い」

ということです。

「高低低高低低」というアクセント形式だったとしても、それは簡略的に示しているだけで、1拍目の「高」と4拍目の「高」が同じ高さだとは限りません。

これが、「ド」と「レ(ミ)」で考えたり、鍵盤アプリで弾いてみたりすることの弊害です。

イメージするためには良いのですが、問題を解いたり、実際に発音指導をしたりする場面では手段として物足りませんね。

ここで思い出さなければならないのは、アクセントは「個々の語」におけるものだということです。

そのため、選択肢を「かな」にして、「 / 」で区切るという作業により、短い拍の問題に転換できることをご案内していました。

この作業を行うだけで、「相対的な高さの配置」がかなり聴き取りやすくなります。

令和4年度試験の過去問を例に見ていきましょう。

試験Ⅱの最初の問題の下線部は、

食べ歩きが

でした。

これを「かな」にして、「 / 」で区切ります。

たべ / あるきが

この作業を行うことで、

- 2回の音声で「たべあるきが」全体のアクセント形式

を聴きとる問題から

- 音声の1回目で「たべ」の部分の高低

- 音声の2回目で「あるきが」の部分の高低

を聴きとる問題へと変わりました。

から

ここまでの内容だけでも、何も武器がない状態よりも、かなり聴きとりやすくなっているはずです。

せっかくなので、もう少し知識武装を強くしていきましょう。

日本語の共通語の高低には、以下の制限があります。

ここで使うのは、制限1です。

語の1拍目と2拍目は、必ず高さが異なるので、1拍目・2拍目は「高低」「低高」の組み合わせはあっても「高高」「低低」の組み合わせはありません。

「 / 」を入れる作業と「制限1」を組み合わせてみましょう。

食べ歩きが

これを「かな」にして、「 / 」で区切ります。

たべ / あるきが

そして、1回目の音声で

- 最初の2拍である「たべ」が「高低」「低高」のどちらなのか?

2回目の音声で

- 最初の2拍である「ある」が「高低」「低高」のどちらなのか?

2回目の音声で

最初の2拍である「ある」が「高低」「低高」のどちらなのか?

を聴きとればOKです。

なんだか、いける気がしてきましたね…!!

2拍の「高低」「低高」であれば、頭の中で鍵盤を弾いて解ける方が多いのではないかと思います。

とはいっても、音声が流れているときは、極度の緊張状態です。

本番で、練習と同じことができるとは限りません。

そんなときの最後の武器として、

- 「雨」は、高低

- 「飴」は、低高

だということを覚えてしまいましょう。

- 「たべ」の高低は、「レド」「ドレ」のどちらか?

よりも、

- 「たべ」のアクセントは、「雨」「飴」のどちらと同じか?

で考えた方が、瞬発力高く問題に対応していくことができます。

作業&聴き取りのまとめ

① 問題文の説明・例の音声が流れているとき

問題用紙には、流れる文とその中の下線部が記載されています。

妹は、赤い服を着ています。

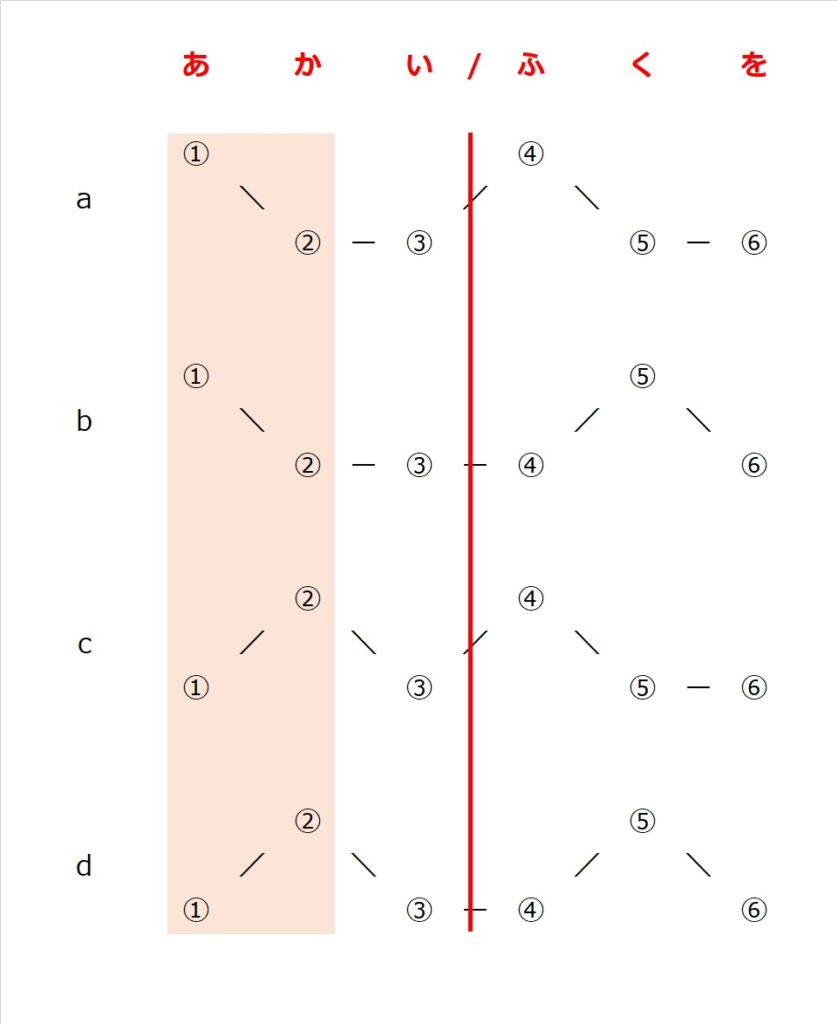

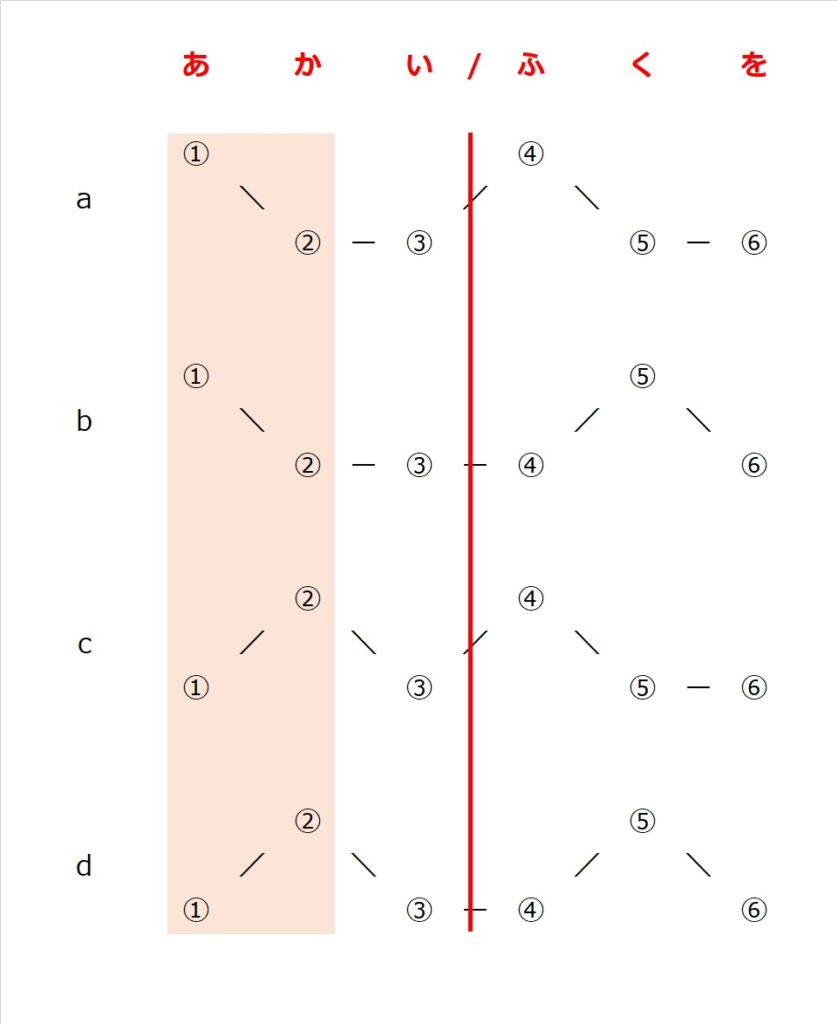

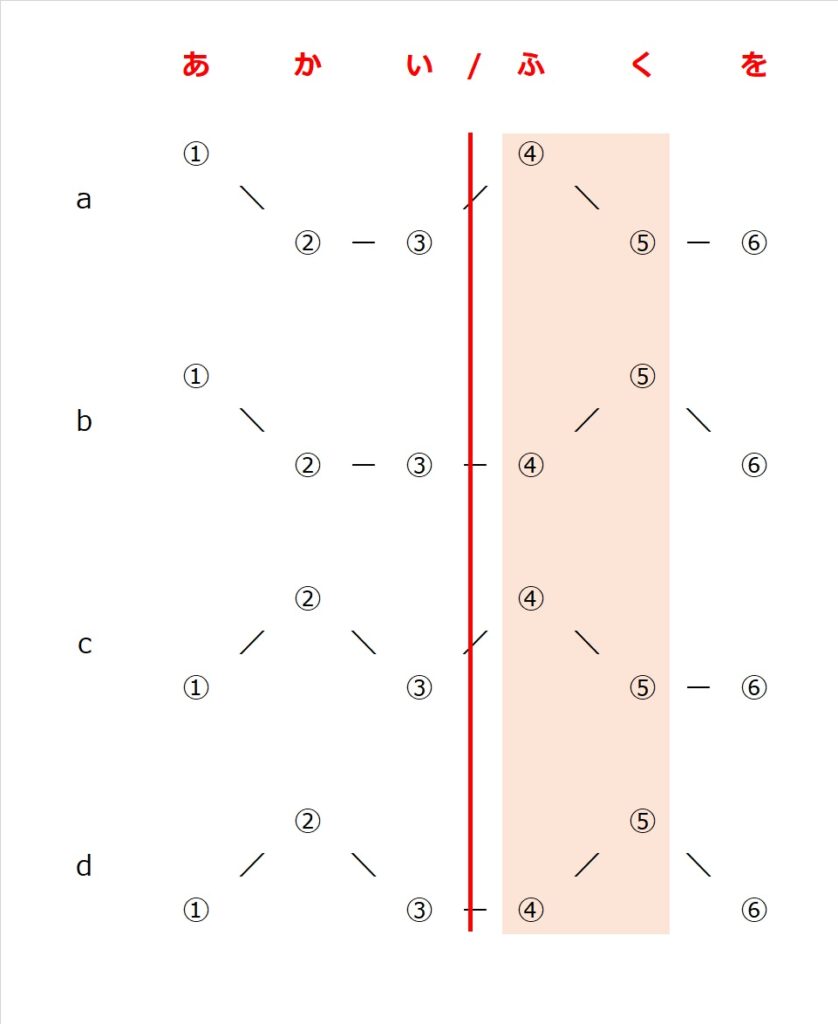

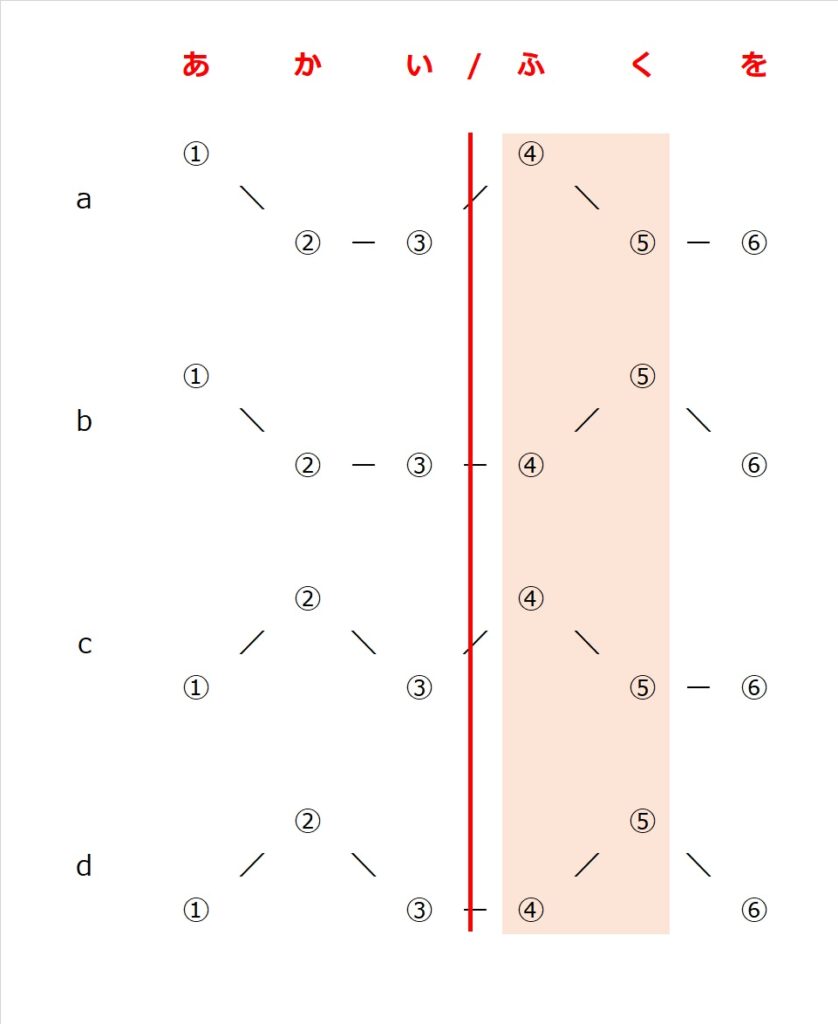

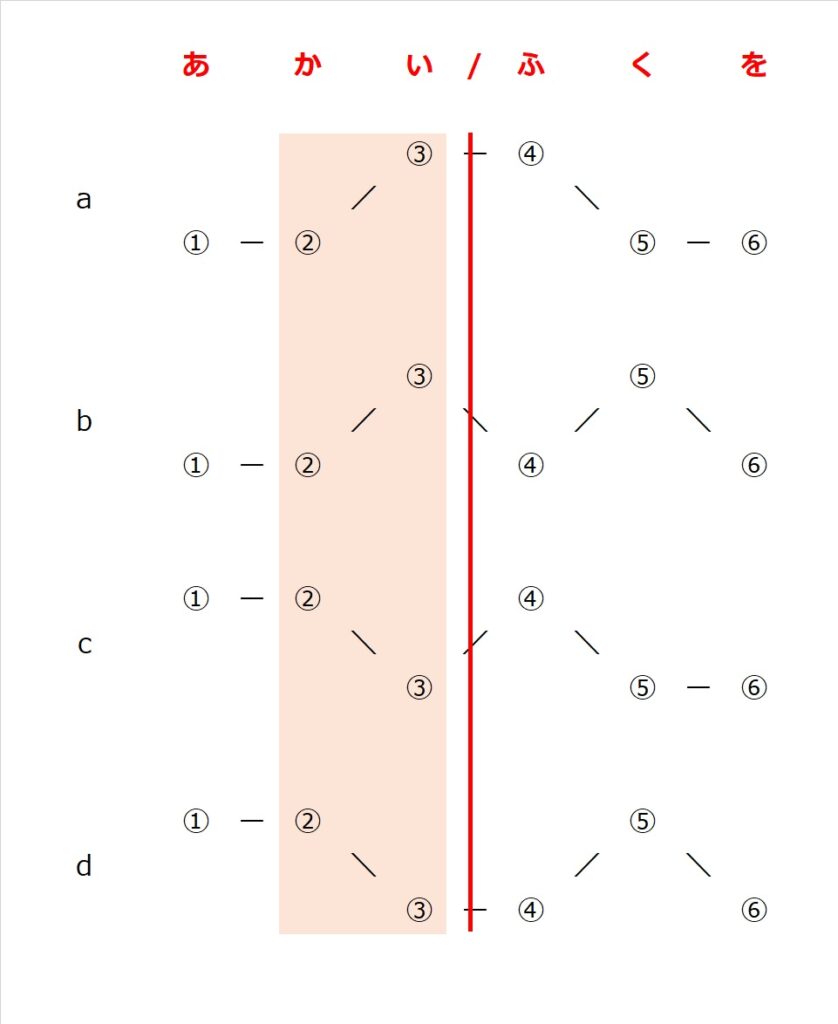

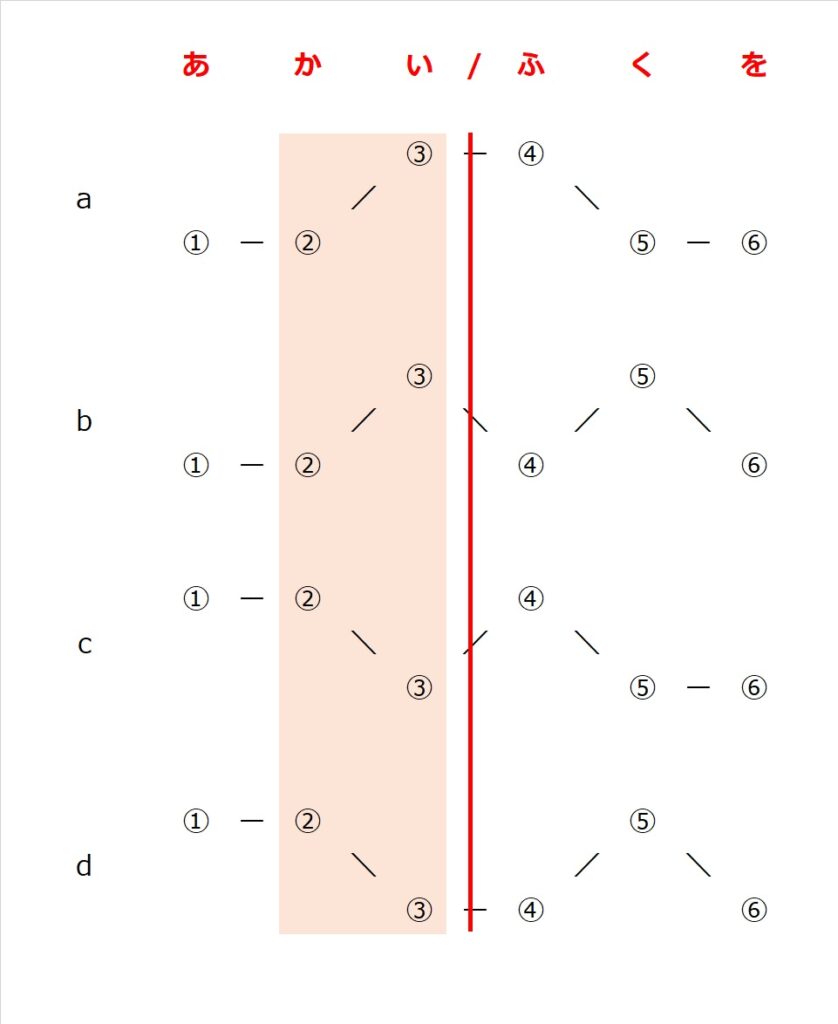

※ 問題用紙に書き込む内容は、赤字で記載しています。

下線部を拍ごとに、番号の上に「かな」で記載しましょう。

その際、区切る位置に「 / 」を入れ、それの位置からまっすぐ線を引いて各選択肢の区切り位置もわかるようにしておきます。

② 音声の1回目が流れているとき

区切った1つ目の「最初の2拍」のアクセントが、「雨」「飴」のどちらと同じなのかを聴きとります。

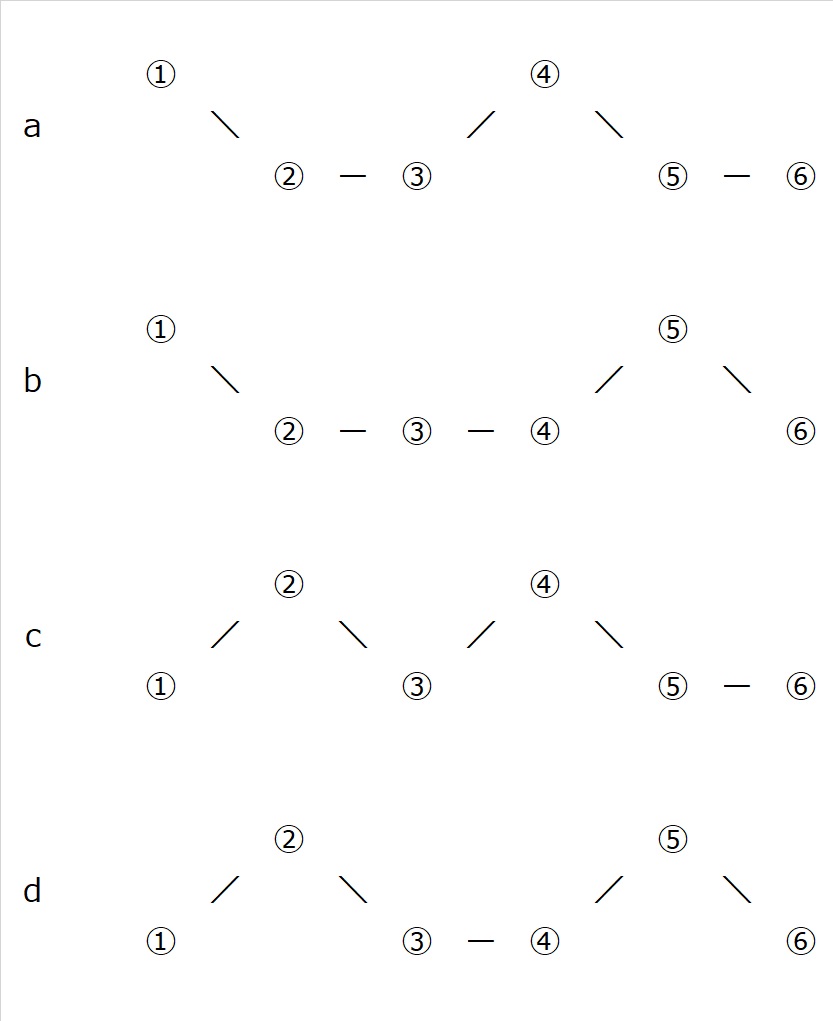

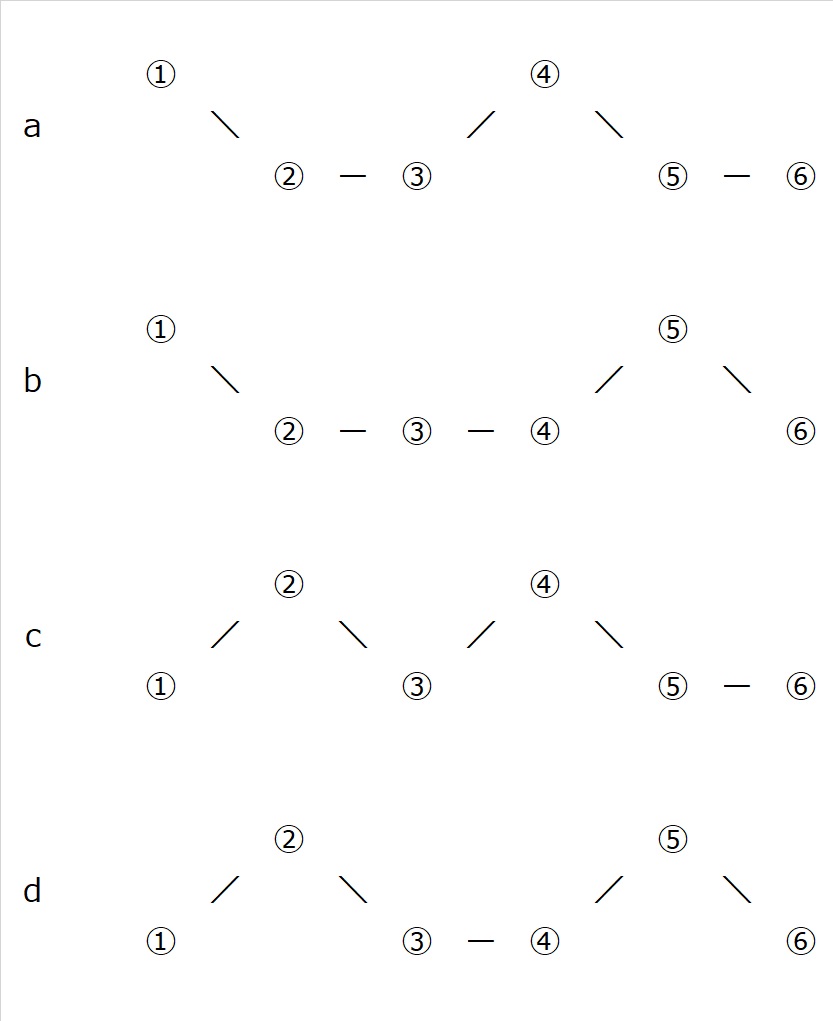

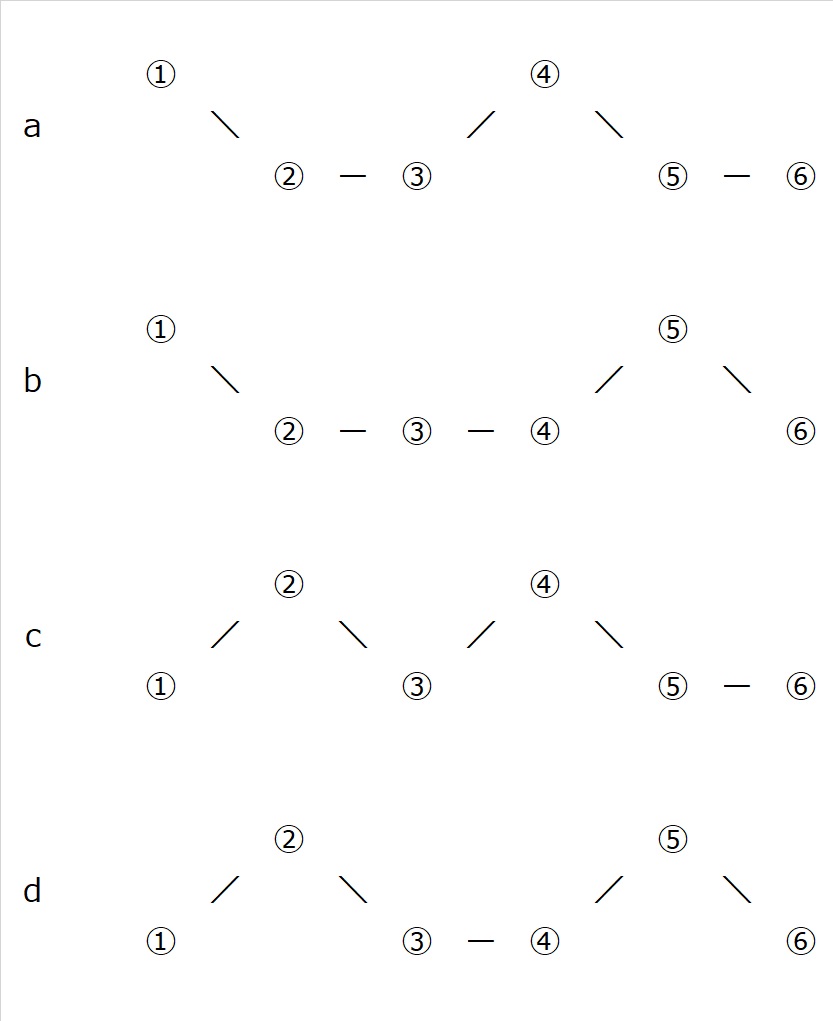

aとbが「高低」・cとdが「低高」なので、2択問題です。

② 2回目の音声が流れているとき

区切った2つ目の「最初の2拍」のアクセントが、「雨」「飴」のどちらと同じなのかを聴きとります。

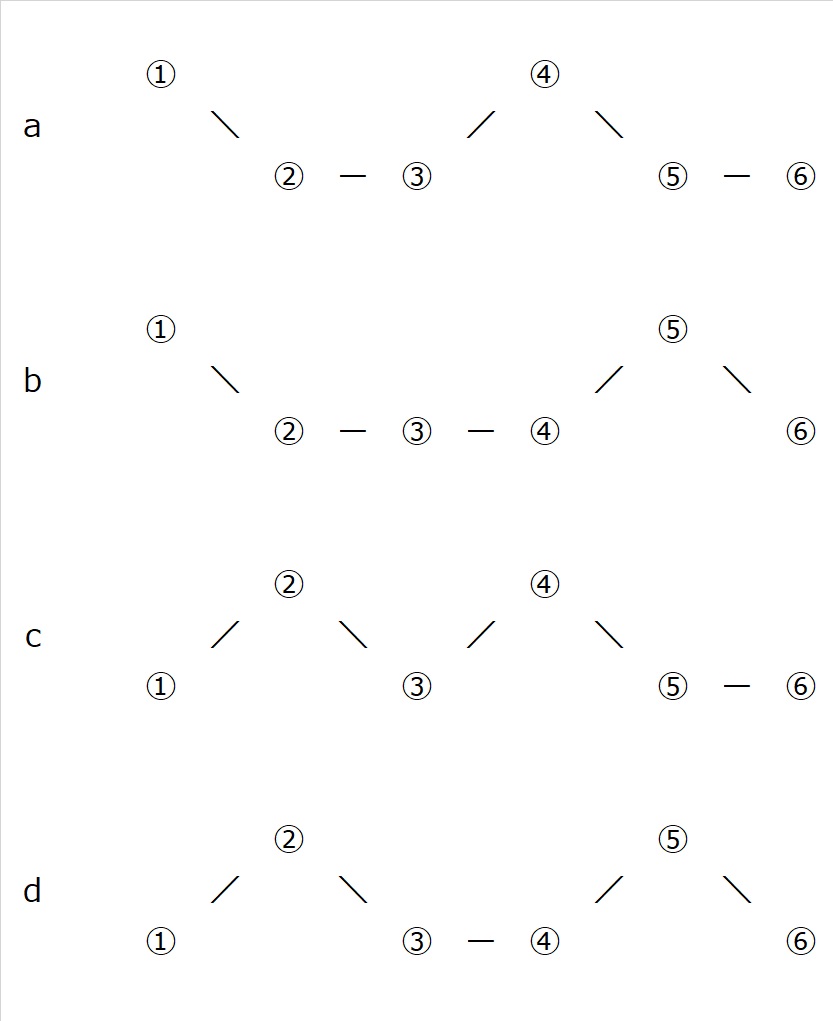

aとcが「高低」・bとdが「低高」なので、2択問題です。

この作業・聴き取りを行うことで、聴き取る箇所・内容をシンプルにし、落ち着いて「2択問題」を解くことができるようになります。

【応用】1・2拍目の「高低」が同じ

令和4年度試験

問題1

3番・4番

のように、

- 4つの選択肢の中で、1つだけが1・2拍目の高低が同じ

というときは、それが誤答の選択肢であることが多いので問題ないのですが、

令和4年度試験

問題1

5番・6番

のように、

- 1・2拍目が「高高」「低低」のみで、4つの選択肢が構成されている

というときは、上記のテクニックをそのまま使うことはできません。

その場合は、聴き取るポイントを後ろにずらしましょう。

今回であれば、①②ではなく、②③のアクセントが「雨」「飴」のどちらと同じかを聴き取ります。

語の1・2拍目は、必ず高さが異なるのではなかったの…?となるかもしれませんが、これはあくまで「母語話者による共通語のアクセント」の場合です。

試験で流れるのは「母語話者の正しいアクセント」ではなく「学習者の誤ったアクセント」なので、通常ありえないような「語の1・2拍目が同じ高さ」が出てくることもあります。

最後に

いかがでしたか…?

私も最初はそうだったのですが、参考書などの「アクセントとは…?」という部分を読み飛ばしてしまっていた方も多いのではないかと思います。

しかし、本当に大切なのは、大元となる基礎知識です。

基礎知識を活用することで、小手先ではない解法のテクニックを見つけることができます。

ぜひ、本質的なテクニックで「アクセント」を得意分野にしていきましょう。