今回は、

✅ 有声性とは?

✅ 日本語では、どれが有声音でどれが無声音なのか?

について、一緒に勉強していきましょう。

この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。

ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。

基礎から学ぶ 音声分野

有声性とは?

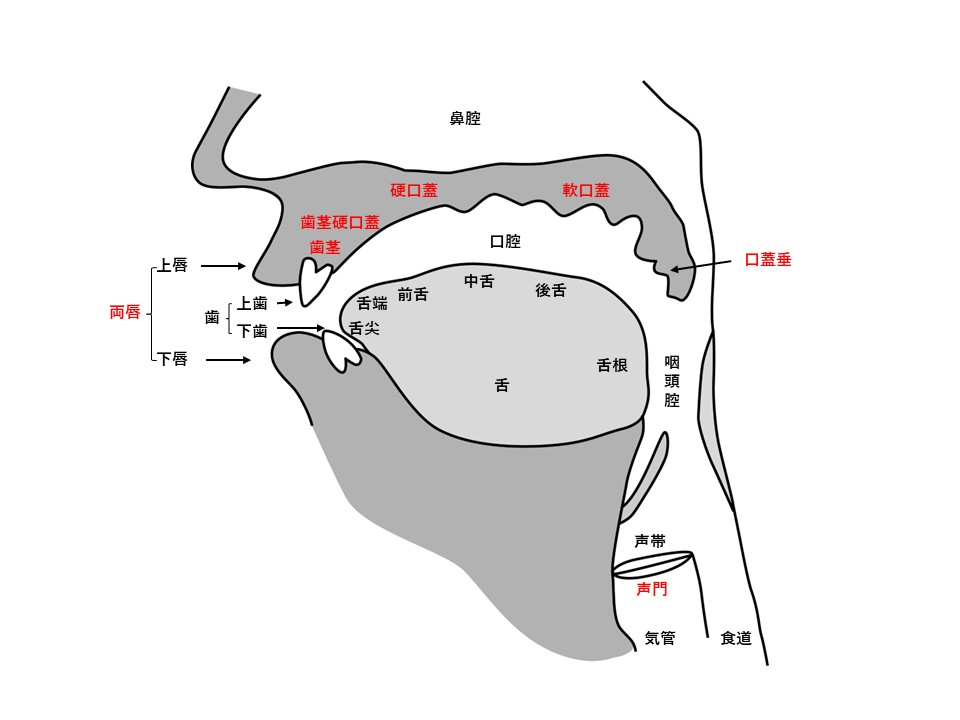

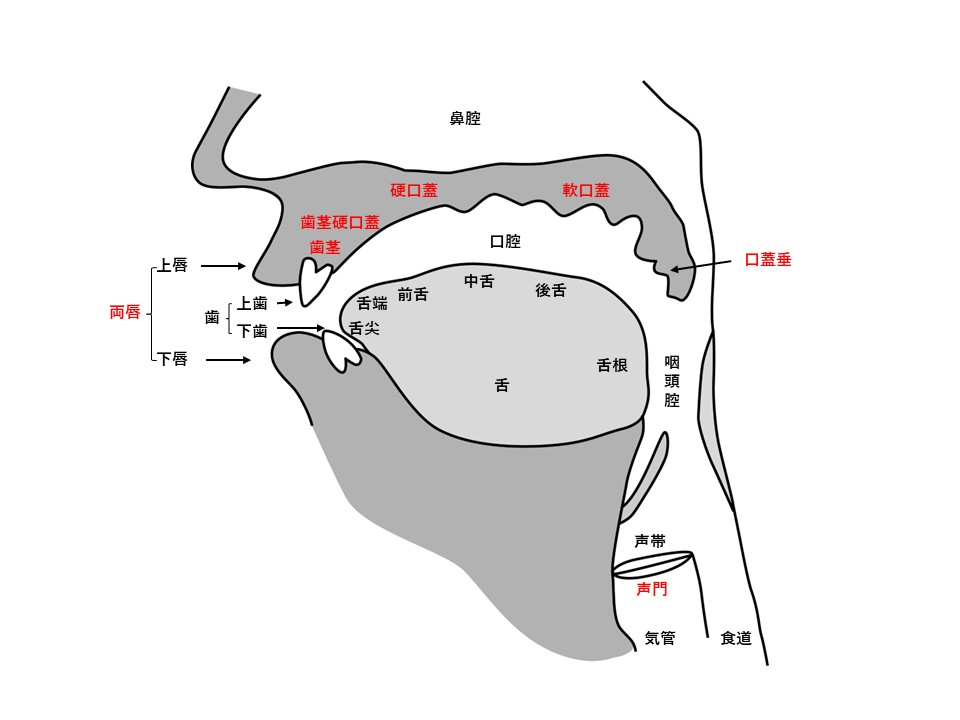

声帯とは、

の喉奥部分にある空気の通路のことです。

2条の靱帯をもつ薄い膜でできており、声門の幅を縮めて、呼気(肺からくる空気)を振動させる働きをもっています。

子音の音声記号は、

- [ s ] 無声歯茎摩擦音

- [ z ] 有声歯茎摩擦音

のように、声帯振動の有無が区別されています。

声帯が振動する音が「有声音」・振動しない音が「無声音」です。

声帯振動の有無を「有声性」というので、あわせて覚えておきましょう。

日本語では、どれが有声音でどれが無声音なのか?

言語の種類に関わらず、ささやき声での発音でなければ、母音はすべて有声音です。

「どのように音を作るか」という調音法の観点だと、

- ナ行・マ行 … 鼻音

- ヤ行・ワ … 接近音(半母音)

に該当します。

鼻音・接近音(半母音)は、有声性の区別がなく、すべて有声音です。

これらに該当しない場合は、無声音なのですが、注意するのは、「清音・濁音は、無声音・有声音のペアではない」ということです。

| [ t ] 無声歯茎破裂音 | [ d ] 有声歯茎破裂音 |

| タ・テ・トの子音 | ダ・デ・ドの子音 |

のように、きれいなペアになっているものもあれば、

| [ ʦ ] 無声歯茎破擦音 | [ ʣ ] 有声歯茎破擦音 |

| ツの子音 | 語頭のザ・ズ・ゼ・ゾの子音 |

のように、該当するかなが違っていたり、

| [ p ] 無声両唇破裂音 | [ b ] 有両唇破裂音 |

| パ行の子音 | バ行の子音 |

のように、半濁音・濁音のペアになっている場合もあります。

最後に

今回は、

✅ 有声性とは?

✅ 日本語では、どれが有声音でどれが無声音なのか?

について、解説してきました。

を主に参考にしています。

さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。

また、この記事以外にも、音声関連の記事を数多く掲載しています。

ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。

基礎から学ぶ 音声分野