2024(令和6)年度からの日本語教員試験、どのような内容になるのか気になりますよね。

この記事では、試行試験の内容を含め、現行の日本語教育能力検定試験と比較しながら、ポイントを解説しています。

そもそも登録日本語教員とは…?という場合は、まずこちらからご確認ください。

日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?最新情報を徹底解説!

第1回 日本語教員試験の実施日

1年に1回以上実施されることになっていますが、令和6(2024)年度は、1回のみの実施です。

今後の課題としてCBT化が検討されていますが、一旦は紙での対面実施のみですね。

施行試験の当日のスケジュール

日本語教員試験 施行試験とは?

この試行試験は誰でも受験できるものではなく、「現職日本語教師、大学等日本語教師養成課程在籍者等のうち、必須の教育内容をおおむね習得したと考えられる者」のうち、委託業者から依頼があった人が対象です。

X(旧:Twitter)などでは内容に批判的な意見が目立っていましたが、あくまで試行試験の目的は、

令和6年度以降の日本語教員試験の実施に向けて、試験の運営・実施を通して明らかになる課題の改善、試験問題の開発・分析・改善等を目的として実施するもの。

日本語教員試験試行試験 受験案内

*試行試験は、上述の目的で実施するものであるため、現段階では日本語教育を行うために必要な知識

及び技能の有無を判定するものとしての妥当性・信頼性が保証されたものではない。

であることに注意しましょう。

試行試験において前提とする 「日本語教員試験」は、日本語教育を行う者に必要な資質能力として、日本語教育に関する専門的な教育を受け、第二言語として日本語を教える体系的な知識・技能を有し、認定日本語教育機関において、定められたプログラムに基づき日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するものとする。

日本語教員試験試行試験 受験案内

とあるように、入り口としての役割を担うのが日本語教員試験ですが、試行試験も同じ目的で実施されたわけではありません。

試行試験の内容は、以下から確認可能です。

| 開場 | 9:00 |

| 基礎試験 | 試験開始 9:40 ↓ 解答 10:00~12:00 (120分) |

| 昼休み | 12:00~13:00 |

| 応用試験Ⅰ (音声問題) | 試験開始 13:00 ↓ 解答 13:15~14:00 (45分) |

| 休憩 | 14:00~14:30 |

| 応用試験Ⅱ (文章問題) | 試験開始 14:30 ↓ 解答 14:45~16:45 (120分) |

| 実施後アンケート | 16:45~17:00 |

第1回 日本語教員試験の出願期間

7. 出願方法

令和6年度日本語教員試験実施要項 (PDF:249KB)

日本語教員試験システムによりオンラインで出願する。出願受付期間を含め、詳細については受験案内において示す。

とあり、出願期間が近くなったタイミングで詳細が公開されます。

日本語教員試験の受験料

(日本語教員試験の手数料)

第三条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。

令和五年政令第三百二十七号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

Q160. 令和5年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している

日本語教育機関認定法 よくある質問集【令和5年12月28日公開版】

現職者ですが、日本語教員試験は基礎試験と応用試験が共に免除されるため、

講習を受講すれば登録が受けられますか。

A 登録日本語教員の登録を受けるためには、試験に合格する必要があります。このた

め、基礎試験と応用試験が両方免除される場合にも、試験に出願し、免除の判断を

受け、合格証書を取得する必要があります。

第1回 日本語教員試験の出題範囲

令和6年度日本語教員試験実施要項 (PDF:249KB)

- 出題範囲

「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム」(令和6年3月18日中央教育審議会生涯学習分科会日本語教育部会決定)の養成課程コアカリキュラムにおける必須の教育内容から出題する。

日付が更新されており、上記が最新資料です。

P10~14の<1>~<50>を確認しましょう。

第1回 日本語教員試験の試験構成

| 試験時間 | 出題数 | 出題形式 | 配点 | |

| 基礎試験 | 120分 | 100問 | 選択式 | 1問1点 (計100点) |

| 応用試験 | 聴解:50分 ↓ 休憩 読解:100分 | 聴解:50問 読解;60問 | 選択式 | 1問1点 (計110点) |

施行試験との違い

| 試験時間 (応用試験) | 配点 | |

| 施行試験 | 聴解:45分 ↓ 休憩 読解:120分 | 1問2点 (計220点) |

| 第1回 日本語教員試験 | 聴解:50分 ↓ 休憩 読解:100分 | 1問1点 (計110点) |

第1回 日本語教員試験の受験資格

令和6年度日本語教員試験実施要項 (PDF:249KB)

- 受験資格

年齢、学歴、国籍等の条件は不問とする。

第1回 日本語教員試験の試験会場

| 北海道 | 北海道札幌市 |

| 東北 | 宮城県仙台市 |

| 関東 | 東京都23区内及び神奈川県横浜市 |

| 中部 | 愛知県名古屋市 |

| 近畿 | 大阪府堺市 |

| 中四国 | 広島県広島市 |

| 九州 | 福岡県福岡市 |

| 沖縄 | 沖縄県宜野湾市 |

詳細な試験会場は、2024(令和6)年6月ごろの受験案内で公表予定です。

第1回 日本語教員試験の合格基準

令和6年度日本語教員試験実施要項 (PDF:249KB)

- 合格基準

合格基準は以下のとおりとする。

① 基礎試験

必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること。

② 応用試験

総合得点で6割の得点があること。

※ 基礎試験、応用試験とも、年度ごとの難易差等により合格基準の調整を行うことがある。

基礎試験にある5区分とは、

- 社会・文化・地域

- 言語と社会

- 言語と心理

- 言語と教育

- 言語

の5つのことです。

各区部で6割という下限が設定されているので、「文法で満点を取って、逃げ切る!」という戦略が取れないということですね。

施行試験との違い

おおむねの出題割合が

| 試行試験 | 第1回 日本語教員試験 | |

| 社会・文化・地域 | 約1割 | 約1~2割 |

| 言語と社会 | 約1割 | 約1割 |

| 言語と心理 | 約1割 | 約1割 |

| 言語と教育 | 約4割 | 約3~4割 |

| 言語 | 約3割 | 約3割 |

のように、社会・文化・地域の出題割合が増えたことがわかります。

また、「※ 基礎試験、応用試験とも、年度ごとの難易差等により合格基準の調整を行うことがある。」とあることから、統計上の必要な情報が開示されない限り、合格ラインの目安を把握することも難しそうですね。

また、基礎試験の合格基準が

| 施行試験 | 第1回 日本語教員試験 |

| 必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で7割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること。 | 必須の教育内容で定められた5区分において、各区分で6割の得点があり、かつ総合得点で8割の得点があること。 |

のように、変更になっています。

第1回 日本語教員試験の合格発表

令和6年度日本語教員試験実施要項 (PDF:249KB)

- 合格発表

合否は、日本語教員試験システムにより本人宛てにオンラインで通知する。発表日は受験案内において示す。

日本語教員試験のサンプル問題と解説

問題と答えしか載っていないため、取り組む際には、以下の解説をご活用ください。

そもそも、日本語教員試験とは…?

日本語教員試験は、国家資格「登録日本語教員」を取得するために必要な試験

新制度のポイントは、次の3点です。

① 【認定日本語教育機関】日本語教育機関の認定制度の創設

「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになります。

認定を受けることで、一定の質が担保されたものとして、文部科学省の情報サイトにおいて多言語で情報発信され、文部科学大臣が定める表示を広告等に付すことができるようになります。

※ 認定を受けることができるのは「留学」に関わる機関だけではないので、注意しましょう。

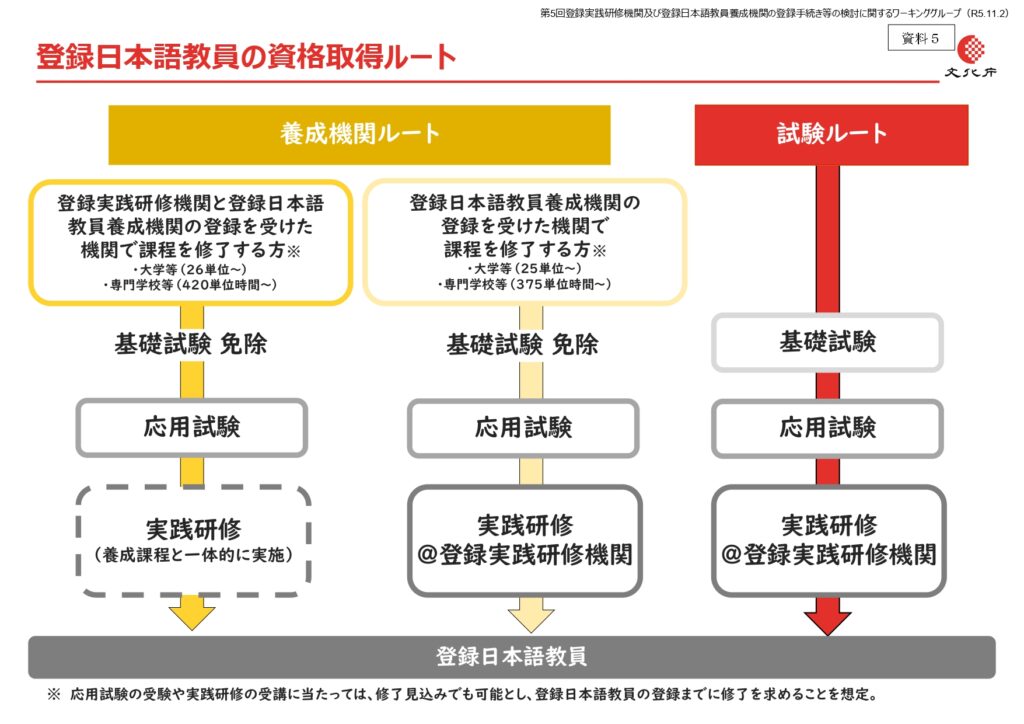

② 【登録日本語教員】認定日本語教育機関の教員の資格の創設

「日本語教員試験」に合格し、文部科学大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者は、「登録日本語教員」として、文部科学大臣の登録を受けることができます。

※ 「認定日本語教育機関」で日本語を教えるには、「登録日本語教員」の資格取得が必要です。

③ 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが【法務省告示機関】から【認定日本語教育機関】へ変更

①②に関わる「日本語教育機関認定法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)」の施行と合わせて、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」が改正されます。

これにより、在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」へと変わり、管轄も法務省から文部科学省に変更です。

※ 「法務省告示機関」は認定を受けないと、経過措置の期間以降、これまで通りの留学生の受け入れができなくなります。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

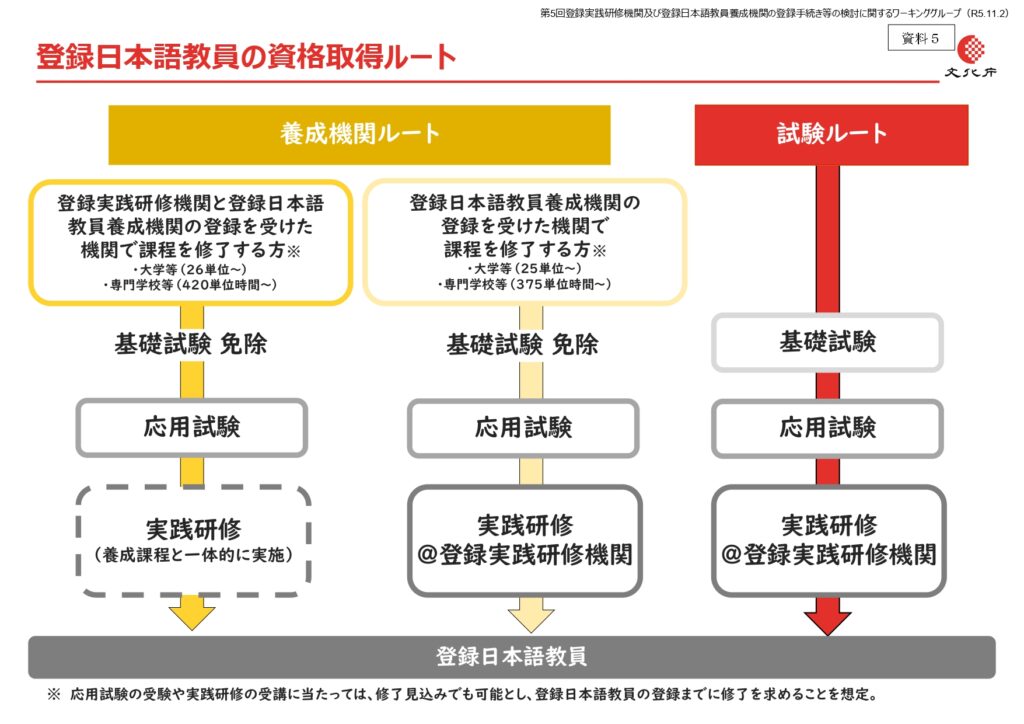

が現職者のための経過措置を受けずに「登録日本語教員」の資格取得を目指す場合の基本ルートです。

「基礎試験」「応用試験」の部分が日本語教員試験に当たります。

基礎試験は、

1.2. 基礎試験の出題内容

令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題

基礎試験では、日本語教育を行うために必要となる基礎的な知識及び技能を区分ごとに出題する。

応用試験は、

1.3. 応用試験の出題内容

令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題

応用試験では、基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力を測定するため、教育実践と関連させて出題することとする。

応用試験の一部は聴解問題とし、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を用いて、より実際の教育実践に即した問題を出題し、問題解決能力や現場対応能力等を測定する。

となっており、黄色の養成機関ルートでは、養成課程内で該当内容を実施することから「基礎試験」が免除されていることがわかります。

日本語教員試験は、「日本語教育能力検定試験」とは違うの?

日本語教育能力検定試験は、法務省告示機関で日本語を教えるために必要な試験

旧制度において、在留資格の1つである「留学」による留学生を受け入れることができる教育機関は、「法務省 出入国在留管理庁」が定めた

を満たすことが求められており、「日本語教育機関の告示基準」には、教員について以下の記載があります。

十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に

関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学

院の課程を修了した者

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを

420単位時間以上受講し、これを修了した者

ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者出入国在留管理庁 日本語教育機関の告示基準

大きくは、

- 大学で日本語教育を専攻する

- 日本語教育能力検定試験に合格する

- 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

の3つですね。

日本語教育能力検定試験の合格は、この3つのうちの1つです。

①と③は「4年制大学の卒業」を前提としているので、最終学歴が4年制大学でない方が法務省告示日本語教育機関での日本語教師を目指すための最短ルートが「② 日本語教育能力検定試験に合格する」だと言えます。

ただし、この「法務省告示機関」で日本語を教えるための要件の1つとして機能するのも、「2023(令和5)年試験までの合格」までです。

十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。

日本語教育機関の告示基準

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に

関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学

院の課程を修了した者

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

ハ 令和6年3月31日までに公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育

能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを

420単位時間以上受講し、これを修了した者

ホ 日本語教育機関認定法に基づき、登録日本語教員の登録を受けた者

へ その他イからホまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

令和6年4月26日一部改定

2024(令和6)年度以降の日本語教育能力検定試験に合格しても、現:法務省告示機関での勤務要件には該当しないので、注意しましょう。

法務省告示機関は、今後なくなっていく…

「日本語教育機関認定法」の試行と同タイミングで行われる「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」の改正により、在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」へと変わります。

5年の経過措置が認めれていますが、「もう留学生の受け入れは止めます!」でもない限り、現行の「法務省告示日本語教育機関」は、順次「認定日本語教育機関」へと変わっていくということです。

ということは…?

日本語教育能力検定試験を「日本語を教えるための資格として」受ける意義は、限りなく薄くなっていきます。

現職者の経過措置においても関係するのは「令和5(2023)年度試験までの合格」なので、今後は+αの要素であったり・教養のためであったりが受験の目的になりそうですね。

詳しい内容は、以下の記事で解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違い

当日のスケジュール

令和5(2023)年 日本語教員試行試験

| 開場 | 9:00 |

| 基礎試験 | 試験開始 9:40 ↓ 解答 10:00~12:00 (120分) |

| 昼休み | 12:00~13:00 |

| 応用試験Ⅰ (音声問題) | 試験開始 13:00 ↓ 解答 13:15~14:00 (45分) |

| 休憩 | 14:00~14:30 |

| 応用試験Ⅱ (文章問題) | 試験開始 14:30 ↓ 解答 14:45~16:45 (120分) |

| 実施後アンケート | 16:45~17:00 |

令和5(2023)年度 日本語教育能力検定試験

| 開場 | 9:00 |

| 試験Ⅰ | 試験開始 9:50 ↓ 解答 10:10~11:40 (90分) |

| 昼休み | 11:40~12:50 |

| 試験Ⅱ | 試験開始 12:50 ↓ 解答 13:15~13:45 (30分) |

| 休憩 | 13:45~14:25 |

| 試験Ⅲ | 試験開始 14:25 ↓ 解答 14:40~16:40 (120分) |

実施地区・会場

令和5(2023)年 日本語教員試行試験

| 地区 | 会場 |

|---|---|

| 仙台 | TKP ガーデンシティ仙台 |

| 東京 | TKP 新橋カンファレンスセンター |

| 名古屋 | TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口 |

| 大阪 | TKP ガーデンシティ大阪梅田 |

| 福岡 | TKP ガーデンシティ博多新幹線口 |

令和5(2023)年度 日本語教育能力検定試験

| 地区 | 会場 |

|---|---|

| 北海道地区 | 北海道文教大学 |

| 東北地区 | 仙台青葉学院短期大学 長町キャンパス |

| 関東地区 | 東京大学 駒場Ⅰキャンパス 大正大学 巣鴨キャンパス 帝京科学大学 千住キャンパス 7号館 |

| 中部地区 | 名城大学 八事キャンパス |

| 近畿地区 | 大阪大学 豊中キャンパス |

| 中国地区 | 岡山理科大学 岡山キャンパス |

| 九州地区 | 福岡女学院大学 |

出題形式・配点・試験時間

令和6(2024)年 第1回 日本語教員試行試験

| 試験時間 | 出題形式 | 配点 | |

| 基礎試験 | 120分 | 選択式 | 1点×100問 =100点 |

| 応用問題Ⅰ (音声問題) | 50分 | 選択式 | 1点×50問 =50点 |

| 応用問題Ⅱ (文章問題) | 100分 | 選択式 | 1点×60問 =60点 |

1.2. 基礎試験の出題内容

令和6年度日本語教員試験の出題内容及びサンプル問題

基礎試験では、日本語教育を行うために必要となる基礎的な知識及び技能を区分ごとに出題す

る。

1.3. 応用試験の出題内容

応用試験では、基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力を測定するため、教育実践と関連

させて出題することとする。

応用試験の一部は聴解問題とし、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を

用いて、より実際の教育実践に即した問題を出題し、問題解決能力や現場対応能力等を測定する。

日本語教育能力検定試験の出題形式・試験時間

| 試験時間 | 出題形式 | 配点 | |

| 試験Ⅰ | 90分 | 選択式 | 1点×100問 =100点 |

| 試験Ⅱ | 30分 | 選択式 | 1点×40問 =40点 |

| 試験Ⅲ | 120分 | 選択式 記述式 | 1点×80問 =80点 記述式20点 |

日本語教員試験に合格するための学習内容

必須の50項目に対応した日本語教育能力検定試験の問題集

執筆時点で、日本語教育能力検定試験の問題集の中で、必須の50項目に対応しているのは、以下の4冊のみです。

「来年の日本語教員試験に向けて、どのような勉強をしていけばよいか…?」

— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) October 27, 2023

という質問をいただくことが増えてきました。

12月の試行試験が終わらないと、なんとも言えない部分が多いのですが…

「必須の50項目」に対応した日本語教育能力検定試験の問題集を解くのは、アリだと思います。

↓ 続き

試行試験の実施概要案では、出題割合が

— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) October 27, 2023

・ 言語と教育 約4割

・ 言語 約3割

とされています。https://t.co/VrtAHfU1vR

2分野で、約7割…!!

本試験では変更があるかもしれませんが、現時点での情報だと、この2分野の土台を固めていくのが良さそうですね。

日本語教育能力検定試験が「必須の50項目」に対応したのは、令和4年度試験からです。

執筆時点で出版されているものだと、

- 令和5年度試験の過去問

- 令和4年度試験の過去問

- アルク社の対策問題集

- アルク社の用語集

が日本語教員試験の出題範囲である「必須の50項目」に対応しています。

過去問は解説が載っていないので、こちらを参考にしながら学習を進めていきましょう。

文法分野から固めていく

| 最新の出題内容 | |

| 社会・文化・地域 | 約1~2割 |

| 言語と社会 | 約1割 |

| 言語と心理 | 約1割 |

| 言語と教育 | 約3~4割 |

| 言語 | 約3割 |

における「言語」分野は、文法が主な出題内容です。

他の分野よりも問題の切り口が変わりにくいので、ここから学習を進めていけると良いですね。

基礎的な内容をサイト内で解説しているので、こちらを参考にしながら学習を進めていきましょう。

最後に

- 日本語教員試験の最新の実施要綱

- そもそも、日本語教員試験とは?

- 日本語教員試験 施行試験の内容

- 日本語教員試験と日本語教育能力検定試験の違い

について、解説してきました。

これ以外にも、一次情報をベースにした登録日本語教員の記事を多数掲載しています。

ぜひ、あわせてご確認ください。