令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題10

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

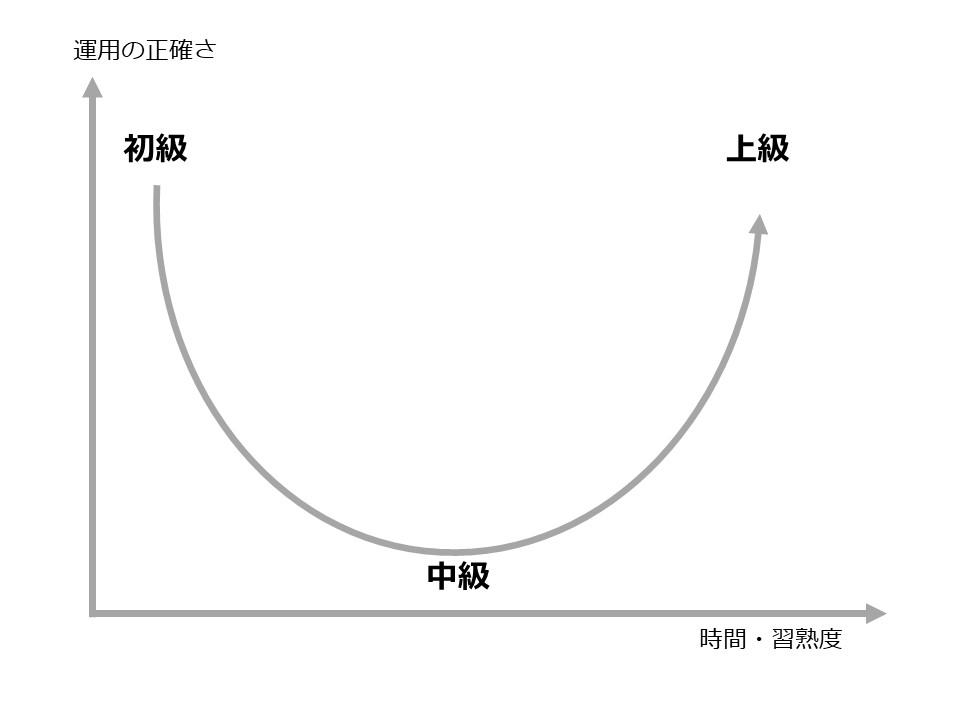

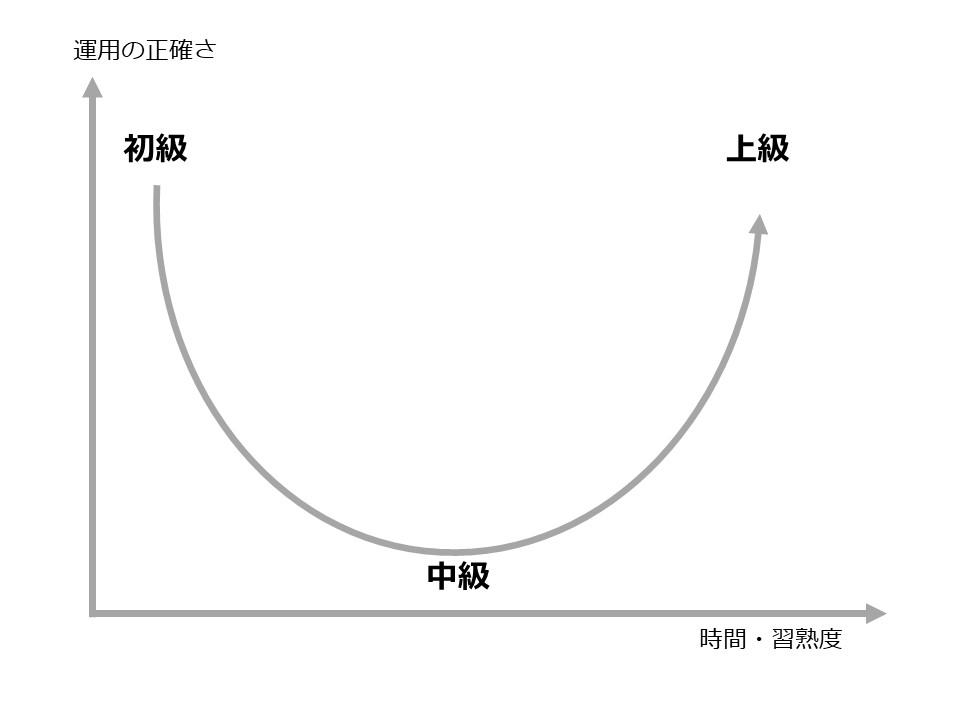

問1 U字型のカーブ

解説 第二言語習得におけるU字型のカーブ

目標言語の学習を始めたばかりのころは定型表現が多いので、「運用の正確さ」が高くなります。

そこから学習が進むにつれて学習項目が増えることで一時的に「運用の正確さ」が下がっていくのですが、習熟していくことで学習した内容が整理されて「運用の正確さ」も再び上がっていきます。

上のグラフのように、縦軸に「目標言語における運用の正確さ」、横軸に「目標言語習得にかけた時間・習熟度」を取ったときに、初級者~中級者~上級者の位置をU字型のカーブで示すことができます。

その答えになる理由

U字型の下降から底の時期は、初級者~中級者の初め頃までを指しています。

また、U字型の上昇の時期は、中級者~上級者の初め頃までを指しています。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

初級者~中級者の初め頃は、学習項目が増えることで、一時的に「目標言語の運用の正確さ」が下がります。

目標言語の規範に合った言語形式の産出が減ることになるので、1は間違いです。

初級者~中級者の初め頃は、学習項目が増えることで、これまで未習だった文型や表現を新たに知っていきます。

目標言語の構造などの分析が進むことになるので、2は正しいです。

中級者~上級者の初め頃は、新しく習った文型や表現の内容が頭の中で整理されていくことで、一時的に下がっていた「目標言語の運用の正確さ」が上がっていきます。

目標言語の規範から逸脱した表現の産出が減ることになるので、3は間違いです。

中級者~上級者の初め頃は、新しく習った文型や表現の内容が頭の中で整理されていくことで、文型の暗記ではない応用的な運用ができるようになります。

目標言語を丸暗記した定型表現が多く見られるのは、初級の頃ですね。

4は間違いです。

問2 自然習得順序仮説

解説 自然習得順序仮説

クラッシェンが提唱した「モニターモデル」の中の1つですね。

関連する用語も合わせて整理しておきましょう。

解説 モニターモデル

教授法では、ナチュラル・アプローチとして具現化されています。

解説 習得・学習仮説

解説 モニター仮説

解説 インプット仮説

「i」は、その時点での学習者の言語能力を、「+1」は少し高いレベルを指しています。

未習の語彙であっても文脈などから推測できる範囲のインプットを与えることで、言語習得が進むとされています。

解説 情意フィルター仮説

その答えになる理由

「自然習得順序仮説」とは、言語を習得するにあたり、教える順序は関係なく、習得する自然な順序があるとする仮説のことです。

「教えられた順序で…」となっている1と2は、この時点で間違いですね。

残った3と4を見ていきましょう。

4から想定できるのは、「自然習得順序仮説」と同じモニターモデルに含まれる「インプット仮説」ですね。

「インプット仮説」では、「自分が理解できるレベルより、ほんの少し高いレベル」のインプットによって言語習得が進むとされています。

学習者が言語習得するためにはインプットが必要…というのがクラッシェンの言語観なので、「インプットの有無にかかわらず」となっている4は間違いです。

そもそも、自然習得順序説とは関係ない内容ですね。

残った3が正解です。

問3 日本語の発達段階に応じて産出される言語構造

その答えになる理由

既に現場に立っている方であれば、「みんなの日本語」などの教科書に出てくる順番により、答えの目星がつくのではないかと思います。

これから日本語教師を目指す方は、選択肢に挙がっている表現を難易度で見て考えてみましょう。

各選択肢で共通している通り、基本となる「食べます」が1番簡単です。

1番難しいのは「食べれば」ですね。

Aさんがご飯を食べます。

Aさんがご飯を食べました。

Aさんがご飯を食べています。

のように、

- 食べます

- 食べました

- 食べています

は単文でも使用できますが、

Aさんがご飯を食べれば、片付けが始められる。

のように、

- 食べれば

だけは複文になるからです。

この時点で、選択肢は第1段階が「食べます」・第4段階が「食べれば」になっている2か4に絞ることができます。

「食べました」と「食べています」のどちらが難しいかで見てみると……「食べています」の方が難しいですね。

「~ている」はアスペクトの表現であり、

- 食べている → 動作の進行中

- 座っている → 動作の結果

といった動詞の性質による違いを説明する必要があるからです。

食べます

↓

食べました

↓

食べています

↓

食べれば

の順になるので、2が正解です。

問4 言語転移

解説 言語転移

文字や文法などに共通点がある場合に習得を促進させる「正の言語転移」と、文字や文法などに共通点がないために習得を阻害する「負の言語転移」があります。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

第二言語習得において、母語だけでなく既習言語からの影響を受けることもあります。

1が正解です。

母語によって「どのような言語転移が起こりやすいか」は共通していますが、「どれくらい言語転移が起こるか」は人ぞれぞれです。

母語が同じだからといって一律の言語転移になるわけではないので、2は間違いです。

目標言語との言語観の距離が近いと、言語転移は起こりにくくなりますが、全く起こらないわけではありません。

3は間違いです。

「文法訳読法」とは、教師が文法を解説し、学習者はそれを暗記して母語に訳すことで内容を理解する教授法のことです。

多くの場合、授業中は学習者の母語を媒介語として使用するのですが、それと言語転移が起こるかどうかは関係ありません。

4は間違いです。

問5 学習者コーパス

解説 コーパス

国立国語研究所が構築している「少納言」「中納言」などは、今後使う機会が出てくると思います。

解説 学習者コーパス

- 学習者の母語によって、〇〇の誤用が現れやすい

- 学習初期段階では、●●の誤用が現れやすい

といった事例を調べることができます。

その答えになる理由

「学習者コーパス」では、1・3のような「学習者の母語」による使用例や、4のような「学習者のレベル」による使用例は調べられます。

2のような「一人称」の使い分けは、事例を確認することはできますが、どのような意図で使い分けられたかまでは「学習者コーパス」から調べることができません。

2が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら