令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題11

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 過剰般化

解説 過剰般化

ナ形容詞を否定形にするときの

必要です

↓

必要じゃないです

というルールをイ形容詞にも当てはめて

美しいです

↓

美しいじゃないです

と言ってしまうこと場合などが、よく例として出てきます。

その答えになる理由

1が「過剰般化」の内容そのままですね。

これが正解です。

問2 「誘導」の方法

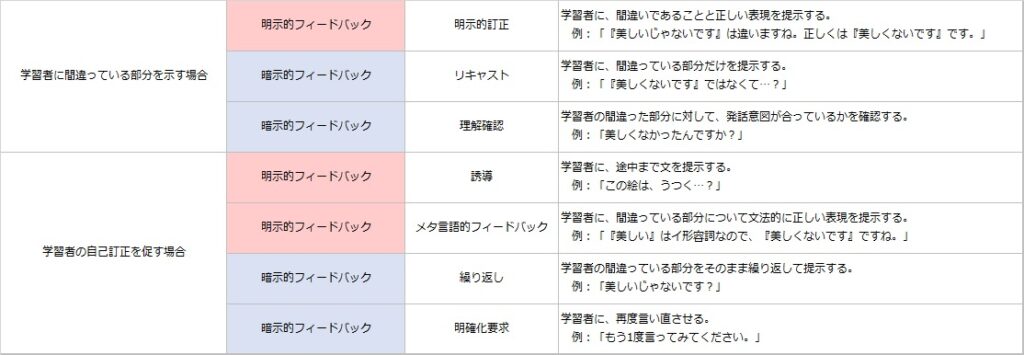

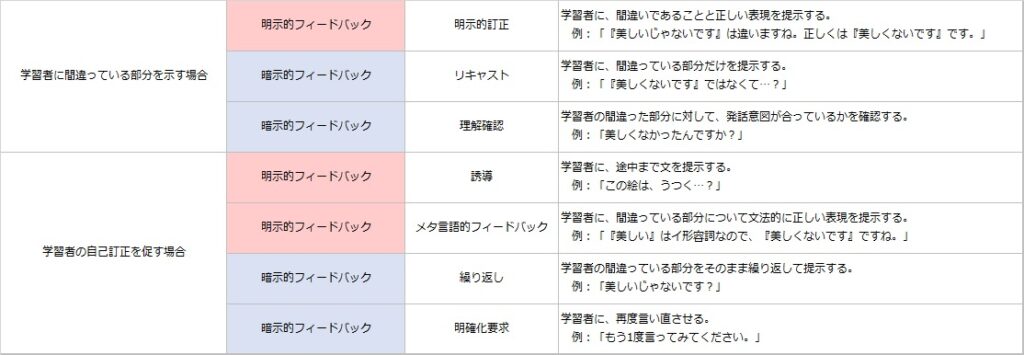

解説 訂正フィードバック

学習者に間違っている部分を示す場合

- 明示的訂正

- リキャスト

- 理解確認

学習者の自己訂正を促す場合

- 誘導

- メタ言語的フィードバック

- 繰り返し

- 明確化要求

また、それぞれについて「明示的フィードバック」と「暗示的フィードバック」に分類することもできます。

学習者が

この絵は、美しくないです。

と言いたかったのに、

この絵は、美しいじゃないです。

と間違えてしまった場合は、以下のようなフィードバックが想定できます。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

学習者が間違えた部分の手前までを教師が繰り返すのは、明示的フィードバックにおける「誘導」ですね。

1が正解です。

学習者の間違えた部分と合わせて教師が正しい表現を提示するのは、明示的フィードバックにおける「明示的訂正」ですね。

2は間違いです。

学習者の間違えた部分を教師が上昇調で繰り返すのは、暗示的フィードバックにおける「繰り返し」ですね。

3は間違いです。

学習者の間違えた部分の意図を教師が確認するのは、暗示的フィードバックにおける「理解確認」ですね。

4は間違いです。

問3 口頭以外で行われるフィードバック

その答えになる理由

- 作文添削など、時間をおいて文章でフィードバックする場合

- その場で文章にせずに、口頭でフィードバックする場合

の違いを聞かれています。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

口頭であれば、明示的・暗示的のどちらでも対応可能ですが、文章で暗示的に訂正箇所を提示するのは考えにくいですね。

文章は、口頭よりも明示的な訂正に適しています。

1は間違いです。

口頭であれば、その場で意図を確認することができますが、やり取りに時間がかかる分、文章で同じことをするのは大変です。

文章は、口頭よりも学習者の意図を確認しにくいですね。

2は間違いです。

口頭の場合、学習者は、その場で教師の発話を聞いて修正を行います。

文章の場合、学習者は、自分のペースで教師の訂正を確認することができます。

文章の方が、口頭よりも学習者の短期記憶の負担が小さいですね。

3が正解です。

口頭の場合、学習者の誤りを全体的に修正するのは難しく、1つずつ指摘していく必要があります。

文章の場合、学習者の誤りを全体的に修正することも、1つずつ指摘していくこともできます。

文章の方が、口頭よりも学習者の全体の構成に対する指導を行いやすいですね。

4は間違いです。

問4 フォーカス・オン・フォーム

解説 フォーカス・オン・フォーム(FonF)

言語学者のロングは、コミュニケーションを進める中で、お互いの発話意図を理解し合えるように工夫する対話である「意味交渉」を行うことで、フォーカス・オン・フォームが促されると説明しています。

「意味のやり取り」と「言語の形式」、両方を重視するのが特徴です。

関連する用語も合わせて整理しておきましょう。

解説 フォーカス・オン・フォームズ(FonFs)

フォーカス・オン・フォームズの教授法の代表は、「オーディオリンガル・メソッド」です。

解説 フォーカス・オン・ミーニング(FonM)

代表的な教授法は、「ナチュラル・アプローチ」や「コミュニカティブ・アプローチ」です。

その答えになる理由

指導において重視するのが…

| フォーカス・オン・フォーム | 言語形式 + コミュニケーション |

| フォーカス・オン・フォームズ | 言語形式 |

| フォーカス・オン・ミーニング | 意味理解 |

です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

学習者の言語形式の誤りを文法用語を使って説明するのは、「フォーカス・オン・フォームズ」の方法です。

1は間違いです。

言語形式への注意と学習者のコミュニケーションの両方を重視するのは、「フォーカス・オン・フォーム」の方法です。

2は正しいです。

体系的に文法項目を整理して指導するのは、「フォーカス・オン・フォームズ」の方法です。

3は間違いです。

言語の意味を重視して考えさせるのは、「フォーカス・オン・ミーニング」の方法です。

4は間違いです。

問5 「タスク中心の教授法」で扱うタスクの特徴

解説 タスク中心の教授法

タスクを達成するための行動の中で、フォーカス・オン・フォームに基づき、学習者が目標言語を積極的に使うことで自然なコミュニケーション能力を身に着けることを促していきます。

その答えになる理由

3が「タスク中心の教授法」の内容そのままですね。

これが正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら