こんなお悩みはありませんか?

- 日本語教師に興味はあるが、日本語学校以外にどんな働き方があるのかわからない…

- 旧制度と新制度の情報が入り混じっていて、何が正解かわからない…

この記事は、

- 日本語教師としての具体的な働き方がイメージできる。

- 2024年4月1日からの新制度で、どう立ち回れば良いかがわかる。

ことをゴールに設定しています。

一緒に、日本語教師への第一歩を踏み出しましょう。

日本語教師の仕事内容

日本語教師とは?

国内の日本語学校であったり、海外の教育機関であったり、地域の日本語教室であったり…働く場所はさまざまですが、共通しているのは、対象が「日本語が母語ではない人」であることです。

また、「日本語を教える」のが主な仕事ではありますが、働き方によってはそれだけではない場合もあります。

立場が上がって主任教員になれば、ほかの日本語教師への指導などの学校運営業務も行わなければなりません。

また、学習者への進学指導・就職指導が必要な場合もあれば、地域の日本語教室だと生活に関するフォローが必要な場合も出てきます。

日本語教師の働き方は、大きく4つ

- どのような学習者に教えるか?

- どのような働き方をするか?

は、「どこで教えるか?」に依存します。

「留学生のいる日本語学校で教えたい」であれば、常勤・非常勤が主であり、忙しさによって自身でコマ数を調整するフリーランス的な働き方をするのは難しいです。

また、「地域の日本語教室で教えたい」であれば、現状ボランティアが主であり、それだけで生活していけるような固定収入を得るのはハードルが高いかもしれません。

常勤・非常勤の違いは、主に「給与体系」と「労働時間」が違います。

常勤は「月給制・1日●時間労働」のように設定されていることが多いですが、非常勤は「コマ給制・週●コマ担当」のように設定されていることが多いです。

日本人だから日本語を教えられるわけではない

グラウンド( )たくさんの人がいる。

グラウンド( )たくさんの人が運動している。

日本語の母語話者であれば、

グラウンド( に )たくさんの人がいる。

グラウンド( で )たくさんの人が運動している。

のように、( )に入るものがパっとわかるのではないでしょうか?

ただし、「どちらも『グラウンド』という場所なのに、なぜ上の文は『に』で下の文は『で』が入るのか?」の答えがわかった人全員が理由まで明確なわけではありません。

また、理由がわかっても、それを学習者が理解できるように説明できるとも限りません。

「学習者の母語を話すことができるか?」は、必須ではない

日本語だけで日本語を教える方法を「直接法」・学習者の母語や英語などの媒介語を使って日本語を教える方法を「間接法」と言います。

直接法と間接法には、優劣があるわけではありません。

- 学習初期であれば、学習者の母語を使った間接法の方が良いのでは…?

- もっと日本語に触れる機会を増やすために、直接法の方が良いのでは…?

のような仮説を持つことは超重要ですが、そこに縛られ過ぎないようにしましょう。

学習者の母語が話せることで教え方の選択肢を広げることができます。

また、学習者の母語と日本語の違いを理解することで、間違えやすいポイントを予め把握することも可能です。

メリットが大きいので、学習者の母語を話せるに越したことはありませんが、必須ではありません。

教室内で母語が異なる学習者がいることもあれば、学習者自身が母語を使って教えられるのを好まない場合もあります。

どちらかと言えば、重要なのは「特定の言語を話せるか?」ではなく、「外国語を学んだ経験」ではないでしょうか?

- 母語との品詞の違いは?

- 母語との人称の違いは?

- 母語との語順の違いは?

など、自身が気になっていたことは、実は外国語を学ぶ上で重要なポイントであることが多いです。

日本語教師のさまざまな活躍の場

国内の日本語学校で教える

「日本語教師」のイメージとして、国内の日本語学校が挙がる人は多いのではないでしょうか?

国内の日本語教育機関の数は、法務省告示機関が全体の25.2%と1番多いです。

以下、大学等機関が全体の19.8%→任意団体が全体の18.5%と続きます。

参考:令和4年度日本語教育実態調査報告書「国内の日本語教育の概要」 P6

法務省告示機関とは、2024年3月31日までの旧制度において、在留資格「留学」による留学生の受け入れができる日本語学校のことです。

国内の日本語学習者の属性は、約7割が「留学生」なので、教える対象が1番多いのが「国内の日本語学校」だと言えます。

参考:令和4年度日本語教育実態調査報告書「国内の日本語教育の概要」 P14

海外の日本語教育機関で教える

日本の小学校・中学校・高校で英語を学んでいるのと同じように、国によっては日本語を第二言語・第三言語として教育体制に組み込んでいる場合があります。

また、現地の日本語学校であったり、現地の大学で日本語の授業を担当したり…といった働き方も可能です。

大学などの留学生センターで教える

最近では、学生数の●%は留学生…という大学が増えてきました。

キャリア形成としては抜群なのですが、その分、ハードルもかなり高めです。

日本語教育領域での修士・博士以外にも、実務経験や論文執筆などの経歴が求められることがあります。

技能実習生の研修施設で教える

最長で5年間、外国人は「技能実習制度」を使って働きながら技能を学ぶことができます。

技能実習生は、自国で日本語能力検定試験のN4・N3レベルまでの日本語教育を受けてから来日しますが、それだけでは不十分なため、来日後に会話などの1ヶ月程度の研修が必要です。

技能実習生の研修施設では、就労と生活を中心とした日本語教育が実施されます。

留学生に対する日本語教育とは目的が異なるだけでなく、制度の理解と短期間での教育が必要になるため、専門性が求められる領域です。

なお、失踪者が相次いでいることなどの問題を受け、有識者会議により、技能実習制度の廃止・育成就労制度(仮)の新設などが検討されています。

早ければ、2024年中に法案が提出されて制度の変更が具体化するかもしれません。

公立の小中学校で教える

移住者・外国人労働者が増えるのに合わせて、公立の小中学校に在籍する外国籍の児童生徒数も増えてきています。

これらの児童生徒への指導は、教員免許を持つ小中学校の教員が主導していますが、サポートのために日本語教師の有資格者・経験者を雇用する自治体も出てきました。

ボランティアであったり、雇用形態が非常勤であったりと地域差が大きいのが現状ですが、今後需要が伸びていくと予想される分野の1つです。

企業内で教える

自社で働く外国籍の従業員に対して、企業内で日本語の指導を行っている場合があります。

企業側も「どこに依頼すれば良いかわからない…」となっていることが多く、派遣会社経由が目立ちますが、日本語教師側から独自に営業をかけたり、知人の紹介でレッスンの機会を得られることも…。

一般的に企業は「過去に事例がある」ことがポイントになることが多いため、実績をつくるハードルは高いものの、1度入り込んでしまえば、定期的なレッスンを実施できることもあります。

地域の日本語教室で教える

地域の国際交流団体などが主宰となり、公民館などで日本語教室を開いていることがあります。

経歴や資格や問われないことが多いですが、無償のボランティアであったり、日本語教師としての経験年数にカウントされないので、「キャリアを積む」という視点では向いていないかもしれません。

オンラインで教える

「italki」「Cafetalk」などのオンラインプラットフォームを活用することで、ゼロから生徒募集をすることなく、オンライン日本語教師になることができます。

コロナ禍で学習者が来日できなかったこともあり、近年大きく注目され始めました。

注意するのは、「レッスンの実績が多い講師のもとに学習者が集まりやすい」ということです。

早い段階から取り組んで実績ができている場合は差別化の要素が薄かったとしても集客しやすいのですが、後発だと「実績をつくっていくための実績がつくれない…」ということも…

プラットフォームの手数料が想定よりも多かったり、為替の影響でレッスン料が目減りしたりすることもあるので、収益のイメージをつけてから取り組むことが大切です。

日本語教師になるための方法とは?資格が必要なの?

旧制度では、法務省告示機関で日本語を教える場合のみ、資格が設定されている

在留資格の1つである「留学」による留学生を受け入れることができる教育機関は、「法務省 出入国在留管理庁」が定めた

を満たすことが求められており、「日本語教育機関の告示基準」には、教員について以下の記載があります。

十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。

出入国在留管理庁 日本語教育機関の告示基準

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に

関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学

院の課程を修了した者

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを

420単位時間以上受講し、これを修了した者

ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

大きくは、

① 大学で日本語教育を専攻する

② 日本語教育能力検定試験に合格する

③ 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

の3つですね。

在留資格「留学」による学生の受け入れを行う教育機関で日本語教師になるためには、この3つの要件のうちのいずれかを満たす必要があります。

それぞれについて、簡単に確認していきましょう。

① 大学で日本語教育を専攻する

大学・大学院で日本語教育に関する規定単位を取得することで、卒業時点で要件を満たすことができます。

時間とお金はかかるのですが、基礎知識を学ぶには、1番確実性の高いルートです。

日本語教師養成課程を実施している大学の一覧は、文化庁のHPで確認できます。

② 日本語教育能力検定試験に合格する

日本語教育能力検定試験は、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が実施している検定試験です。

受験資格が設けられていないため、誰でも受験できます。

過去試験では、

| ① 応募者数 | ② 受験者数 | ③ 合格者数 | ③/② 合格率 | |

| 2023(令和5)年度試験 | 10,170 | 8,211 | 2,542 | 31.0% |

| 2022(令和4)年度試験 | 8,785 | 7,076 | 2,182 | 30.8% |

| 2021(令和3)年度試験 | 10,216 | 8,301 | 2,465 | 29.7% |

| 2020(令和2)年度試験 | 11,316 | 9,084 | 2,613 | 28.8% |

| 2019(令和元)年度試験 | 11,699 | 9,426 | 2,659 | 28.2% |

となっており、難易度は高めです。

日本語教育能力検定試験については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

③ 「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

大学に通うほどのお金と時間はないが、独学で日本語教育能力検定試験に合格するのは自信がない…というときの有効な選択肢です。

何より、模擬授業ができるのが良いですね。

「日本語教育能力検定試験に合格したが、実際の授業をどう進めていけば良いかわからない」というよくある問題をクリアすることができます。

注意するのは、「文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する」だけではなく、「学士以上の学位(=4年制大学の卒業)」が必要であることです。

最終学歴が4年制大学でない方が法務省告示日本語教育機関で日本語教師になるためには、

① 大学で日本語教育を専攻する

② 日本語教育能力検定試験に合格する③ 「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

が最短ルートだと言えます。

日本語教師が国家資格になるって聞いたんだけど…

「国家資格になる」「国家資格化」は、正確な表現ではない

「日本語教師が国家資格になる」「日本語教師の国家資格化」のような内容を目にしたことはありませんか?

これらは、正確な表現ではありません。

新制度に国家資格「登録日本語教員」があることは合っているのですが、これは

- 現行資格からの移行

ではなく、

- 新資格の創設

です。

2024年3月末までの旧制度において、資格が設定されているのは、「法務省告示機関」で日本語を教える場合のみです。

後述する新制度とは対象が異なるので注意しましょう。

2024年4月1日から「登録日本語教員」を含む新制度がスタート!

新制度では、

① 【認定日本語教育機関】日本語教育機関の認定制度の創設

「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになります。

認定を受けることで、一定の質が担保されたものとして、文部科学省の情報サイトにおいて多言語で情報発信され、文部科学大臣が定める表示を広告等に付すことができるようになります。

※ 認定を受けることができるのは「留学」に関わる機関だけではないので、注意しましょう。

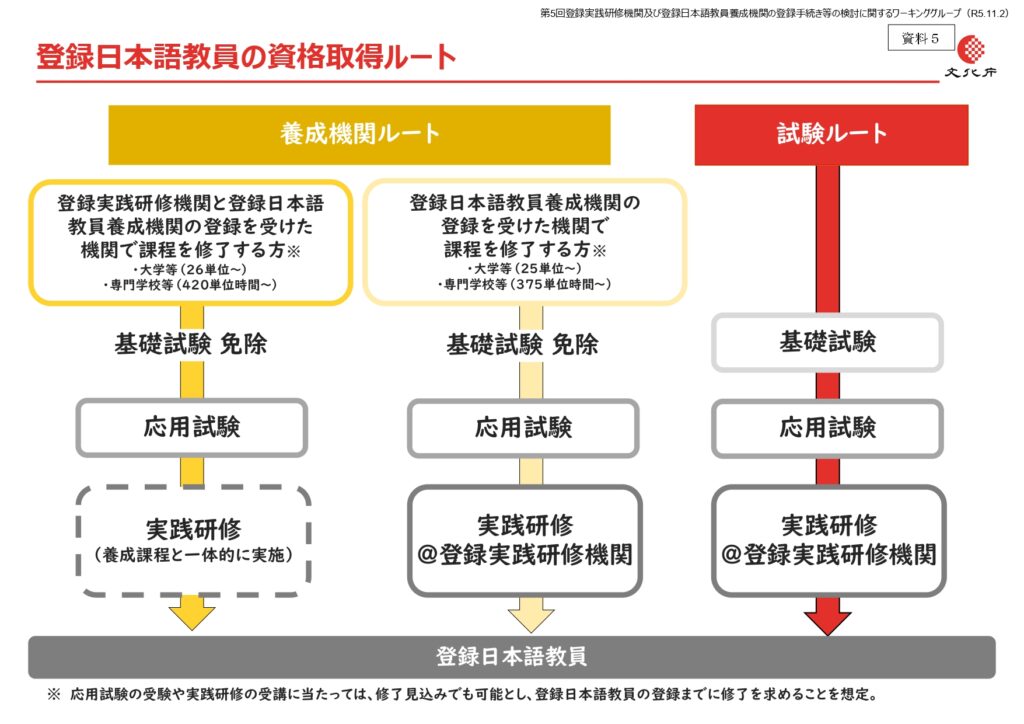

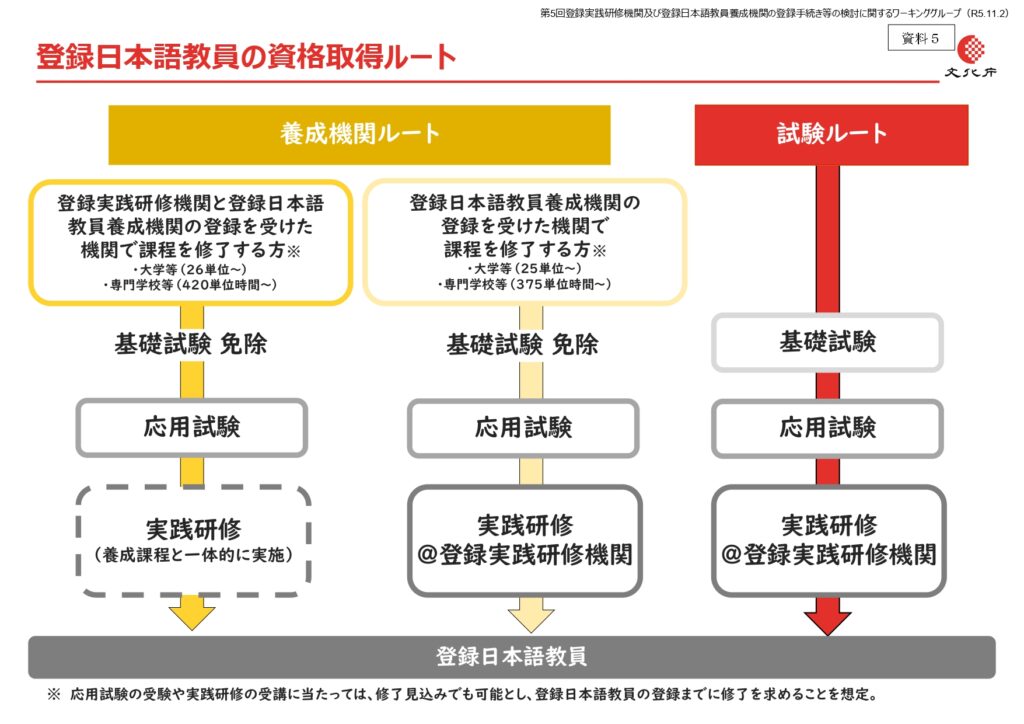

② 【登録日本語教員】認定日本語教育機関の教員の資格の創設

「日本語教員試験」に合格し、文部科学大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」の修了者は、「登録日本語教員」として、文部科学大臣の登録を受けることができます。

※ 「認定日本語教育機関」で日本語を教えるには、「登録日本語教員」の資格取得が必要です。

③ 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが【法務省告示機関】から【認定日本語教育機関】へ変更

①②に関わる「日本語教育機関認定法(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律)」の施行と合わせて、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」が改正されます。

これにより、在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」へと変わり、管轄も法務省から文部科学省に変更です。

※ 「法務省告示機関」は認定を受けないと、経過措置の期間以降は、これまで通りの留学生の受け入れができなくなります。

の3点を覚えておきましょう。

「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになり、認定を受けた「認定日本語教育機関」で日本語を教えるためには、国家資格「登録日本語教員」が必要です。

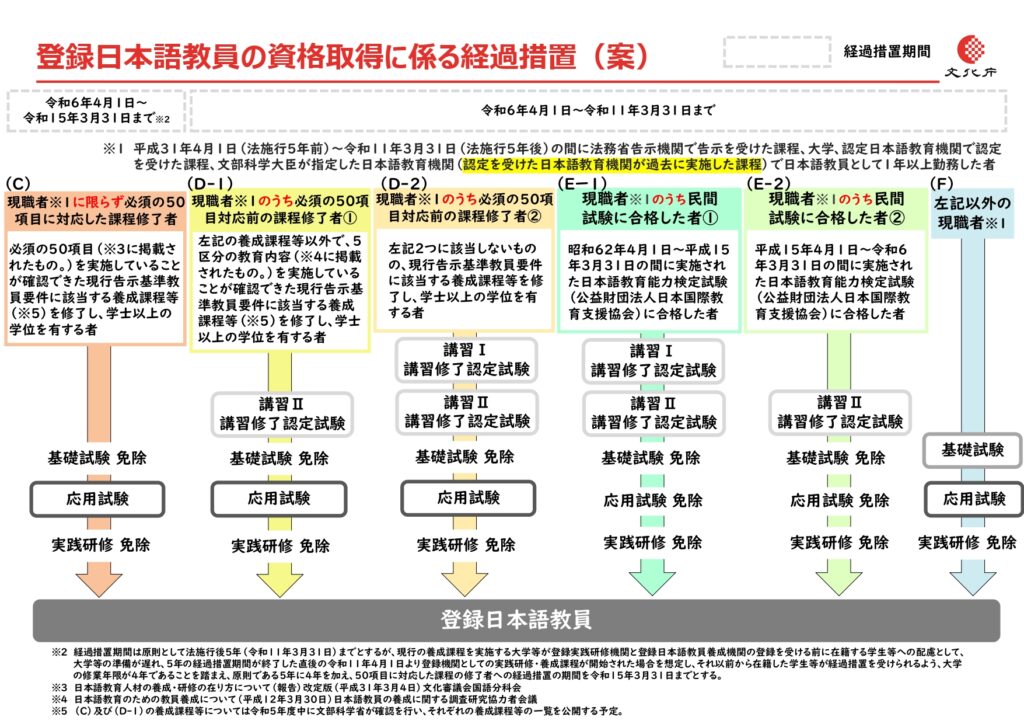

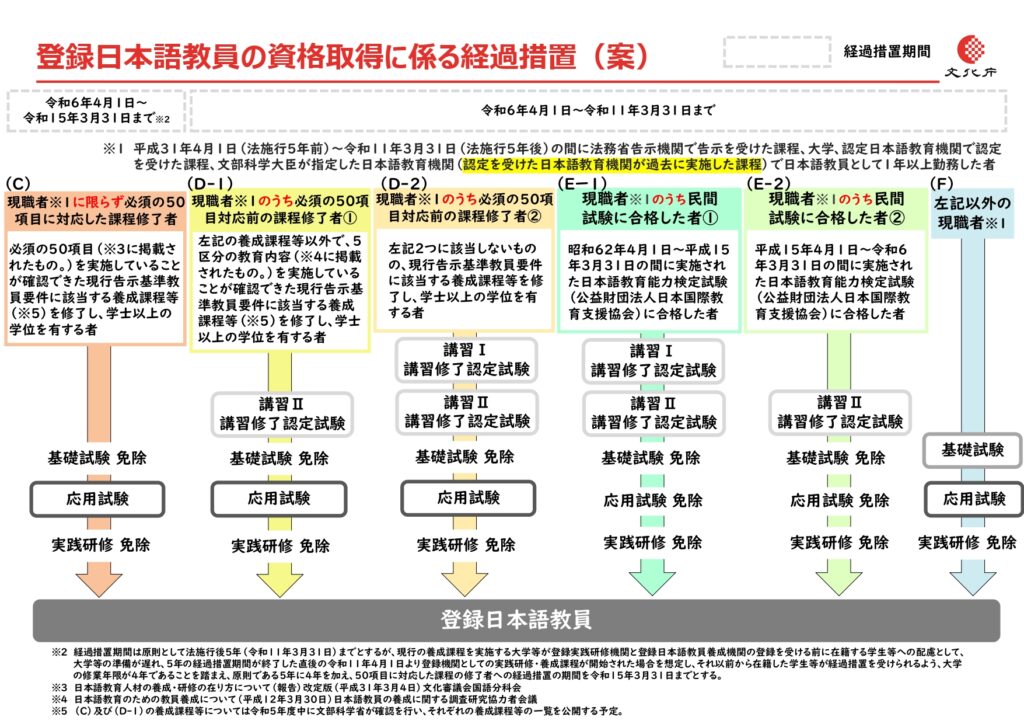

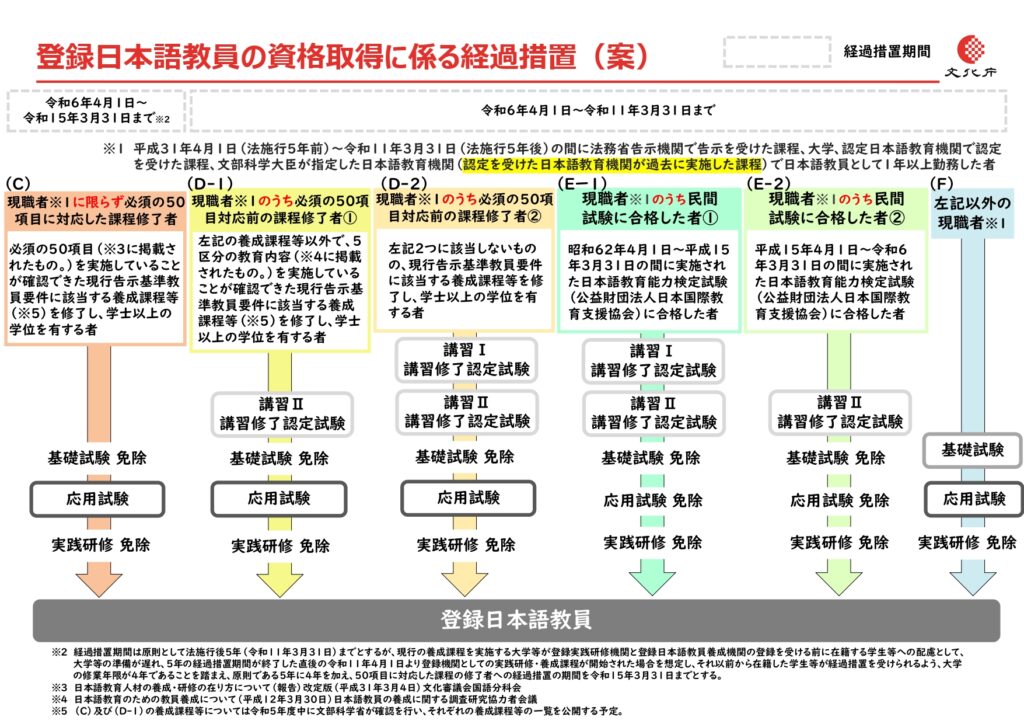

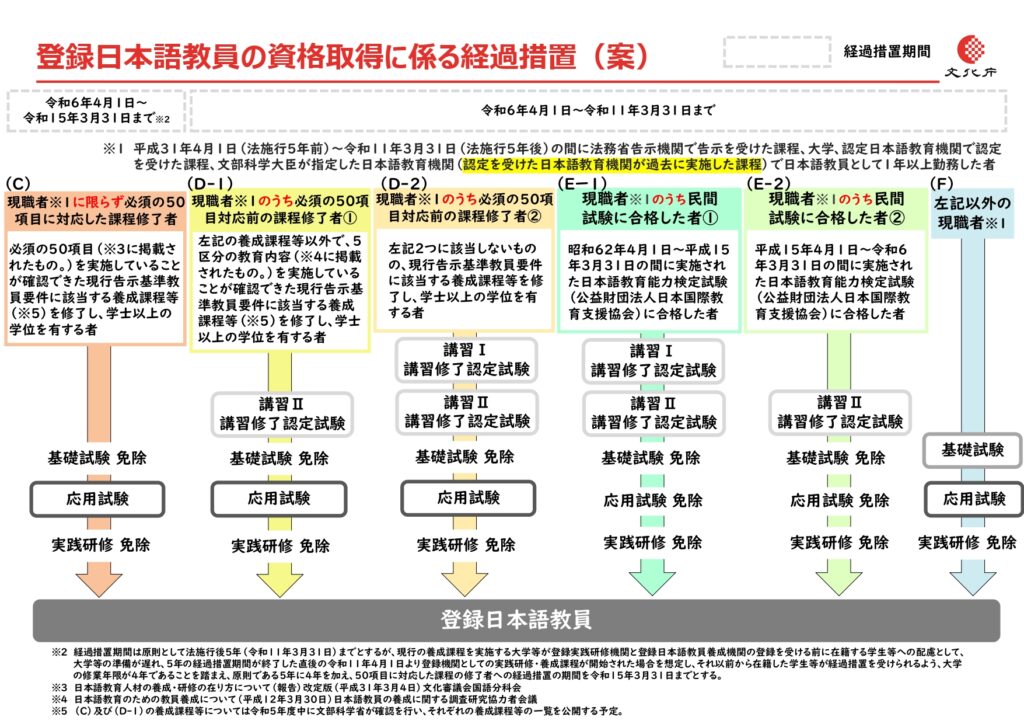

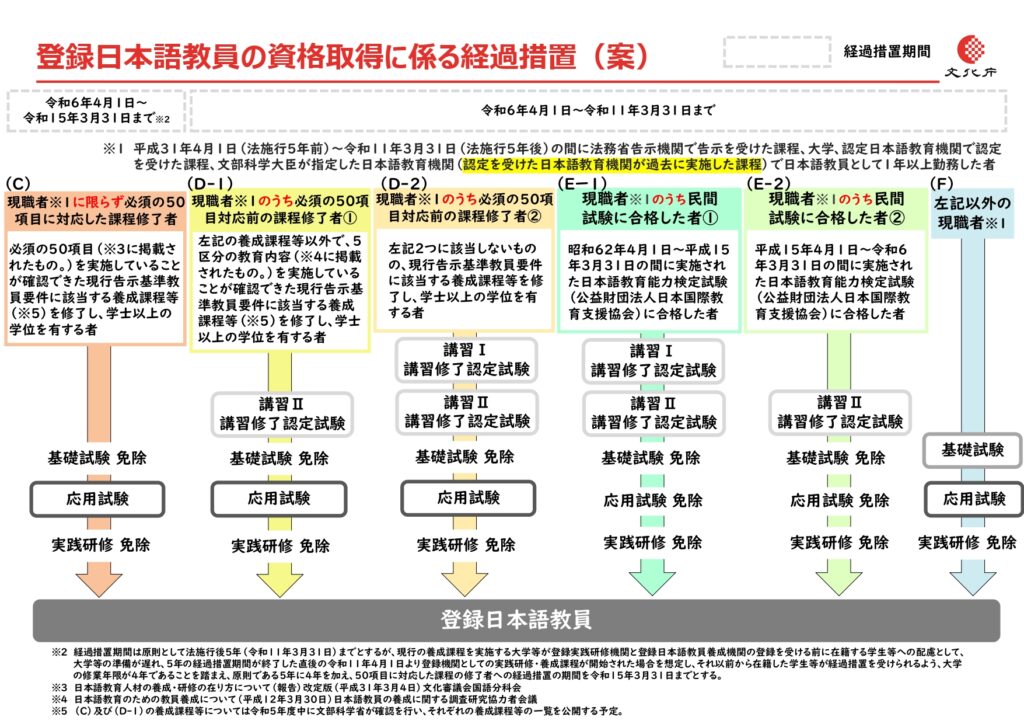

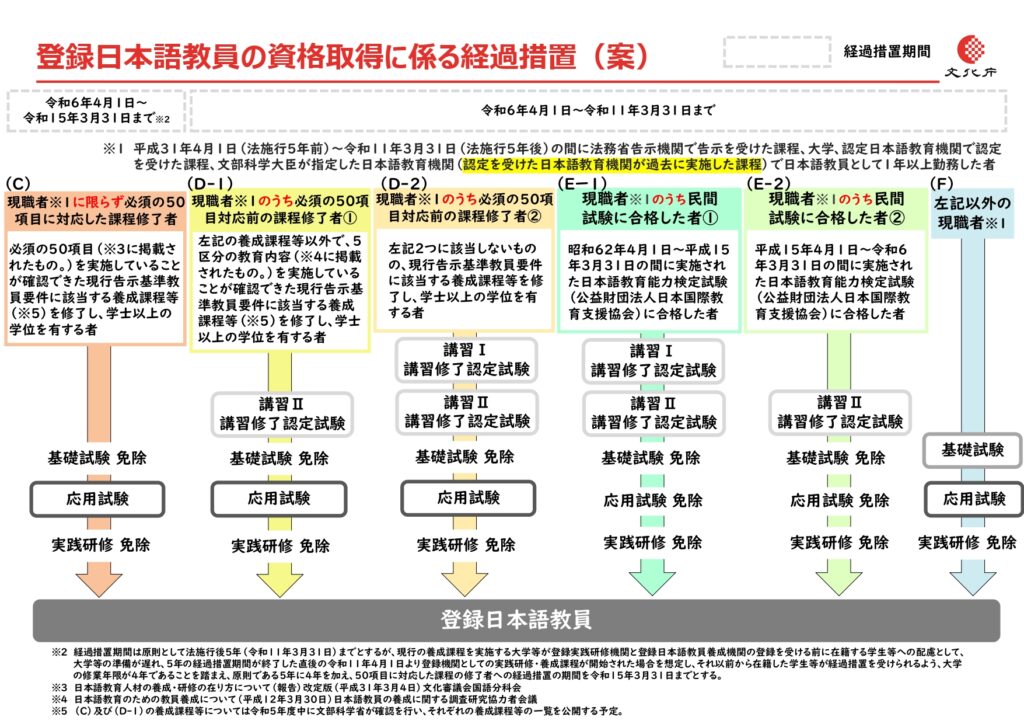

登録日本語教員の資格取得には複数のルートがあり、現職者には経過措置が設定されています。

「登録日本語教員」および資格取得に関わる「日本語教員試験」「経験者講習」については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

「公認日本語教師」とは?

「登録日本語教員」だけでなく、「公認日本語教師」という名称を目にしたことがあるかもしれません。

新制度の検討段階では、現「登録日本語教員」は「公認日本語教師」と呼称されていました。

「公認日本語教師」で検索して出てくるものは古い内容なので、登録日本語教員の方をインプットしていきましょう。

日本語教員試験・日本語教育能力検定試験…どれを受ければ良いの?

「どこで日本語教師になりたいか?」がポイント

旧制度では法務省告示機関・新制度では認定日本語教育機関で日本語を教える場合のみ、資格要件が設定されています。

新制度での「認定日本語教育機関」で日本語教師になるためには、国家資格「登録日本語教員」を取得する必要があり、そのためには「日本語教員試験」の合格が必要です。

基礎試験+応用試験

「登録日本語教員」については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

新制度において、日本語教育能力検定試験は資格要件ではない

日本語教育能力検定試験の合格は、現職者がスムーズに資格取得できるようにするための経過措置の要件の1つになっていますが、それも「令和5(2023)年度試験の合格」までです。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

令和6(2024)年4月1日からの新制度においても試験は実施されますが、資格としての機能はなくなります。

「日本語教育能力検定試験」については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

全養協日本語教師検定というものも見つけたんだけど…

日本語教育の現場に直接関わる実践的知識及び能力である「日本語教師の実践力」を測ることを目的としており、2006(平成18)年以降、年1回のペースで実施されています。

日本語教育能力検定試験のように資格要件になっているわけではないため、もともと自己啓発的な試験の位置づけではありますが、映像を見て答える記述問題など、日本語教育能力検定試験にはない出題が特徴的です。

日本語教師になってから受験するのも面白そうですね。

要注意!養成講座の選び方

「必須の50項目」に対応しているか?

養成課程(養成講座)を修了することで、国家資格「登録日本語教員」を取得するための経過措置を受けることができるようになります。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

通常ルートでは、養成課程を修了する場合にも「日本語教員試験の応用試験」「実践研修」の2ステップが必要なのですが、経過措置の対象となることで「実践研修」が免除され、「日本語教員試験の応用試験」の1ステップだけになります。

ただし、「日本語教員試験の応用試験」の1ステップだけになるのは、上の図のCルートのみです。

C・D-1・D-2の3ルートが養成課程修了関連の経過措置なのですが、D-1・D-2ルートでは「講習+講習修了認定試験」が必要になります。

また、D-1・D-2ルートでは現職要件もあるため、これから日本語教師を目指す方があえて通るルートでもありません。

これは、Cルートの養成課程だけが現在の日本語教師養成に求められている「必須の50項目」に対応しているからです。

Cルートにある「必須の50項目」とは?

「必須の50項目」とは、2019年(平成31年)3月4日に文化審議会国語分科会が提出した「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版」に記載されている「日本語教師【養成】における教育内容」の項目のことです。

上記リンクのP43を見てみましょう。

「必須の教育内容」の列で

(1)世界と日本の社会と文化

(2)日本の在留外国人施策

と続いているのが「必須の50項目」です。

D-1ルートにある「5区分の教育内容」とは?

「5区分の教育内容」とは、日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議における「新たな教育内容」のことです。

各資料の中では、「平成12年報告」と呼ばれることが多いので覚えておきましょう。

上記リンクのP13における

社会・文化・地域

言語と社会

言語と心理

言語と教育

言語

が該当します。

また、D-1・D-2ルートでは現職要件もあるため、これから日本語教師を目指す方があえて通るルートでもありません。

養成課程を選ぶ際は、「必須の50項目に対応しているもの」を選ぶことが大切です。

どのタイミングで養成講座を選ぶか?

とはいえ、養成課程の情報収集段階で、どこが「必須の50項目」に対応しているかなんて、よくわからないですよね。。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

※5 (C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開する予定。

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)(令和5年11月2日)

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

とあり、令和5年11月6日から、各日本語教員養成課程等に対して「必須の50項目に対応しているのか?」「平成12年報告に対応しているのか?」の確認申請が開始されました。

文部科学省による確認を経て

必須の50項目に対応した日本語教員養成課程等 → Cルートに該当

平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等 → D-1ルートに該当

として一覧が公開されることになっています。

各日本語教員養成課程等からの申請が「令和5(2023)年11月6日~令和6(2024)年1月15日」・一覧の公開が「令和5(2024)年度中(~2024年3月31日)」なので、文部科学省からの発表を待ってから養成課程を選んだ方が無駄なく進めることが可能です。

独学で日本語教師を目指すためには?

ここでも、「どこで日本語教師になりたいか?」がポイント

「認定日本語教育機関」で日本語教師になるのであれば、国家資格「登録日本語教員」の取得を目指す必要があります。

の「試験ルート」が該当するので、文部科学省での登録までは

の3ステップですね。

日本語教員試験に合格できないことには何も進んでいかないので、まずはここの勉強が必要です。

「日本語教員試験」については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

「認定日本語教育機関」以外で日本語教師になるのであれば、特に資格は必要ありません。

ただし、働きたい教育機関によっては、「日本語教育能力検定試験の合格」「養成課程の修了」「経験●年以上」など、独自に要件を設定している場合があります。

情報収集段階から、実際に求人情報を確認するようにしていきましょう。

日本語教師の求人情報の探し方

公益社団法人 日本教育学会

「日本教育学会」は、日本語教育に関する学術研究団体です。

掲載希望のあった求人情報をHPに掲載しています。

国内・海外の制限もなく、職種も大学教員から地域の嘱託関連までさまざまです。

NIHON MURA

過去の情報を遡ることもできるので、現在募集がなくても、どのような要件なのかを確認することが可能です。

求人情報だけでなく、オンライン採用説明会などの紹介も載っています。

日本語教師の集い

国・職種(常勤・非常勤・通訳…)での絞り込み検索が可能です。

また、日本語教師が参加する掲示板もあり、情報収集に活用することができます。

最後に

この記事では、

- 日本語教師の仕事内容

- 日本語教師のさまざまな活躍の場

- 日本語教師になるための方法とは?資格が必要なの?

- 日本語教師が国家資格になるって聞いたんだけど…

- 日本語教員試験・日本語教育能力検定試験…どれを受ければ良いの?

- 要注意!養成講座の選び方

- 独学で日本語教師を目指すためには?

- 日本語教師の求人情報の探し方

について、解説してきました。

この「日本語教育ナビ」では、国家資格「登録日本語教員」を含む日本語教師関連の情報のほか、日本語教育能力検定試験の過去問解説や、日本語教師として成長しつづけるための基礎講座・各種練習問題などを掲載しています。

ぜひ、ご活用ください。