「日本語教師が国家資格になる」

「この資格が関係あるのは、日本語学校のような法務省告示機関だけ」

といった間違った情報が溢れているので、なかなか正しく情報を整理するのが大変ですよね…!!

この記事では、情報の根拠となる一次情報を明確にして新制度の概要について解説しています。

2024年4月1日からの新制度の概要

- 「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けられるようになる。

- 認定を受けた教育機関は「認定日本語教育機関」となり、認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」を取得しなければならない。

- 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」に変更となり、認定日本語教育機関にならなければ、これまで通りの留学生の受け入れができなくなる。

よくある疑問点と答え

国家資格「登録日本語教員」とは?

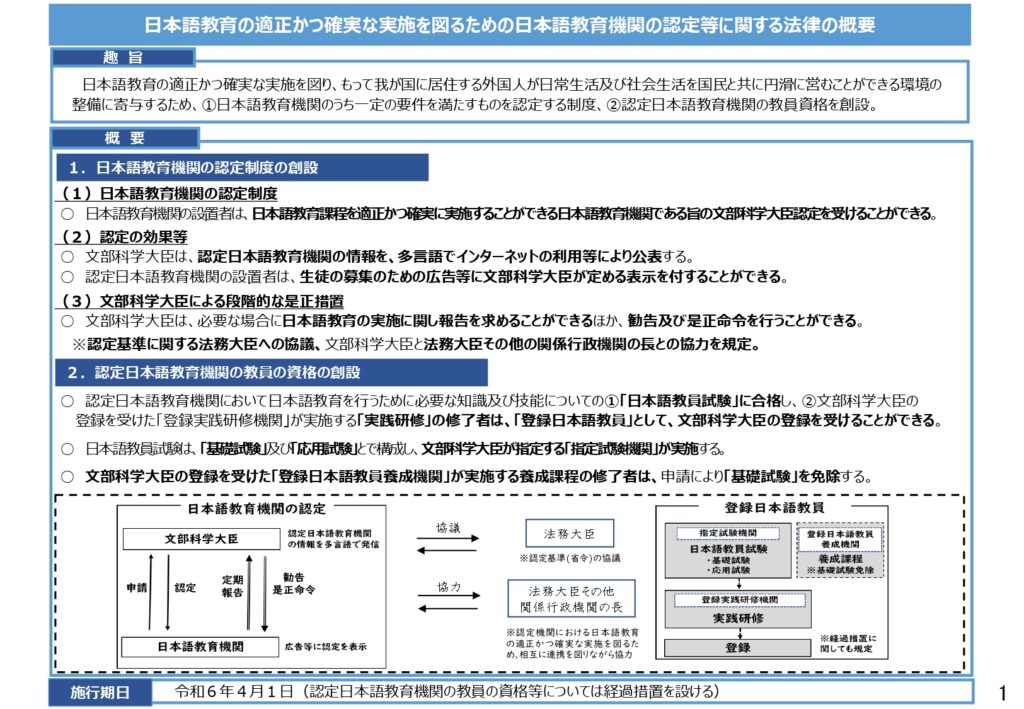

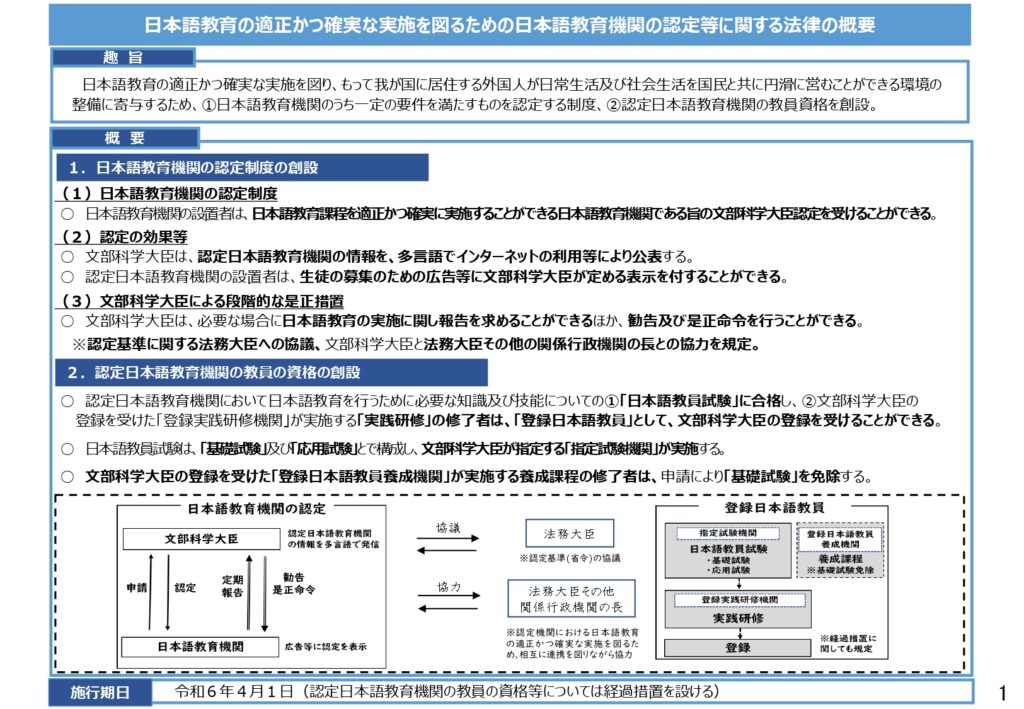

「日本語教育機関認定法」の正式名称は、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」と言います。

2023年5月26日に国会で成立しており、全文は以下から確認可能です。

概要は、文化庁のHPにある資料がわかりやすいので参考にしてみてください。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(概要)

この法律のポイントは、

- 日本語教育機関の認定制度の創設【認定日本語教育機関】

- 認定日本語教育機関の教員の資格の創設【登録日本語教員】

の2点です。

認定制度により【認定日本語教育機関】が創設され、認定日本語教育機関で日本語を教えるための資格として【登録日本語教員】が創設されていますね。

どちらも「創設」と明記されていることから

- 日本語教師が国家資格になる

- 日本語教師の国家資格化

が明確に間違いであることがわかります。

法律の条文どころか概要資料も確認していないネット記事が多いので、必ず一次資料を確認するようにしましょう。

↓続き

— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) February 11, 2024

最新の一次資料はhttps://t.co/8fFMSDWHX1

から確認しましょう。

「よくある質問集」から見ていくと、大枠を掴みやすいと思います。

Googleの検索結果がSEOのおもちゃになっているので、これから調べ始める方は、特に注意が必要です。#登録日本語教員

「認定日本語教育機関」とは?

日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。

e-GOV 法令検索

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)

第二章

第二条

認定日本語教育機関になることができるのは、

- 在留資格「留学」による学習者への教育課程

- 在留資格「就労」による学習者への教育課程

- 在留資格「生活」による学習者への教育課程

を実施している教育機関です。

(定義)

第二条 この省令において「留学のための課程」とは、第十六条第一項第一号に掲げるものを目的とする日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。

2 この省令において「就労のための課程」とは、第十六条第一項第二号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。

3 この省令において「生活のための課程」とは、第十六条第一項第三号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。

第十六条 認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。

一 主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校の専門課程(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。

二 主として我が国において就労する者に対し、就労に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。

三 我が国に居住する者に対し、日常生活に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前二号に掲げるものを除く。)を行うこと。

e-Gov 法令検索

認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)

第二条・第十六条

この認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、国家資格「登録日本語教員」の取得が必要です。

認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第十七条第一項の登録を受けた者でなければならない。

e-Gov 法令検索

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)

第二章

第七条

どのような場合に「登録日本語教員」の取得が必要なのか?

認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、国家資格「登録日本語教員」を取得しなければなりません。

逆に考えると…

働いている教育機関・働きたい教育機関が認定を受ける予定がないのであれば、「登録日本語教員」の取得は必須ではないということです。

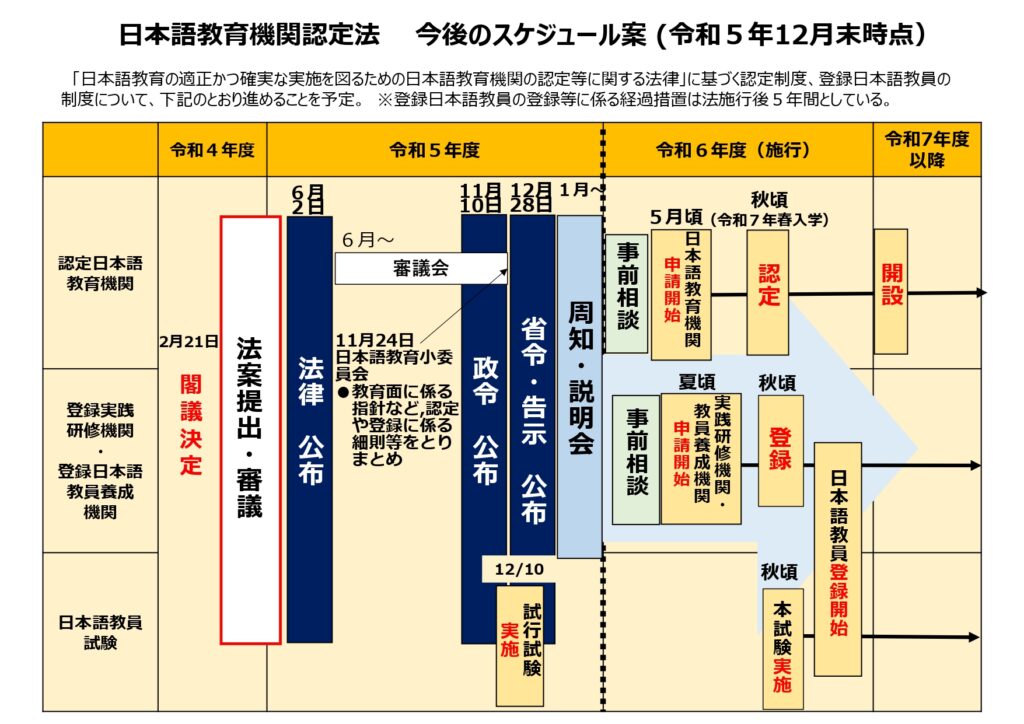

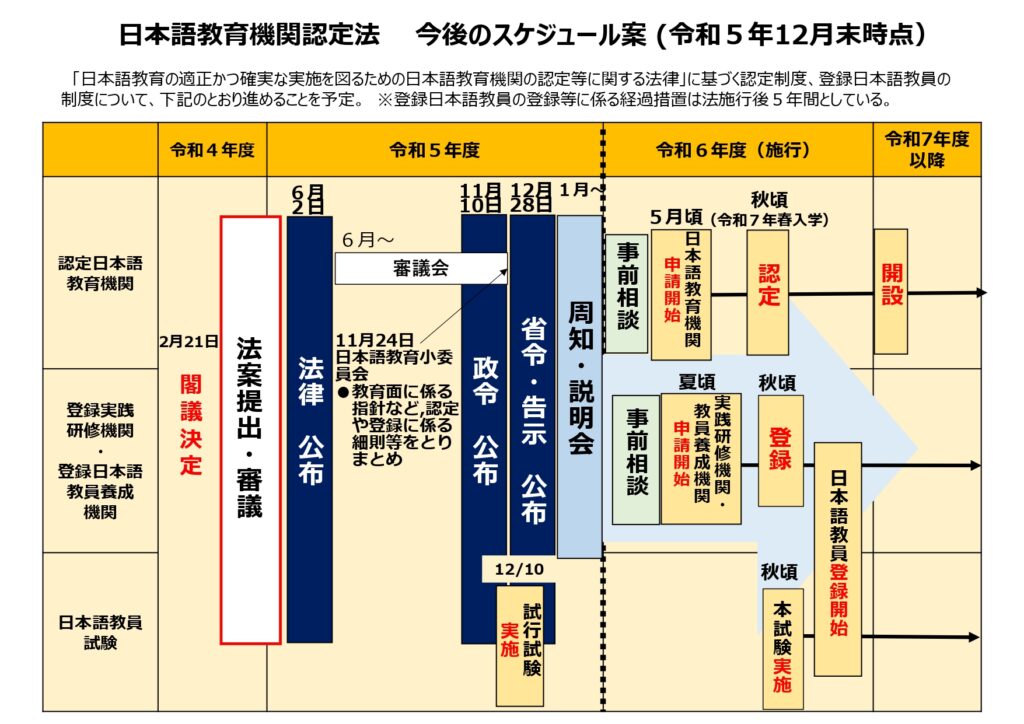

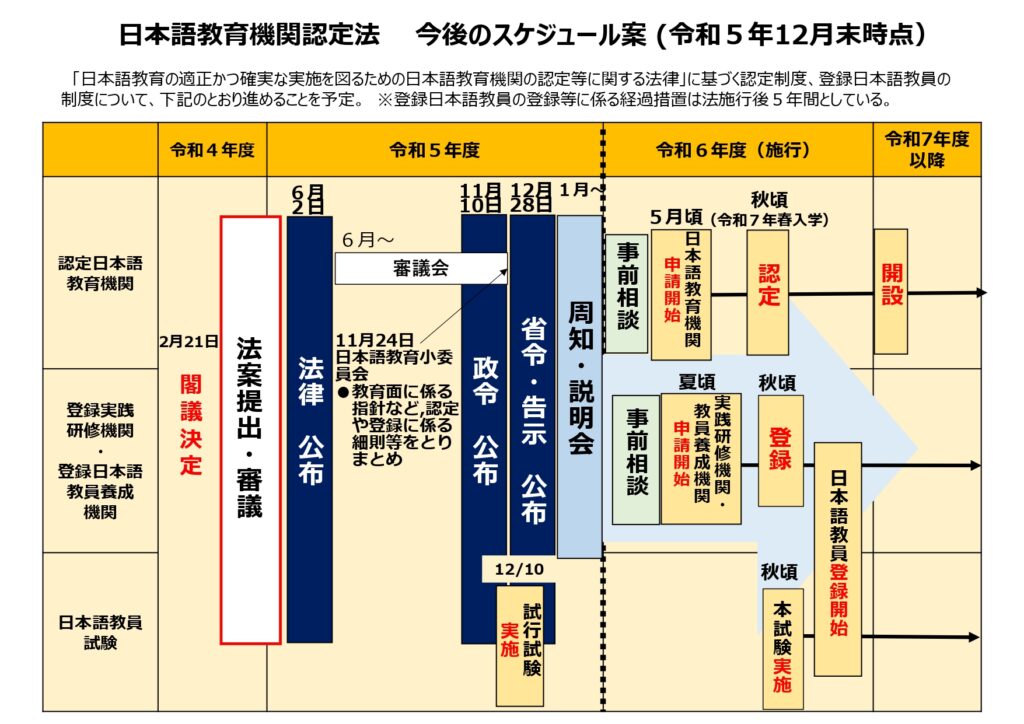

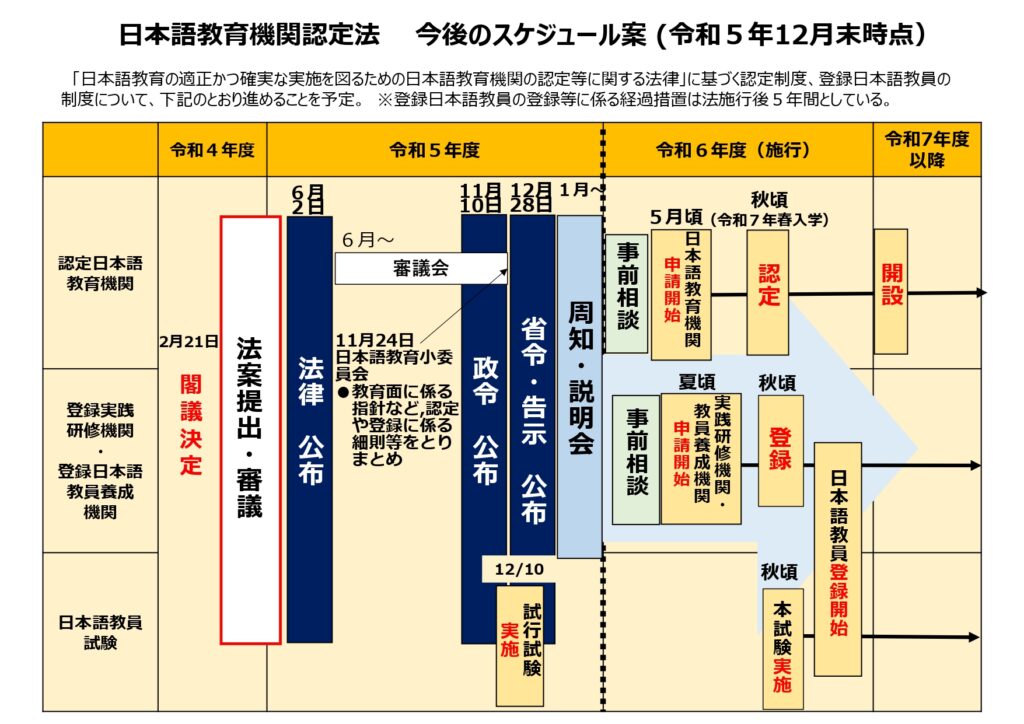

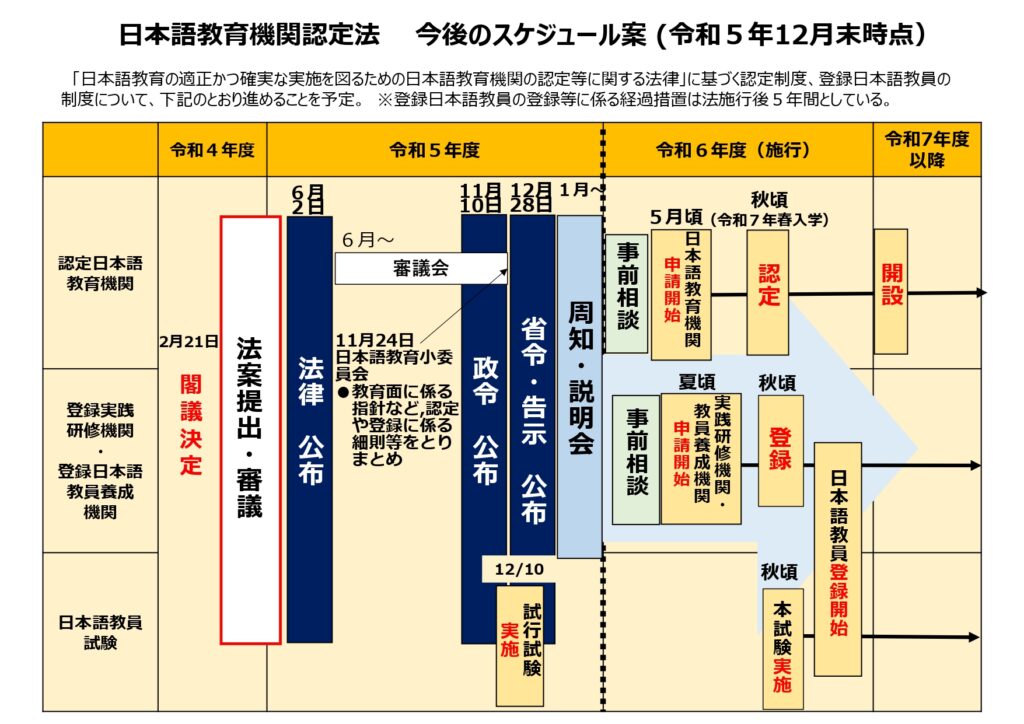

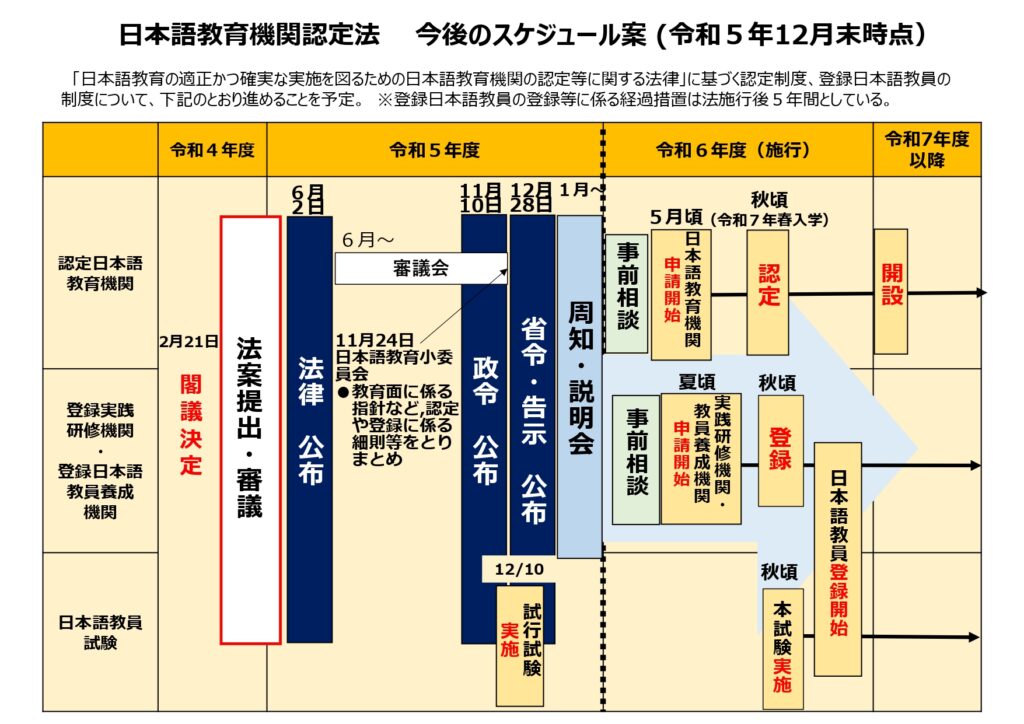

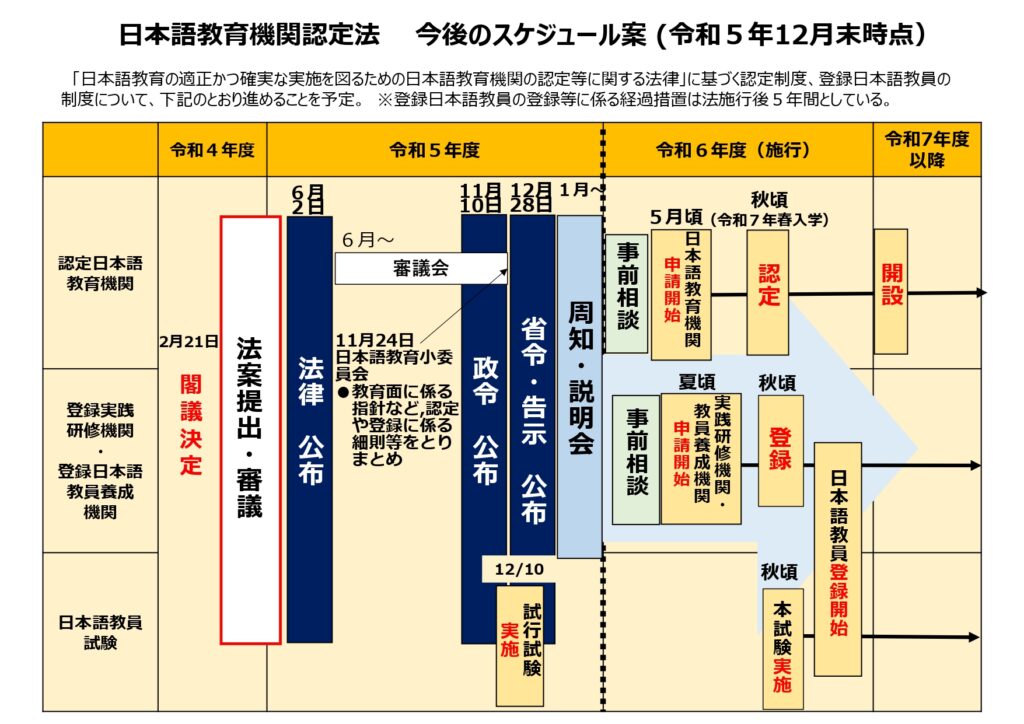

日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案(令和5年12月末時点)

認定を受けるための申請開始は【2024(令和6)年5月頃】・認定を受けた教育機関の公開は【2024(令和6)年秋頃】が予定されています。

ただし、認定を受けたい教育機関が一斉にこのタイミングで申請を行うわけではありません。

法施行から5年間【2029(令和11)年3月31日】までは経過措置が適用されるため、順次申請→認定が行われていきます。

この経過措置の期間内については、認定日本語教育機関であっても、「登録日本語教員」を取得しない状態で日本語を教えることが可能です。

(認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)

第二条 令和十一年三月三十一日までの間における第七条及び第十四条第二項の規定の適用については、第七条中「受けた者」とあるのは「受けた者又はこれに準ずるものとして文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」と、同項第二号中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第七条の文部科学省令で定める資格又は実務経験を有する者」とする。

e-Gov 法令検索

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)

附則抄

第二条

「働いている教育機関・働きたい教育機関が、認定日本語教育機関になるか?」が資格取得を考えるときのポイントなのですが、認定を受けるかは、どのような教育課程を設置しているかによって強制度が違います。

認定日本語教育機関になることができるのは、

- 在留資格「留学」による学習者への教育課程

- 在留資格「就労」による学習者への教育課程

- 在留資格「生活」による学習者への教育課程

を実施している教育機関です。

この中で「留学」に関わる教育課程だけは、この教育課程を廃止する予定がない限り、認定日本語教育機関に移行しなければなりません。

それは、日本語教育機関認定法の施行と同タイミングで、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)が改正されるからです。

2024(令和6)年3月31日までの旧制度では、在留資格「留学」による留学生を受け入れることができるのは、法務省から認定を受けた「法務省告示機関」でした。

2024年(令和6)年4月1日からの新制度では、この役割が「認定日本語教育機関」に変更です。

現行の法務省告示機関は、認定を受けないまま経過措置の期間が過ぎてしまうと、これまで通りの留学生の受け入れができなくなってしまいます。

そのため、「留学」に関わる教育課程を運営している場合は、基本的に認定日本語教育機関に移行していくはずです。

一方、「就労」「生活」に関わる教育課程の場合は、認定を受けることにそこまでの強制度はありません。

Q4. 認定されるとどうなりますか。

文化庁

A 認定基準等を満たす日本語教育機関は、一定の質が担保されたものとして文部科学大臣が認定するとともに、文部科学省の情報サイトにおいて多言語で情報発信し、また、文部科学大臣が定める表示を広告等に付すことができるようになります。これにより、これまで様々な主体により、様々な形態で実施されてきた日本語教育機関について、外国人本人や企業等が選択するに当たって、正確かつ必要な情報を得られることとなります。また、各教育機関から提供される日本語教育の水準を正確に確認することが可能となり、一定の質が担保され、かつ学習者の状況に合った適切な日本語教育機関を選択することが可能となります。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

などのメリットをその教育機関がどこまで感じるか次第です。

国家資格「登録日本語教員」を取得するには?

日本語教員試験(日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。)に合格し、かつ、実践研修(認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下この章において同じ。)を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができる。

e-Gov 法令検索

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)

第三章

第一節

第十七条

登録日本語教員は、

- 現役の日本語教師であったり…

- 現行の420時間養成課程を修了していたり…

- 日本語教育能力検定試験に合格していたり…

すれば自動でなれる…というものではありません。

基礎試験+応用試験

という3つステップをクリアしなければなりません。

「○○の条件であれば、試験の一部を免除」「●●の条件であれば、実践研修を免除」といった様々な資格取得ルートがあるのですが、これらについては以下で解説していきます。

旧制度では、日本語教師になるのにどのような資格が必要か?

2024(令和6)年3月31日までの旧制度での資格要件についても、確認しておきましょう。

旧制度では、在留資格「留学」による留学生の受け入れができる「法務省告示機関」にのみ資格要件が設定されています。

法務省告示機関で日本語を教えるには?

法務省告示機関で日本語を教えるためには、

- 大学で日本語教育を専攻する

- 日本語教育能力検定試験に合格する

- 「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

のいずれかの要件をクリアしなければなりません。

法務省告示機関は、

を満たすことが求められているからです。

「日本語教育機関の告示基準」には、教員について以下の記載があります。

十三 全ての教員が、次のいずれかに該当する者であること。

出入国在留管理庁

イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に

関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学

院の課程を修了した者

ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、

当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

ハ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者

ニ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを

420単位時間以上受講し、これを修了した者

ホ その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

日本語教育機関の告示基準

大きくは、

- 大学で日本語教育を専攻する

- 日本語教育能力検定試験に合格する

- 「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

の3つですね。

それぞれについて、簡単に解説していきます。

① 大学で日本語教育を専攻する

大学・大学院で日本語教育に関する規定単位を取得することで、卒業時点で要件を満たすことができます。

時間とお金はかかるのですが、基礎知識を学ぶには、1番確実性の高いルートです。

日本語教師養成課程を実施している大学の一覧は、文化庁のHPで確認できます。

② 日本語教育能力検定試験に合格する

日本語教育能力検定試験は、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が実施している検定試験です。

受験資格が設けられていないため、誰でも受験できます。

過去試験では、

| ① 応募者数 | ② 受験者数 | ③ 合格者数 | ③/② 合格率 | |

| 2023(令和5)年度試験 | 10,170 | 8,211 | 2,542 | 31.0% |

| 2022(令和4)年度試験 | 8,785 | 7,076 | 2,182 | 30.8% |

| 2021(令和3)年度試験 | 10,216 | 8,301 | 2,465 | 29.7% |

| 2020(令和2)年度試験 | 11,316 | 9,084 | 2,613 | 28.8% |

| 2019(令和元)年度試験 | 11,699 | 9,426 | 2,659 | 28.2% |

となっており、難易度は高めです。

日本語教育能力検定試験については、以下で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

③ 学士以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

大学に通うほどのお金と時間はないが、独学で日本語教育能力検定試験に合格するのは自信がない…というときの有効な選択肢です。

何より、模擬授業ができるのが良いですね。

「日本語教育能力検定試験に合格したが、実際の授業をどう進めていけば良いかわからない」というよくある問題をクリアすることができます。

注意するのは、「文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する」だけではなく、「学士以上の学位(=4年制大学の卒業)」が必要であることです。

最終学歴が4年制大学でない方が法務省告示機関で日本語教師になるためには、

大学で日本語教育を専攻する- 日本語教育能力検定試験に合格する

「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

が最短ルートだと言えます。

法務省告示機関以外で日本語を教えるには?

法務省告示機関以外で日本語を教えるのに、資格は特に必要ありません。

- 会社で外国人の同僚に日本語を教える。

- オンラインで日本語の個人レッスンを行う。

などの場合、どこかに届けなくても良いので、極端な話「私は、今日から日本語教師!」とすることもできます。

しかし、

というわけではありません。

資格の要否に関係なく、

を身につけていく必要があります。

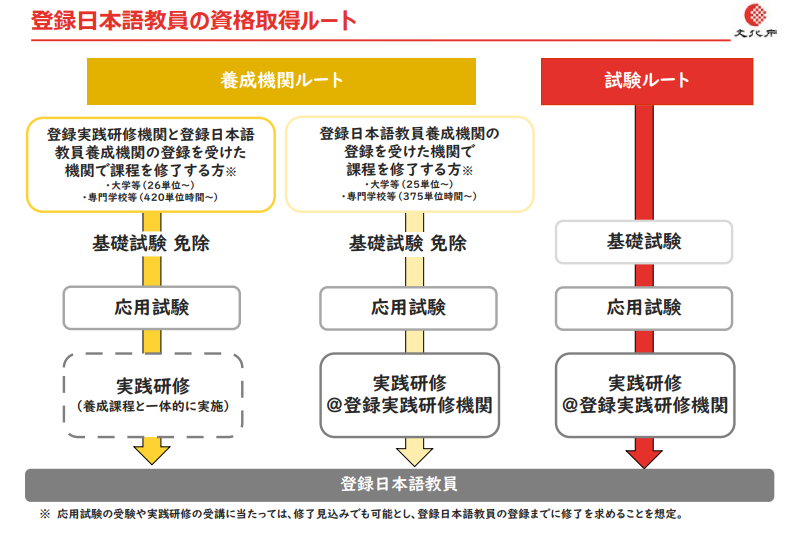

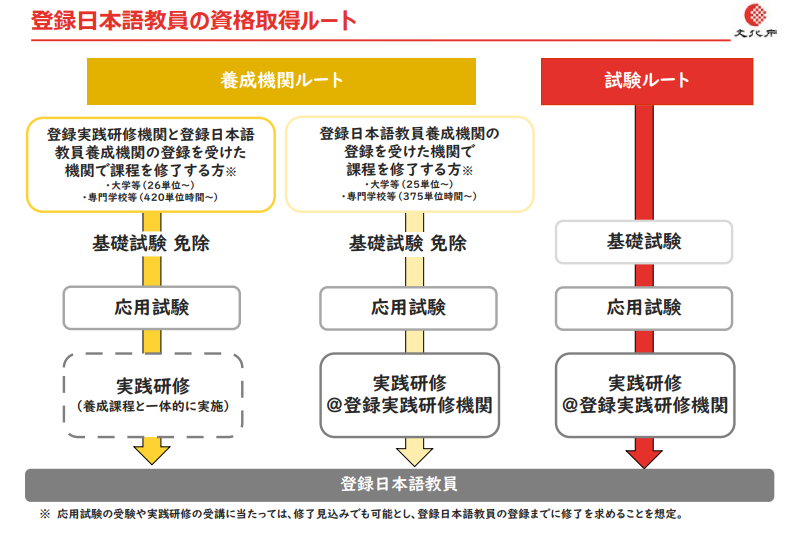

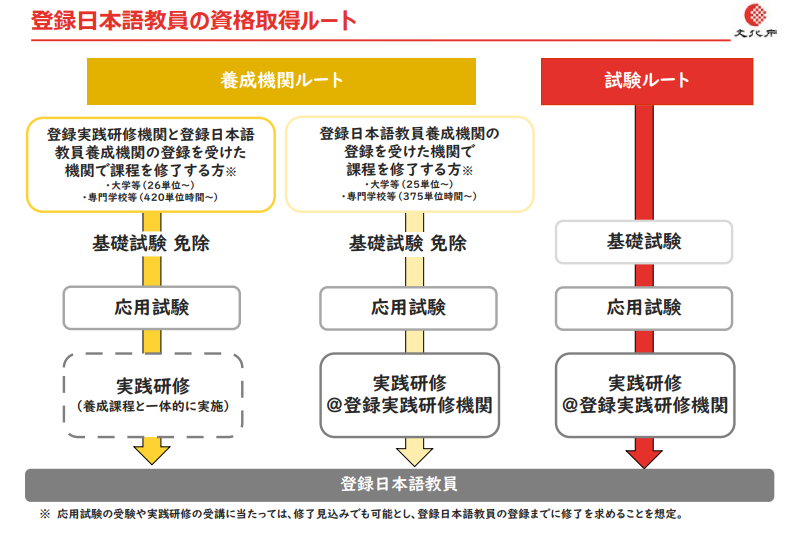

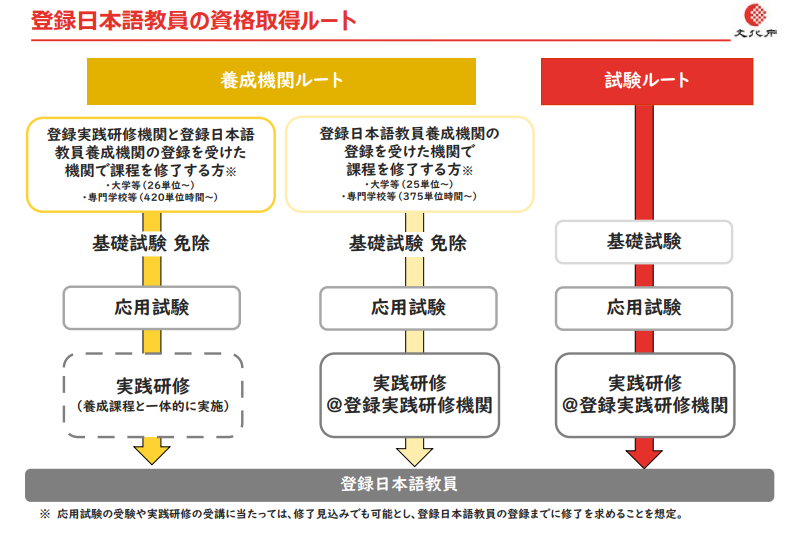

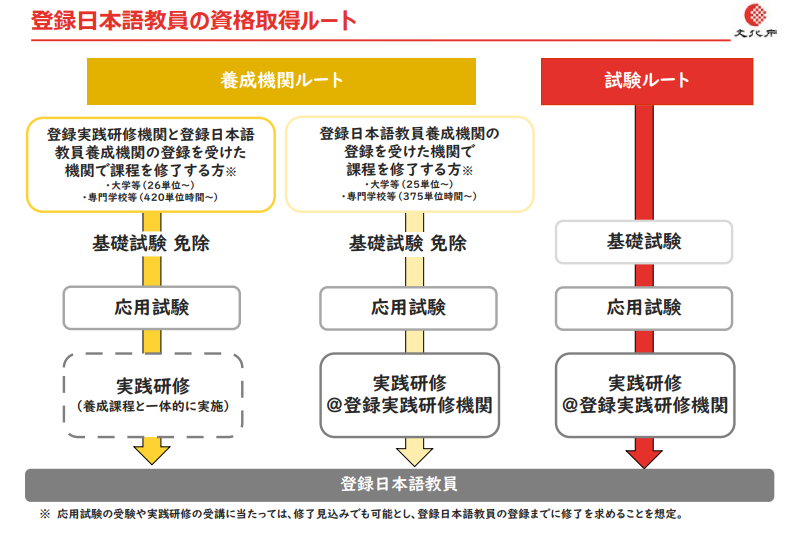

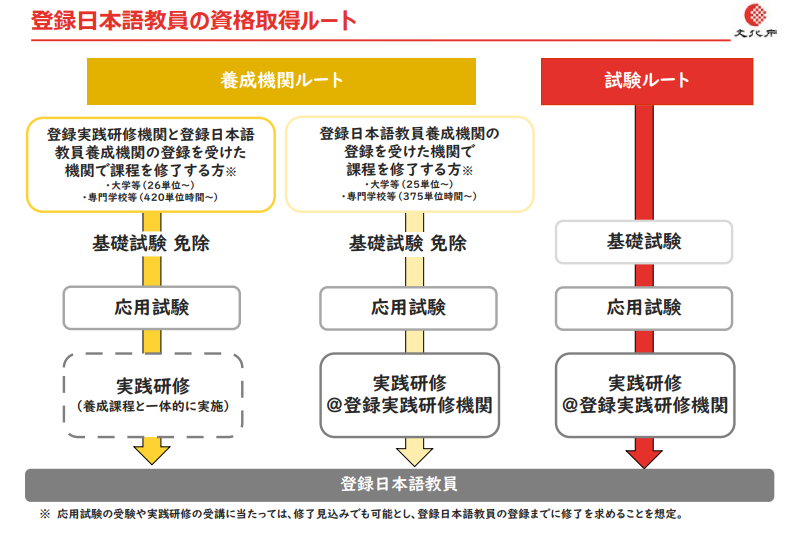

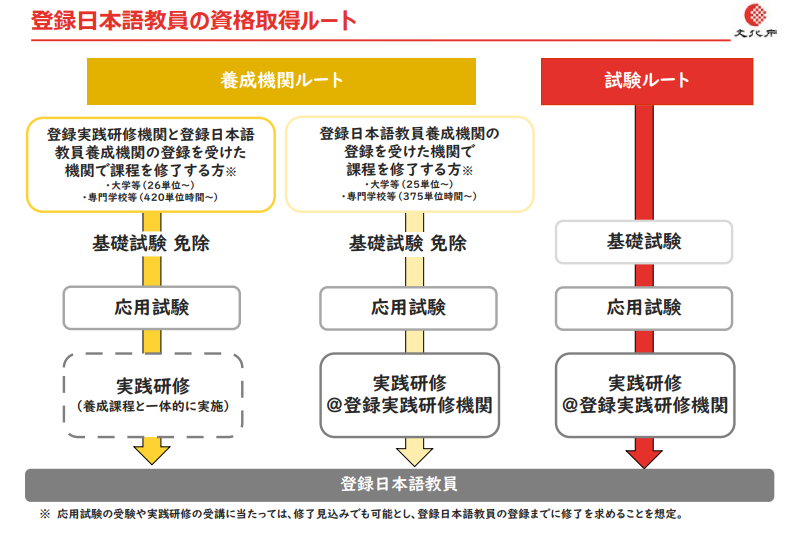

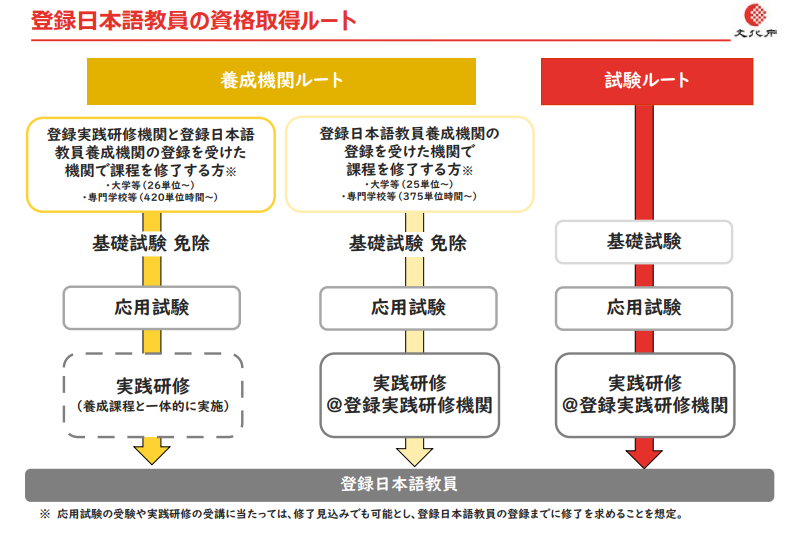

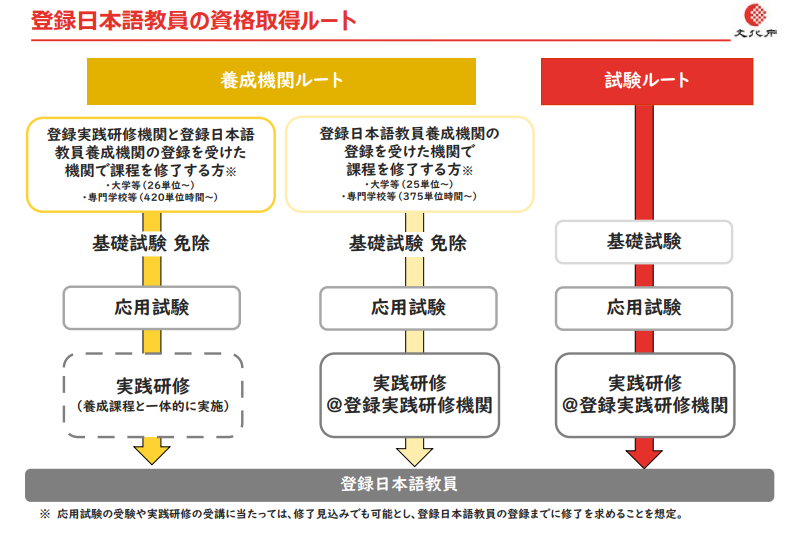

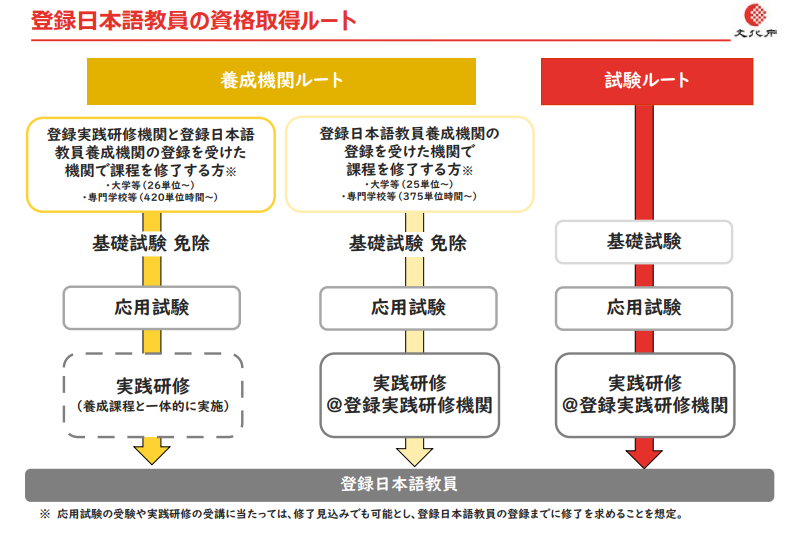

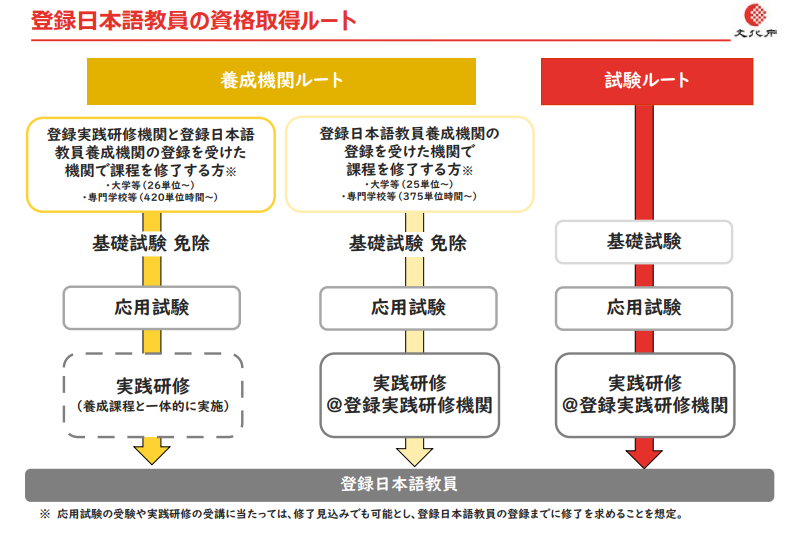

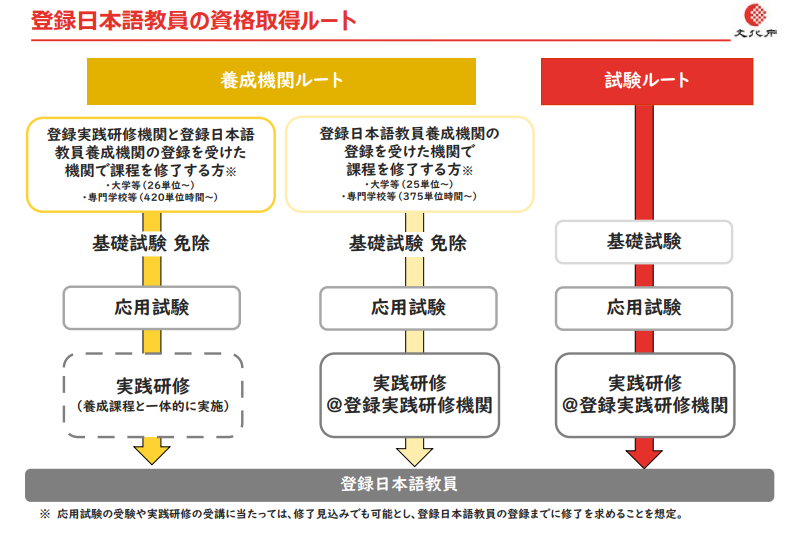

【現職以外】登録日本語教員の資格取得ルート

現職要件を満たさない場合の2つの資格取得ルート

登録日本語教員の登録申請の手引き

「現職」とは、

のことです。

ざっくり表現すると、「該当期間内に、法務省告示機関またはそれに準ずる機関で1年以上日本語教員をしていたか?」という内容ですね。

これは、常勤か非常勤かは関係なく、平均週1回以上の頻度という見解が提示されています。

Q158. 経過措置の要件のうち、現職者の要件である「1年以上日本語教育課程

文化庁

を担当した経験」とは1年のうちにどの程度勤務した実績が必要ですか。

A 「1年以上日本語教育課程を担当した経験」については、要件を満たす日本語教育

機関において1年以上の雇用期間がある場合でも、平均して週1回以上授業を担

当していたものが該当します。ただし、主任教員として日本語教育課程の編成や管

理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当してい

なかった場合でも経験に含めることができます。これに該当することについては、雇

用主が在職証明書により責任を持って証明いただきます。なお、複数の日本語教育

機関での経験を合計して1年以上となる場合でも要件を満たします。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

- 未経験から日本語教師を目指す場合

- 日本語教師としてのキャリアが海外やオンラインのみの場合

などは、2つのルートのいずれかを選択する必要があります。

現職でなく、登録日本語教員養成機関での課程を修了しない場合

登録日本語教員の登録申請の手引き

1番右の「試験ルート」が該当します。

このルートでは免除される箇所がないので、

というステップで登録日本語教員の取得を目指していくことになります。

これが基本パターンで、そのほかのルートでは「どのステップの知識・スキルが身についていると見なされるか?」によって免除される箇所が出てきます。

現職でなく、登録実践研修機関でもある登録日本語教員養成機関で養成課程を修了する場合

登録日本語教員の登録申請の手引き

1番左の「養成機関ルート」が該当します。

「登録日本語教員養成機関」とは、

「登録実践研修機関」とは、

のことです。

養成機関によっては、

- 登録日本語教員養成機関だけ

- 登録実践研修期間だけ

- 登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関を兼ねている

の3パターンがあります。

このルートの場合、③のパターンなので

養成課程の中で該当内容を学ぶため、免除

養成課程の中で実施

というステップです。

- 養成課程のカリキュラムの中で該当内容を学ぶことから、日本語教員試験の「基礎試験」が免除

- 「実践研修」は、養成課程のカリキュラム内で実施

されることがわかります。

現職でなく、登録実践研修機関でない登録日本語教員養成機関で養成課程を修了する場合

登録日本語教員の登録申請の手引き

真ん中の「養成機関ルート」が該当します。

このルートでは、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関を兼ねていないので、実践研修は養成課程とは別の機関で実施しなければなりません。

このルートの場合、

養成課程の中で該当内容を学ぶため、免除

養成課程の中で実施できないため、試験ルートと同様

というステップです。

- 養成課程のカリキュラムの中で該当内容を学ぶことから、日本語教員試験の「基礎試験」が免除

- 「実践研修」は、養成課程のカリキュラム内で実施できないので、別の機関で実施

ですね。

1番左の養成機関ルートでは

- 大学等(26単位~)

- 専門学校等(420単位時間~)

真ん中の養成機関ルートでは

- 大学等(25単位~)

- 専門学校等(375単位時間~)

となっていますが、これは「実践研修」の差分です。

「実践研修」自体は必須であり、それを養成講座内で実施できるかに違いがあります。

現職でない方が登録日本語教員の取得を目指す際の各ルートについては、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

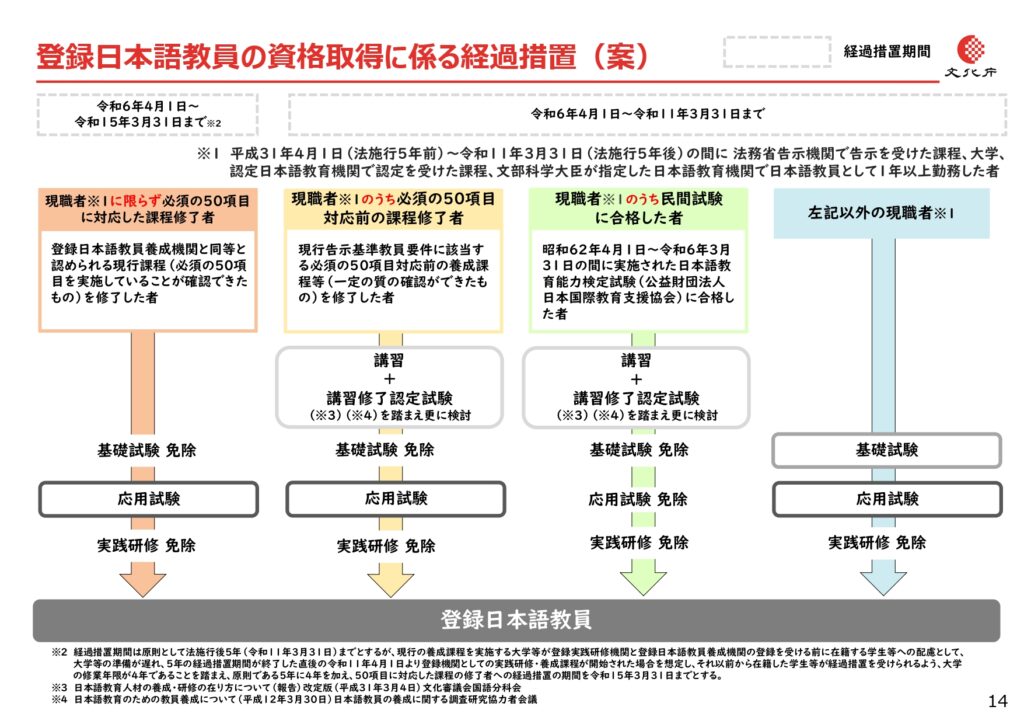

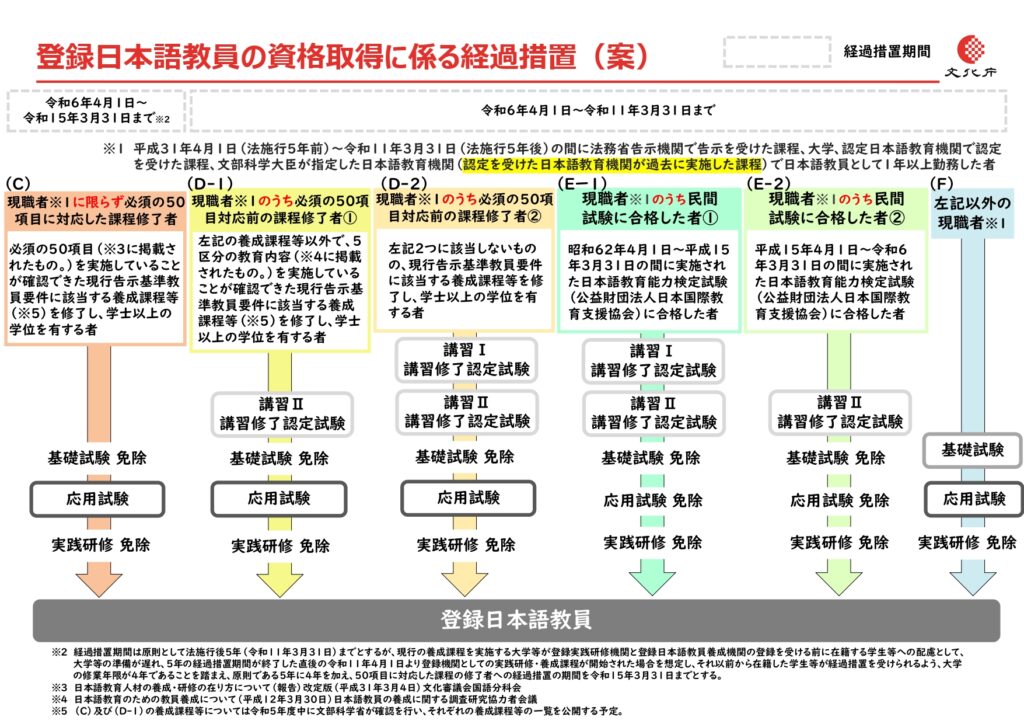

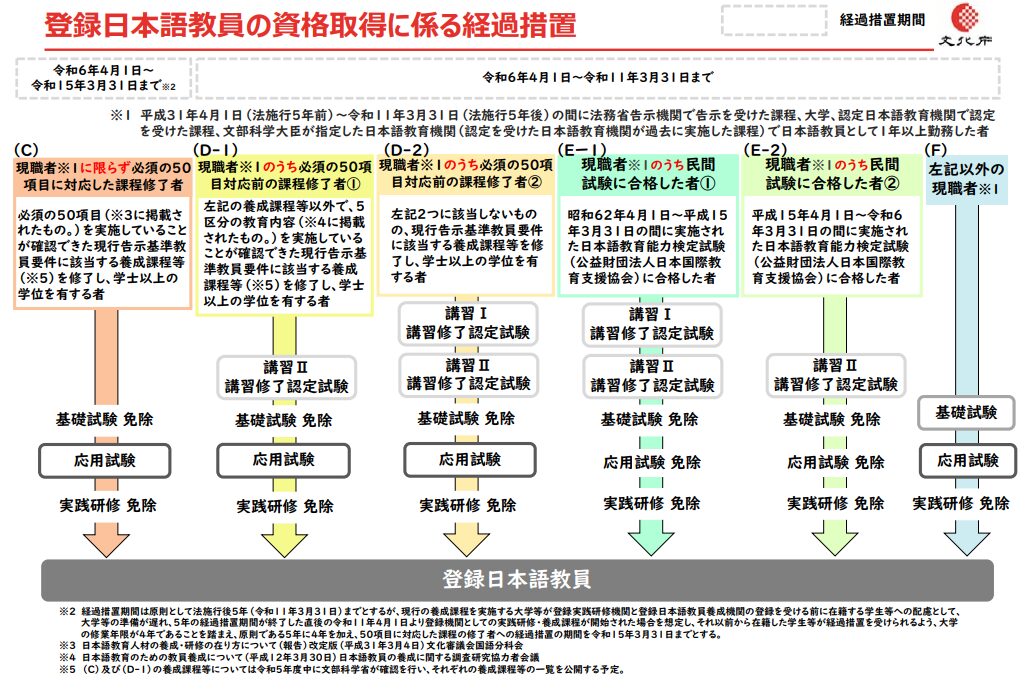

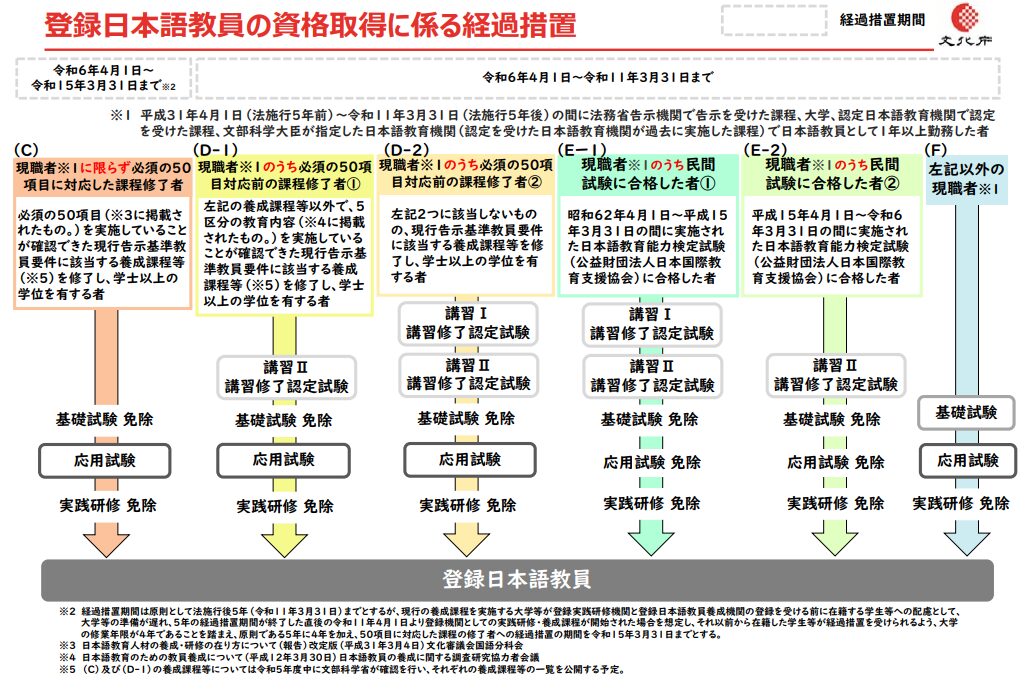

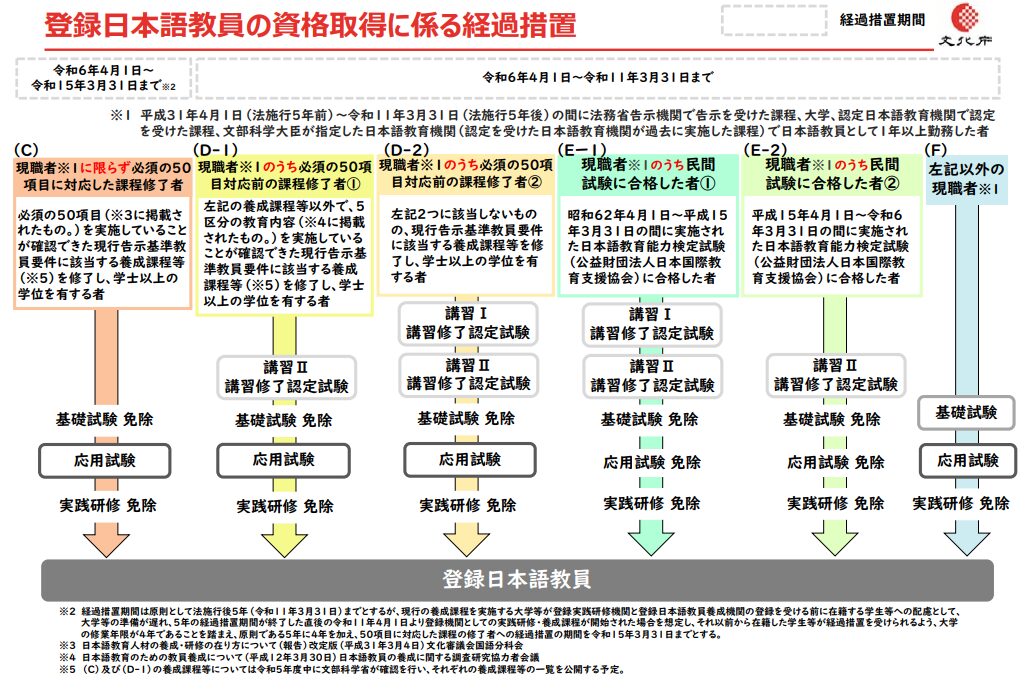

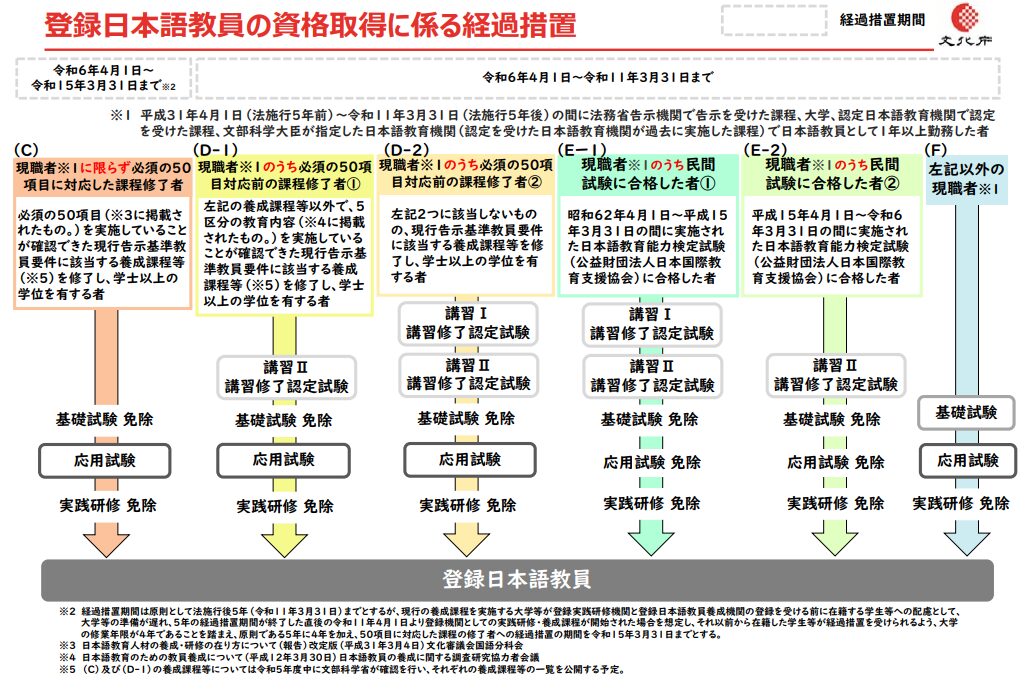

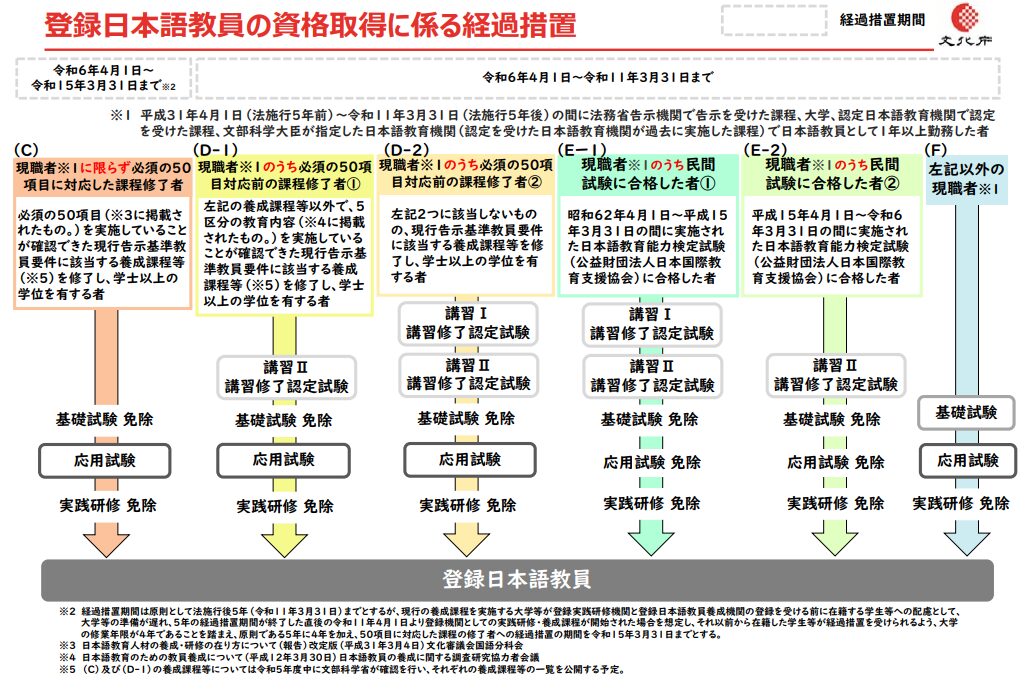

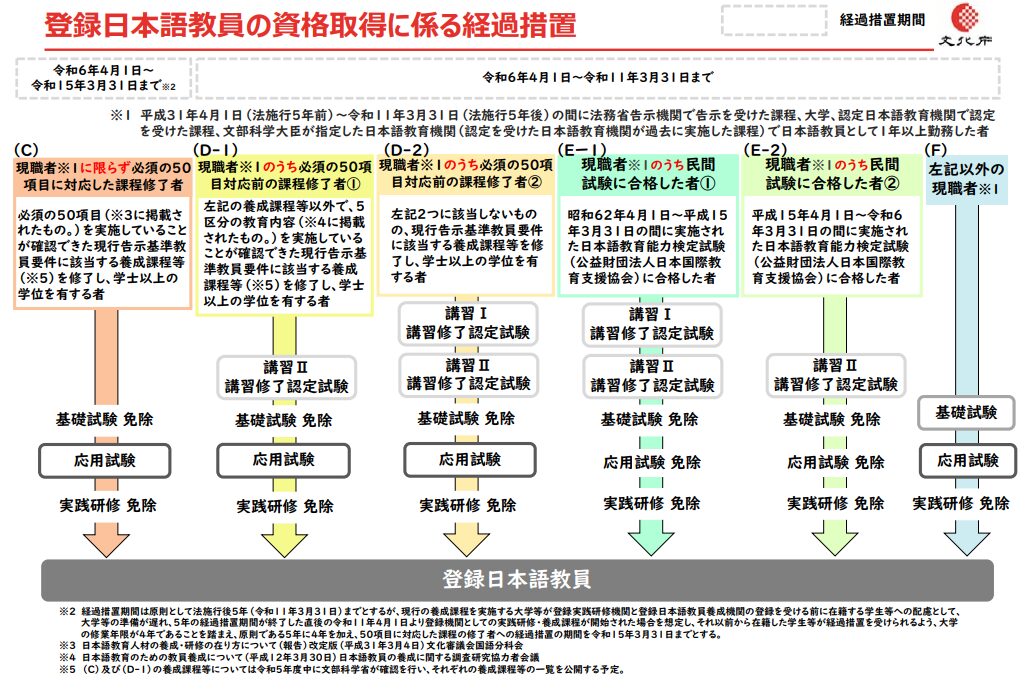

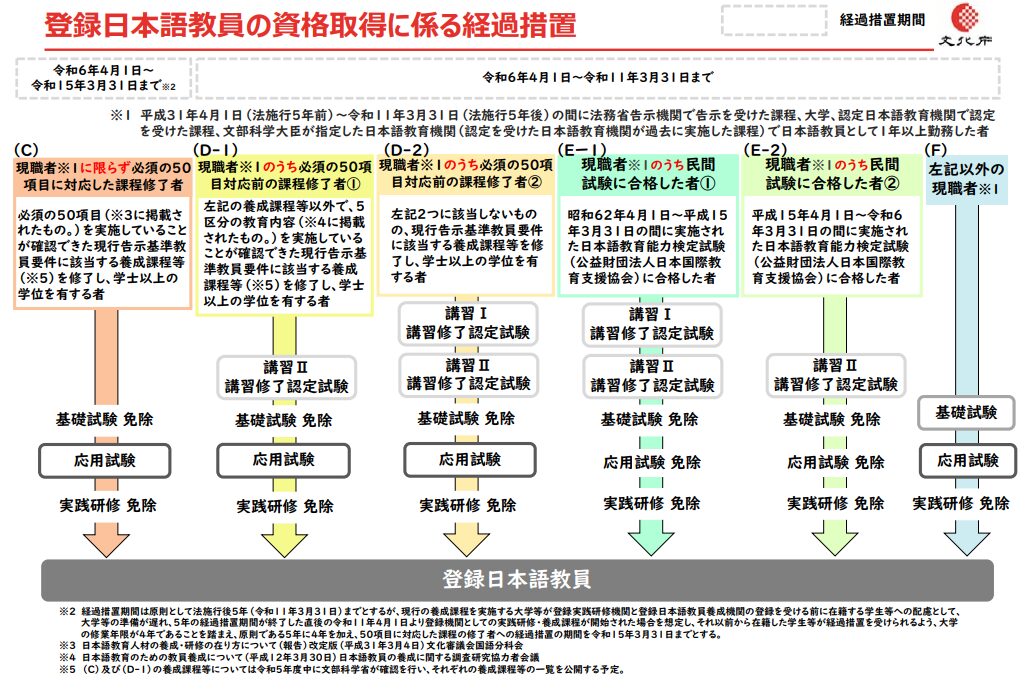

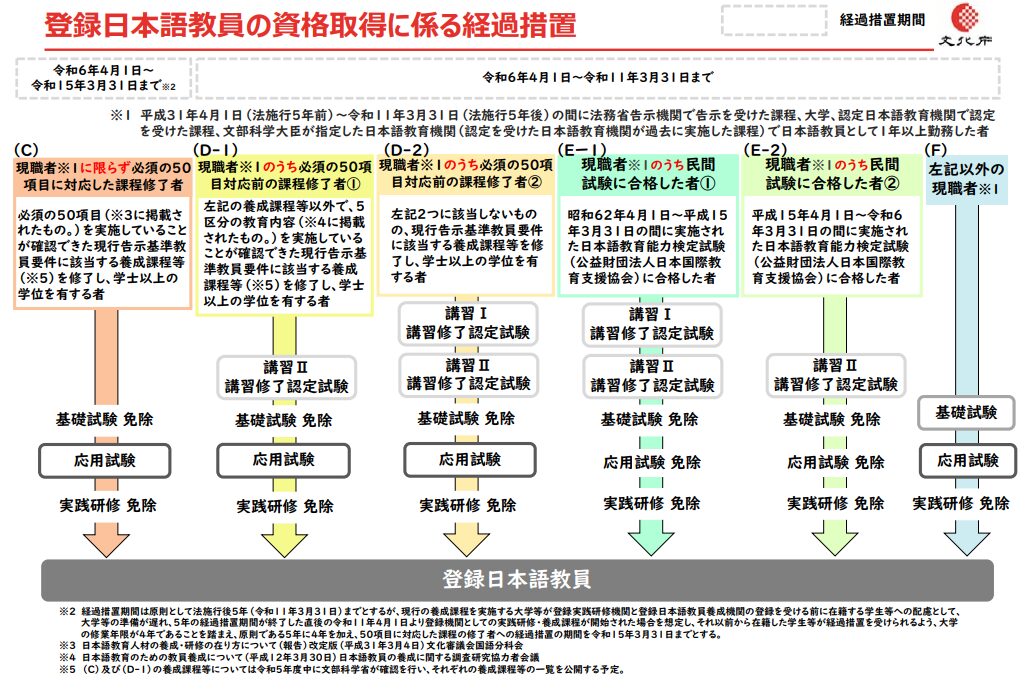

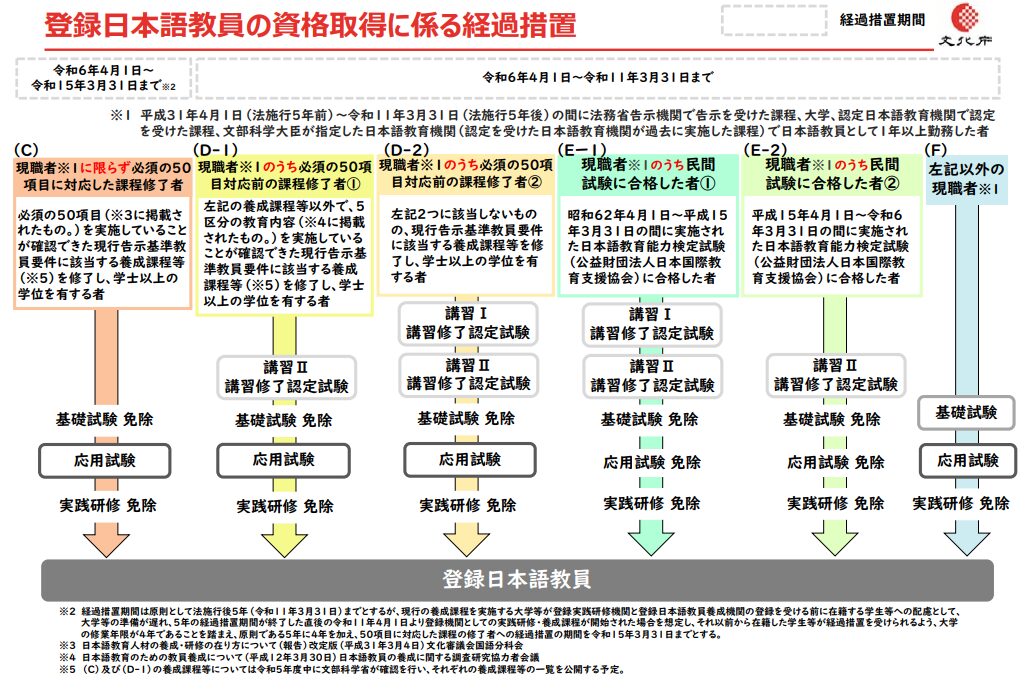

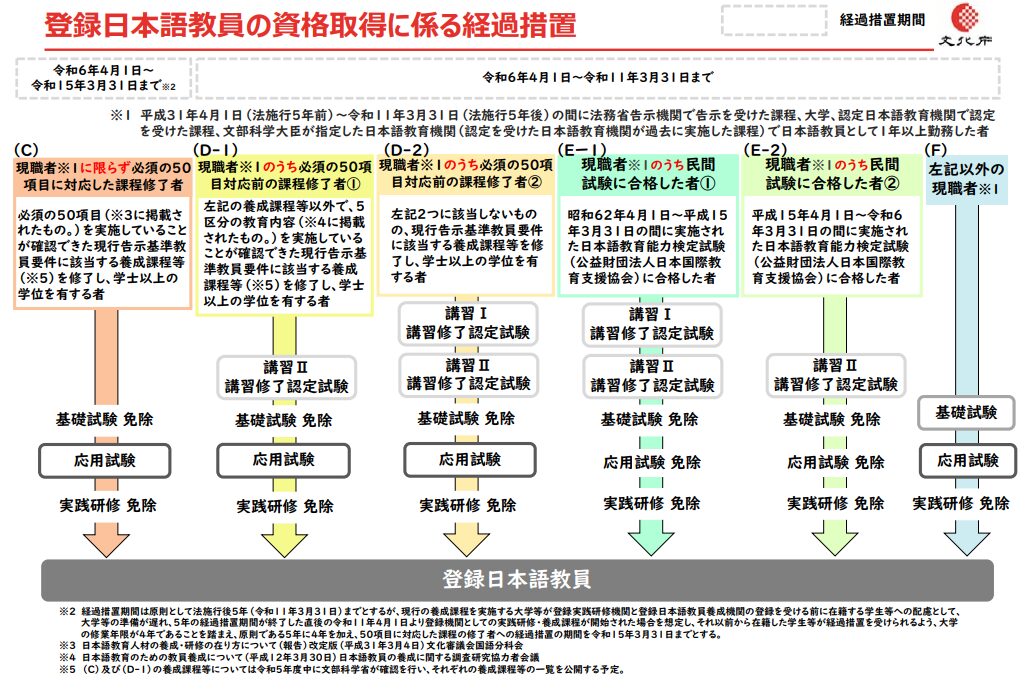

【現職】登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

【Cルート】

現職者に限らず、必須の50項目に対応した課程修了者(要・学士以上の学位)

登録日本語教員の登録申請の手引き

まずは、Cルートです。

このルートは、「現職者に限らず」とあるように

の要件を満たしているかは関係ありません。

が対象になります。

受講した養成課程が「必須の50項目」に対応しているかがポイントですね。

「必須の50項目」とは、2019年(平成31年)3月4日に文化審議会国語分科会が提出した「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版」に記載されている「日本語教師【養成】における教育内容」の項目のことです。

上記リンクのP43に一覧があるので、1度確認してみてください。

過去の教育内容との差異を見るのであれば、令和5年2月に文化庁が提出した「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(仮称)の検討状況について」のP19の方がわかりやすいかもしれません。

このルートの場合、経過措置の期間内であれば、

養成課程の中で該当内容を学んでいるため、免除

養成課程の中で教育実習を行ったため、免除

となります。

必須の50項目に教育実習が含まれているので、

登録日本語教員の登録申請の手引き

の1番左の養成機関ルートと同等扱いですね。

リアルタイムで一次資料を追っていた場合には気をつけなければならないのですが、2023年11月2日に行われた第5回登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループの分より、これまでの資料になかった「学士以上の学位を有する者」という条件が追記されています。

過去資料の比較

旧制度において、「法務省告示機関」で日本語を教えるためには、

- 大学で日本語教育を専攻する

- 日本語教育能力検定試験に合格する

- 「学士」以上の学位があり、文化庁に認められた420時間以上の養成課程を修了する

のいずれかをクリアする必要がありましたね。

2023年11月2日以降の資料では、③の要件に近づけた修正が行われています。

【D-1・2ルート】

現職者のうち、必須の50項目対応前の課程修了者(要・学士以上の学位)

登録日本語教員の登録申請の手引き

次に、D-1・D-2のルートです。

これらのルートの対象となるのは、

ですね。

養成課程の内容によって、D-1・D-2のどちらになるかが異なります。

ここからは、「現職者のうち」なので

の要件を満たす必要があることにも注意しましょう。

Cルートを含めたD-1とD-2の要件の違いは、以下の通りです。

| C | 現在の教育内容である「必須の50項目」がカリキュラムに反映されている。 |

| D-1 | 「必須の50項目」は満たせていないものの、前身である「5区分の教育内容」はカリキュラムに反映されている。 |

| D-2 | 「必須の50項目」「5区分の教育内容」は満たしていないものの、現行告示基準教員要件はカリキュラムに反映されている。 |

「5区分の教育内容」とは、日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議における「新たな教育内容」のことです。

各資料の中では、「平成12年報告」と呼ばれることが多いので覚えておきましょう。

上記リンクのP13における

社会・文化・地域

言語と社会

言語と心理

言語と教育

言語

が該当します。

「Cにも・D-1にも該当しない養成課程を修了した最終学歴が4年制大学の現職者は、D-2ルート」となるのですが、修了した養成課程がどこに該当するかがわかりにくいですよね。

Q162. 自分が卒業した養成課程等が経過措置の適用に際し、どの場合に該当するのか、どのように確認をするのでしょうか。個人として行わなければならないことはどのようなことでしょうか。

文化庁

A 登録日本語教員の登録に係る経過措置におけるⅭ及びⅮ-1のルート(Q157 回答の手引きを参照)の対象となる養成課程等については、文化庁が確認を行い、その一覧を令和5年度末までに公開します。公開された一覧に含まれない養成課程等で告示基準の教員要件を満たすものを修了した現職教員の方は、Ⅾ-2のルートの対象となります。これらのルートの方は日本語教員試験の受験申し込みの際に養成課程等の修了証等を提出し、御自身が当該経過措置の対象であることを示していただくことになります。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

からわかるように、申請する側が「修了した養成課程だと、どのルートに該当するのか」を把握しなければなりません。

※5 (C)及び(D-1)の養成課程等については令和5年度中に文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開する予定。

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第5回)(令和5年11月2日)

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(案)

とあり、令和5年11月6日から、各日本語教員養成課程等に対して「必須の50項目に対応しているのか?」「平成12年報告に対応しているのか?」の確認申請が実施されました。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について

文部科学省による確認を経て

として一覧が公開されることになっています。

各日本語教員養成課程等からの申請が「2023(令和5)年11月6日~2024(令和6)年1月15日」・一覧の公開が「令和5年度中(~令和6年3月31日)」なので、養成課程が絡むルートの方は情報待ちですね。

このルートの場合、経過措置の期間内であれば、

「必須の50項目」の満たしていない分を埋めるための「講習+講習修了認定試験」を受講・合格することで、登録日本語教員養成機関での課程と同等の内容を修了したと見なされる

養成課程の中で該当内容を学んでいるため、免除

現職であり、教育実習で必要な能力は身についていると見なされるため、免除

となります。

D-1・D-2の違いは、受ける講習の量です。

講習はⅠ・Ⅱに分かれているのですが、D-1ルートであれば、「講習Ⅰ+講習Ⅰの講習修了認定試験」も免除されます。

講習の内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

また、先ほどのCルートと同様に、2023年11月2日に行われた第5回登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループの分より、これまでの資料になかった「学士以上の学位を有する者」という条件が追記されていることにも注意しましょう。

過去資料の比較

【E-1・2ルート】

現職者のうち、民間試験に合格した者

登録日本語教員の登録申請の手引き

次は、E-1・E-2のルートです。

ここに記載のある「民間試験」とは、公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が実施している「日本語教育能力検定試験」のことです。

「日本語教育能力検定試験」は、経過措置検討の対象に公募し、対象として選定されました。

昭和62年の第1回からずっと年1回実施されており、

がE-1・E-2のいずれかのルートに該当します。

ただし、

上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。

登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について

第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)

とあるように、全面的に内容が認められたわけではありません。

必須の50項目の満たしていない分を埋めるために、D-1・D-2ルートと同じく「講習+講習修了認定試験の合格」が必要になります。

他のルートと違うのは、足りない項目さえ埋まれば、日本語教員試験における

言語そのものや言語教育、世界や日本の社会と文化等、日本語教育を行うために必要

令和5年度日本語教員試験試行試験 実施概要(案)

となる3領域5区分15下位区分及び50項目の必須の教育内容に含まれる基礎的な

知識及び技能を有するかどうかを測定する試験とする。

119 回日本語教育小委員会(R5.6.28)

という「基礎試験」の内容と

出題範囲が複数の領域・区分にまたがる横断的な設問により、実際に日本語教育を行

令和5年度日本語教員試験試行試験 実施概要(案)

う際の現場対応や問題解決を行うことができる基礎的な知識及び技能を活用した問題

解決能力を測定する試験とする。

119 回日本語教育小委員会(R5.6.28)

という「応用試験」の内容を両方ともカバーできていることです。

これらルートの場合、経過措置の期間内であれば、

「必須の50項目」の満たしていない分を埋めるための「講習+講習修了認定試験」を受講・合格することで、登録日本語教員養成機関での課程と同等の内容を修了したと見なされる

検定試験の合格により、該当内容が身についていると見なされるため、免除

検定試験の合格により、該当内容が身についていると見なされるため、免除

現職であり、教育実習で必要な能力は身についていると見なされるため、免除

となります。

2023年8月21日の資料までは「受験・合格した年度に関係なく同ルート」だったのが、2023年11月2日の資料では「平成14年度試験までの合格者・平成15年度~令和5年度試験の合格者の2ルート」に分解されました。

過去資料の比較

日本語教育能力検定試験は、昭和62年から年1回実施されており、

| E-1 | 昭和62年4月1日~平成15年3月31日の間に実施 → 昭和62年度試験~平成14年度試験 |

| E-2 | 平成15年4月1日~令和6年3月31日の間に実施 → 平成15年度試験~令和5年度試験 |

が該当します。

この区切りには意味があって、

上記試験のうち、特に昭和 62 年度から平成 14 年度に実施されたものについては、出題範囲に 「日本語教育のための教員養成について」(平成 12 年3月 30 日日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)で示された 16 下位区分のうち、「⑥異文化コミュニケーションと社会」、「⑪異文化教育とコミュニケーション教育」、「⑫言語教育と情報」が含まれていないものと思われる。このため、経過措置対象者への講習及び講習修了認定試験の中で、これらの知識・技能を補うこと、又はこれらの知識・技能を有することを確認することが適当である。

登録日本語教員に係る経過措置の検討のための民間試験の選定結果について

第 120 回日本語教育小委員会(R5.7.25)

がベースになっています。

「講習+講習修了認定試験の合格」だけで登録日本語教員の資格を得ることができるのはE-1・E-2共通ですが、平成15年度試験~令和5年度試験の合格者であれば、さらに「講習Ⅰ・講習Ⅰの講習修了認定試験」も免除されます。

講習の内容については、以下の記事で解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

【Fルート】

現職者のうち、どの条件も満たしていない者

登録日本語教員の登録申請の手引き

C・D・Eのいずれにも該当しない場合は、Fのルートです。

このルートの場合、経過措置の期間内であれば、

現職であり、教育実習で必要な能力は身についていると見なされるため、免除

となります。

現職者が資格取得する際の経過措置については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

登録日本語教員の資格取得に必要な手数料

登録日本語教員の資格取得にかかる費用は、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令」にて定められています。

日本語教員試験の手数料

(日本語教員試験の手数料)

第三条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。

令和五年政令第三百二十七号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

Q160. 令和5年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している

文化庁

現職者ですが、日本語教員試験は基礎試験と応用試験が共に免除されるため、

講習を受講すれば登録が受けられますか。

A 登録日本語教員の登録を受けるためには、試験に合格する必要があります。このた

め、基礎試験と応用試験が両方免除される場合にも、試験に出願し、免除の判断を

受け、合格証書を取得する必要があります。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

文部科学大臣が行う実践研修の手数料

(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)

第四条 法第二十七条第二項の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。

令和五年政令第三百二十七号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

文部科学省での登録料

(登録日本語教員に係る登録等の手数料)

第二条 法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第十七条第一項の登録を受けようとする者 四千四百円

二 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者 二千五百円

令和五年政令第三百二十七号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

現職でない日本語教育能力検定試験合格者が「登録日本語教員」の資格を取得するためには?

「現職」とは、

のことです。

リアルタイムで一次情報を追っている段階では、

経過措置が終わる2029(令和11)年3月31日までに、現行の「法務省告示日本語教育機関」で1年間働けば「現職」になれるのでは…?

いや、その間に勤務先が「認定日本語教育機関」になったら、その時点で「登録日本語教員」の資格を持っていないといけないのか…?

という不安がありましたが、2023年12月28日に公開された「日本語教育機関認定法 よくある質問集」で解消されました。

Q109. 日本語教育機関の告示基準における日本語教育能力検定試験の取扱い

について、いつまでに試験を合格すれば教員として認められますか。A 日本語教育機関の告示基準における、公益財団法人日本国際教育支援協会が実

文化庁

施する日本語教育能力検定試験の取扱いについては、令和6年3月 31 日までに合

格した者に関し、法施行後5年間を予定している移行措置期間に存続する法務省

告示機関で勤務することが可能です。また、法施行後5年間は、新制度による認定

日本語教育機関においても経過措置として勤務が可能です。さらに、登録日本語教

員の登録に当たっても、現職者については試験や実践研修の免除の対象となります。

詳しくはQ157 の回答を確認してください。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

ポイントは、

ということです。

日本語教育能力検定試験に合格しているだけで現職要件に当てはまらない場合は、

登録日本語教員の登録申請の手引き

のいずれかのルートを通る必要があります。

一方、現職要件を満たしていれば、

登録日本語教員の登録申請の手引き

のE-1またはE-2ルートです。

「いつの試験だったか?」によって講習の量は違いますが、日本語教員試験における「基礎試験・応用試験」および「実践研修」が免除されて、「講習受講&講習修了認定試験の合格」だけで登録日本語教員の登録ができるようになります。

「必須の50項目」の満たしていない分を埋めるための「講習+講習修了認定試験」を受講・合格することで、登録日本語教員養成機関での課程と同等の内容を修了したと見なされる

検定試験の合格により、該当内容が身についていると見なされるため、免除

検定試験の合格により、該当内容が身についていると見なされるため、免除

現職であり、教育実習で必要な能力は身についていると見なされるため、免除

2023(令和5)年度試験までの日本語教育能力検定試験の合格者で「登録日本語教員」の資格取得を目指すのであれば、

のが良さそうですね。

平均週1回以上の頻度であれば良いので、非常勤勤務でもOKです。

Q158. 経過措置の要件のうち、現職者の要件である「1年以上日本語教育課程

文化庁

を担当した経験」とは1年のうちにどの程度勤務した実績が必要ですか。

A 「1年以上日本語教育課程を担当した経験」については、要件を満たす日本語教育

機関において1年以上の雇用期間がある場合でも、平均して週1回以上授業を担

当していたものが該当します。ただし、主任教員として日本語教育課程の編成や管

理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当してい

なかった場合でも経験に含めることができます。これに該当することについては、雇

用主が在職証明書により責任を持って証明いただきます。なお、複数の日本語教育

機関での経験を合計して1年以上となる場合でも要件を満たします。

日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年12月末時点)

日本語教育能力検定試験は、今後どうなるの?

2024(令和6)年度も、日本語教育能力検定試験は実施される

過去試験は、

| 2023(令和5)年度試験 | 2023年10月22日(日) ※ 第4日曜日 |

| 2022(令和4)年度試験 | 2022年10月23日(日) ※ 第4日曜日 |

| 2021(令和3)年度試験 | 2021年10月24日(日) ※ 第4日曜日 |

| 2020(令和2)年度試験 | 2020年10月25日(日) ※ 第4日曜日 |

| 2019(令和元)年度試験 | 2019年10月27日(日) ※ 第4日曜日 |

の実施です。

ただし、

- 在留資格「留学」による留学生の受け入れができるのが「法務省告示機関」から「認定日本語教育機関」へ変更。

↓

順次認定による切り替えが行われ、日本語教育能力検定試験の合格が資格要件の1つになっている「法務省告示機関」はなくなっていく。

- 「登録日本語教員」になるには、「日本語教員試験」の合格が必要

↓

現職者の経過措置要件に関わるのも、「2023(令和5)年度試験の合格」まで。

という状況のため、「日本語教師になるための資格として」の場合は、限りなく受験する意義がなくなっていくことが想定されます。

日本語教育能力検定試験については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

登録日本語教員関連の今後のスケジュール

「経過措置C・D-1ルートに関わる養成課程の確認」関連のスケジュール

2023(令和5)年11月6日~2024(令和6)年1月15日の期間で、各日本語教員養成課程が

のいずれに該当するかの申請が行われました。

文部科学省で確認後、一覧が公開されるのが2023(令和5)年度中です。

「認定日本語教育機関」関連のスケジュール

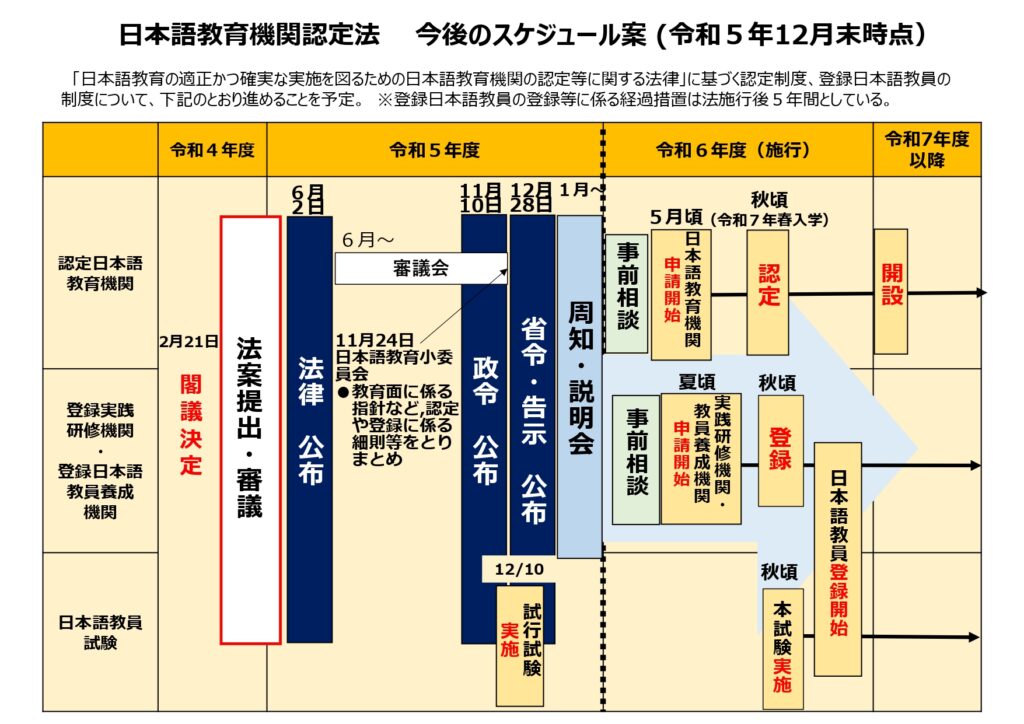

日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案(令和5年12月末時点)

認定を受けようとする教育機関に対しての説明会が、以下の日程で開催されています。

【留学のための課程を置く日本語教育機関の認定等について】

第1回:2024(令和6)年1月22日(月)10時

第2回:2024(令和6)年2月14日(水)13時

第3回:2024(令和6)年3月8日(金)13時

【就労のための課程又は生活のための課程を置く日本語教育機関の認定等について】

第1回:2024(令和6)年1月24日(水)13時

第2回:2024(令和6)年2月16日(金)10時

第3回:2024(令和6)年3月4日(月)13時

当日の資料は、こちらから確認可能です。

「登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関」関連のスケジュール

日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案(令和5年12月末時点)

登録を受けようとする教育機関に対しての説明会が、以下の日程で開催されています。

【登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録等について】

第1回:2024(令和6)年1月26日(金)13時

第2回:2024(令和6)年2月13日(火)10時

第3回:2024(令和6)年3月6日(水)13時

当日の資料は、こちらから確認可能です。

「日本語教員試験関連」のスケジュール

日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案(令和5年12月末時点)

試行試験の概要は、「令和5年度日本語教員試験試行試験 実施概要(案)」および「日本語教員試験試行試験 受験案内」から確認可能です。

本試験の日程については、2024(令和6)年2月22日実施の日本語教育小委員会の資料で公表されました。

日本語教員試験については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

資格取得のための登録申請方法

【令和5年12月28日公開版】

文化庁国語課

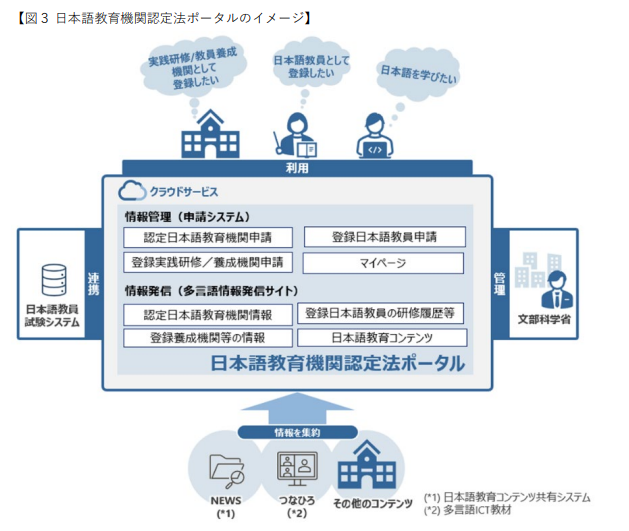

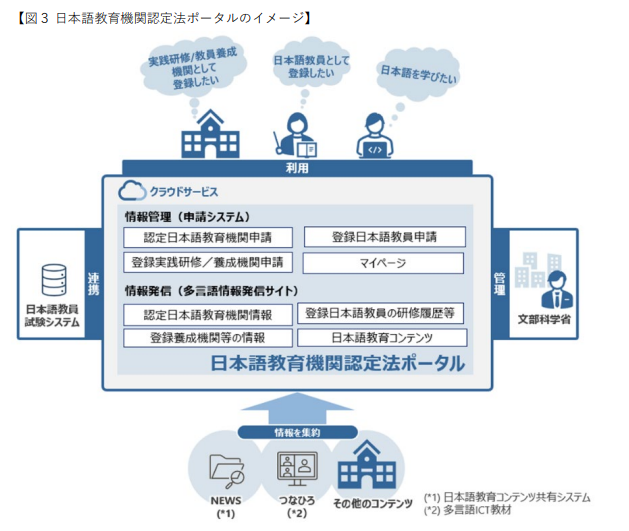

「登録日本語教員」の登録を行うには、「日本語教育機関認定法ポータル」のアカウントが必要です。

登録申請が行えるようになるのは、日本語教員試験の合格後ですが、情報が一元管理できるようになるので、まずはアカウントの作成を行いましょう。

各資格取得ルートにおける必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらも合わせてご確認ください。

最後に

- 国家資格「登録日本語教員」とは?

- 「認定日本語教育機関」とは?

- どのような場合に「登録日本語教員」の資格取得が必要なのか?

- 旧制度では、日本語教師になるのにどのような資格が必要か?

- 【現職以外】登録日本語教員の資格取得ルート

- 【現職】登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

- 登録日本語教員の資格取得に必要な手数料

- 検定試験合格者が資格取得するためには?

- 日本語教育能力検定試験は、今後どうなるのか?

- 現状わかっている今後のスケジュール

- 資格取得のための登録申請方法

について、解説してきました。

これ以外にも、一次情報をベースにした登録日本語教員の記事を多数掲載しています。

ぜひ、あわせてご確認ください。