令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題3A

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

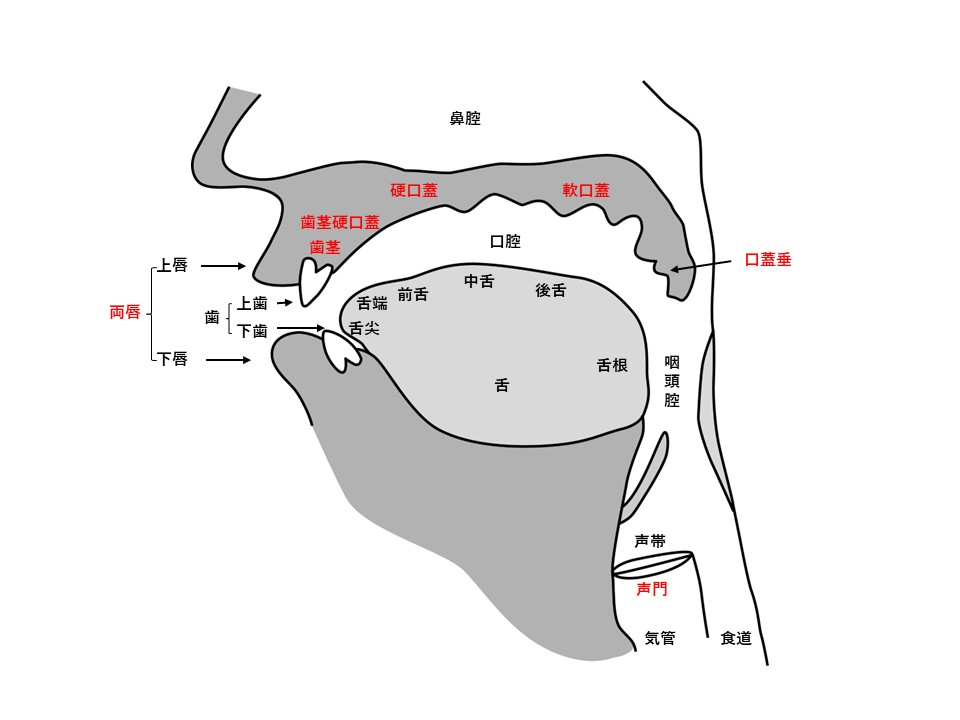

(1)子音の発音に関わる調音法

その答えになる理由

「規範的な…」というのは、共通語である東京方言のことです。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「タ」の子音 … [t] 無声歯茎破裂音

「ツ」の子音 … [ts] 無声歯茎破擦音

調音法が異なるので、1が正解です。

「ナ」の子音 … [n] 有声歯茎鼻音

「ヌ」の子音 … [n] 有声歯茎鼻音

同じ音声記号なので、調音法も「鼻音」で同じですね。

2は間違いです。

「ハ」の子音 … [h] 無声声門摩擦音

「フ」の子音 … [ɸ] 無声両唇摩擦音

調音法はどちらも「摩擦音」ですね。

3は間違いです。

「ラ」の子音 … [ɾ] 有声歯茎弾き音

「ル」の子音 … [ɾ] 有声歯茎弾き音

同じ音声記号なので、調音法も「弾き音」で同じですね。

4は間違いです。

(2)様々な調音点

その答えになる理由

選択肢を1つずつみていきましょう。

「カ」の子音 … [k] 無声軟口蓋破裂音

調音点が「軟口蓋」なので、1は間違いです。

「ナ」の子音 … [n] 有声歯茎鼻音

調音点が「歯茎」なので、2は間違いです。

「マ」の子音 … [m] 有声両唇鼻音

調音点が「両唇」なので、3が正解です。

「ラ」の子音 … [ɾ] 有声歯茎弾き音

調音点が「歯茎」なので、4は間違いです。

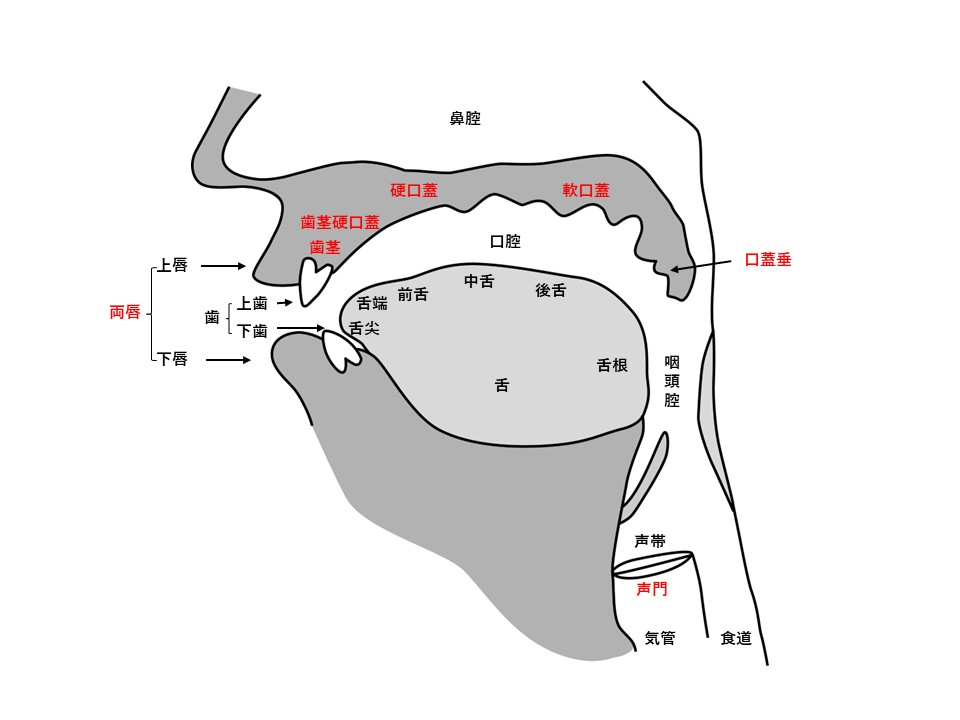

(3)舌の最高点の位置、口の開き具合

その答えになる理由

試験Ⅱ 問題3は、知識量だけでなく、瞬発力も大切です。

— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) October 12, 2023

母音は、↓を問題用紙に書いちゃいましょう。

本質的ではないのですが、正解は選べます。

子音は、図に頼らずに即答できるのがベストです。

問題を使って、慣れるようしていきましょう。https://t.co/0PJoBI0Sxi#日本語教育能力検定試験 pic.twitter.com/qRHKIflLMH

母音は、

① 円唇性(唇の丸め)

② 舌の前後位置

③ 舌の高さ

の3軸で分類することができます。

このうち、①の円唇性(唇の丸め)があるのは [o] のみなので、②③を図にすると↑のイメージです。

③の下の高さは、口の開きとして表現することもあります。

「イ~ア~ウ~」と発音してみてください。

舌の位置が低いと、口の開きが大きくなりますね。

逆に、舌の位置が高いと、口の開きが小さくなることがわかると思います。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

[i]

① 非円唇

② 前舌

③ 高母音(狭母音)

「イ」は、舌の前部が高く、口の開きが狭い母音ですね。

1が正解です。

[ɯ]

① 非円唇

② 後舌

③ 高母音(狭母音)

「ウ」は、舌の後部が高く、口の開きが狭い母音ですね。

前半○・後半×なので、2は間違いです。

[e]

① 非円唇

② 前舌

③ 中母音(半狭母音・半広母音)

「エ」は、舌の前部が高く、口の開きが広くも狭くもない母音ですね。

前半×・後半×なので、3は間違いです。

[o]

① 円唇

② 後舌

③ 中母音(半狭母音・半広母音)

「オ」は、舌の後部が高く、口の開きが広くも狭くもない母音ですね。

前半×・後半×なので、4は間違いです。

(4)半母音

解説 半母音

ヤ行の子音であれば、[j]→[i]

ワ行の子音であれば、[ɰ]→[ɯ]

のように、対応する狭母音の調音の状態からすぐに別の母音に動いていく調音法のことを指しています。

ちなみに「接近音」とは、上下の調音器官を接近させてやや狭めの隙間を作り、そこに声帯音を共鳴させる調音法のことです。

「隙間はつくるものの、摩擦ができるほど狭くはなく…」という状態なので、口腔断面図では出題されにくいですね。

母音の観点から分類するときは「半母音」・子音の観点から分類するときは「接近音」として呼称することが多いです。

その答えになる理由

上記解説より、(ア)に入るのは接近音・(イ)に入るのは [j] です。

「入破音」とは、パキスタンのシンド語などで見られる

・ 喉頭より上部の調音点で閉鎖を作る。

・ 喉頭を急激に押し下げることで口腔内の気圧を低下させ、声門の下の空気が上向きに流れ出て声帯を振動させる。

・ ↑と同時に外との気圧差がある状態で調音点の閉鎖が開放され、外から弱い内向きの気流が作り出される。

という調音法のことです。

危ない…名称だけ知っていました。

(5)母音や子音が元の音から変化する現象

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

かく + こう → かっこう

「く」が「っ」になっているので、促音化が起こっています。

めん + とう → めんどう

「と」が「ど」になっているので、連濁が起こっています。

語の内部で促音化が起こっているのは、「格好」のみですね。

1は間違いです。

さけ + や → さかや

/ke/が/ka/になっているので、音韻交替が起こっています。

しろ + かば → しらかば

/ro/が/ra/になっているので、音韻交替が起こっています。

「酒屋」「白樺」の両方で、語の内部の音韻交替が起こっていますね。

2が正解です。

はる + あめ → はるさめ

/a/が/sa/になっているので、音の添加が起こっています。

かぜ + かみ → かざかみ

/ze/が/za/になっているので、音韻交替が起こっています。

語の内部音の添加が起こっているのは、「春雨」のみですね。

3は間違いです。

き + げん → きげん

音の変化は起こっていません。

なが + くつ → ながぐつ

「く」が「ぐ」になっているので、連濁が起こっています。

語の内部で連濁が起こっているのは、「長靴」のみですね。

4は間違いです。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら