令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題2

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

(1)

その答えになる理由

【 】内では、「がいこく」とすべきところが「かいこく」になっています。

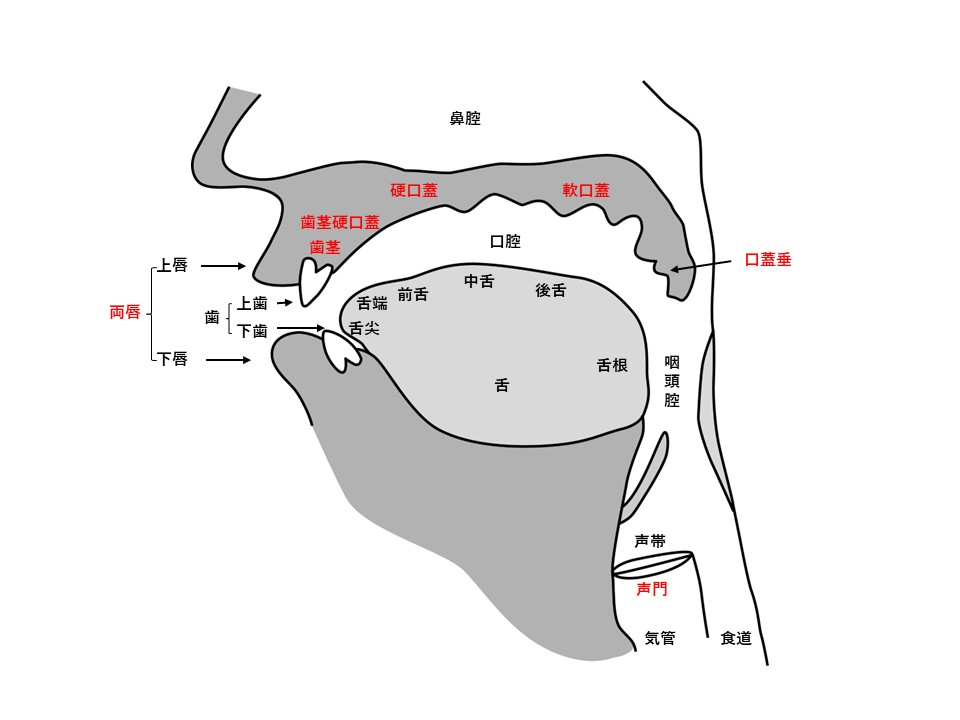

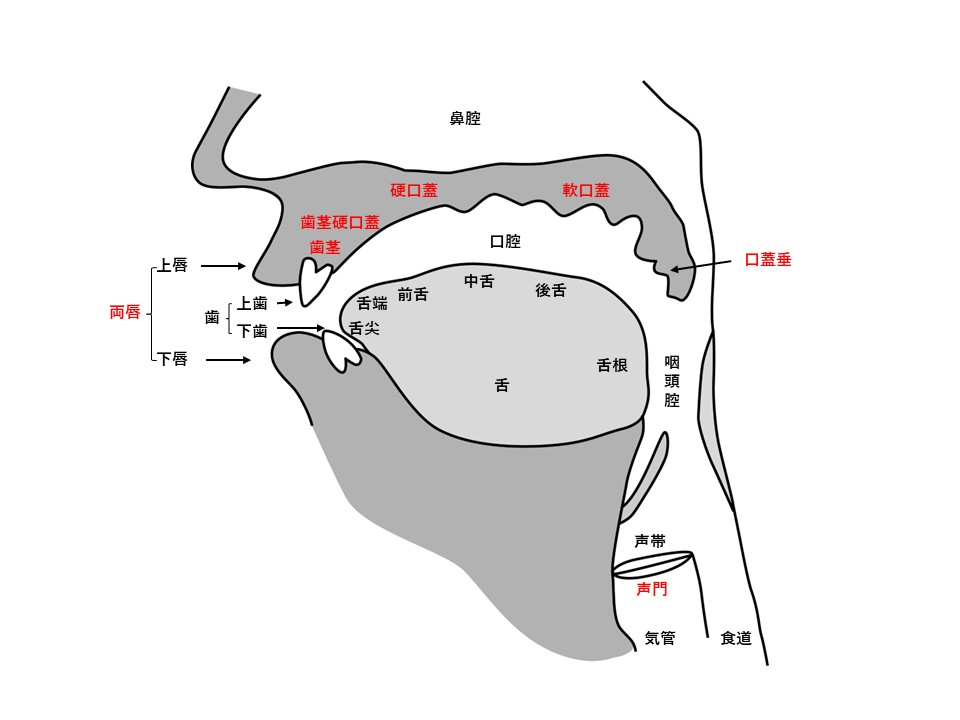

[g] 有声軟口蓋破裂音

[k] 無声軟口蓋破裂音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、「だいこう」とすべきところが「たいこう」になっています。

[d] 有声歯茎破裂音

[t] 無声歯茎破裂音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。

2は、「げんこう」とすべきところが「けんこう」になっています。

[g] 有声軟口蓋破裂音

[k] 無声軟口蓋破裂音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。

3は、「でんとう」とすべきところが「てんとう」になっています。

[d] 有声歯茎破裂音

[t] 無声歯茎破裂音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。

4は、「ぶちょう」とすべきところが「ふちょう」になっています。

[b] 有声両唇破裂音

[ɸ] 無声両唇摩擦音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わり、さらに調音法も変わる誤用です。

音声記号や口腔断面図を「五十音順」で覚えていると、即答できないですね…!!

調音法ごとに、ミニマルペアを押さえていれば楽勝です。

4は、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用だけであれば

[b] 有声両唇破裂音

[p] 無声両唇破裂音

となるので、「ぶちょう」と発音すべきところが「ぷちょう」になります。

4が正解です。

(2)

その答えになる理由

【 】内では、「しつれい」とすべきところが「しちゅれい」になっています。

[ʦ] 無声歯茎破擦音

[ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音

のように、調音点が置き換わる誤用です。

1は、「ございます」とすべきところが「ごじゃいます」になっています。

[z] 有声歯茎摩擦音

[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

のように、調音点が置き換わる誤用です。

2は、「ちゅうい」とすべきところが「じゅうい」になっています。

[ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音

[ʥ] 有声歯茎硬口蓋破擦音

のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。

3は、「どうぞ」とすべきところが「どうじょ」になっています。

[z] 有声歯茎摩擦音

[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

のように、調音点が置き換わる誤用です。

4は、「とうぜん」とすべきところが「とうじぇん」になっています。

[z] 有声歯茎摩擦音

[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

のように、調音点が置き換わる誤用です。

2だけ誤用の種類が違いますね。

これが正解です。

今回の誤用は、すべて調音点が「歯茎→歯茎硬口蓋」になっていますね。

このような現象のことを「硬口蓋化」と言います。

試験Ⅱで出てくることもあるので、あわせて確認しておきましょう。

解説 硬口蓋化

日本語では、

・ イ段の子音

・ それを用いた拗音の子音

で見られる現象です。

① 調音に舌を用いない場合(両唇音)

子音の調音時に、母音の[i]のような舌の硬口蓋への盛り上がりが同時調音として加わります。

② 調音に舌を用いる場合(鼻音・破裂音・摩擦音…)

子音の調音時に、舌が硬口蓋の方向にズレます。

・ 歯茎音であれば、後ろにある歯茎硬口蓋へ

・ 軟口蓋音であれば、前にある硬口蓋後部~軟口蓋前部へ

(3)

解説 言語転移

学習言語の習得にプラスに働く場合を「正の転移」、マイナスに働く場合を「負の転移」と言います。母語と学習言語に共通点が多い場合は「正の転移」、異なる点が多い場合は「負の転移」が出やすくなります。

その答えになる理由

「Old person」を直訳したような誤用ですね。

母語が英語である学習者による負の転移だと思います。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、「多くの本」とすべきところが「多い本」となっています。

イ形容詞は

・ この本は分厚い

・ 分厚い本

のように、述語になることも・直接名詞を修飾することもできます。

特殊なパターンとして出てくることが多いのは「多い」「少ない」です。

○ 会場に人が多い

△ 多い人が会場にいる

○ 会場に人が少ない

△ 少ない人が会場にいる

これらは直接名詞を修飾すると不自然になることがあり、その場合は

○ 多くの人が会場にいる

△ 少しの人が会場にいる

のように表します。

「多く」「少し」は、連体助詞「の」に接続しているので名詞ですね。

このように、他の品詞から名詞になった語のことを「転成名詞」と言います。

1は、転成名詞を使うべきところに、そのままの品詞を当てはめてしまった誤用です。

2は、「heavy rain」の直訳ですね。

母語が英語である学習者による負の転移です。

3は、「busy street」の直訳ですね。

母語が英語である学習者による負の転移です。

4は、「cold drink」の直訳ですね。

母語が英語である学習者による負の転移です。

1だけ誤用の種類が違いますね。

これが正解です。

(4)

その答えになる理由

【 】内では、「食べずに」とすべきところが「食べなくて」になっています。

「AずにB」を「AなくてB」にする誤用ですね。

先に、答えを確認しておきましょう。

1は、「諦めずに」とすべきところが「諦めなくて」になっています。

「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。

2は、「せずに」とすべきところが「しなくて」になっています。

「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。

3は、「来ないので」とすべきところが「来なくて」になっています。

「AずにB」を「AなくてB」にする誤用ではないですね。

4は、「使わずに」とすべきところが「使わなくて」になっています。

「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。

3だけ誤用の種類が違いますね。

これが正解です。

【 】内は、「食べないで」とすべきところを「食べなくて」とする誤用では…?でも合っています。

「AないでB」と「AずにB」は、同じことを表しているからです。

勉強しないで、試験に臨んだ。

勉強せずに、試験に臨んだ。

「AないでB」の方が、口語の色が強くなりますね。

(5)

その答えになる理由

【 】内では、「分かっているという意味」とすべきところが「分かっている意味」になっています。

「という」が抜け落ちる誤用ですね。

「という」「っていう」は、聞き手が知らないであろう人・物などを話すときに用いられます。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、「~遅れるという意味」とすべきところが「~に遅れる意味」になっています。

「という」が抜け落ちる誤用ですね。

2は、「~鳴くという意味」とすべきところが「~鳴く意味」になっています。

「という」が抜け落ちる誤用ですね。

3は、「~授けるという意味」とすべきところが「~授ける意味」になっています。

「という」が抜け落ちる誤用ですね。

4は、「呼び方の一種」が正しい表現でしょうか…?

これだけ誤用の種類が違いますね。

4が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら