こんなお悩みはありませんか?

- 口腔断面図について、参考書で説明を読んでみたが、イマイチよくわからない…

- なんとか説明は一通り読んだものの、似たような図ばかりで、どう見分けるのか良いかわからない…

- そもそも、「こうこうだんめんず」ではなく「こうくうだんめんず」だと思っていた…!!

今回の記事では…

口腔断面図の問題を解くために必要な知識を一通り確認すること

を目標に解説していきます。

日本語教育能力検定試験において、口腔断面図はどのように出題されるか?

試験Ⅱは、音声を聴いて答える問題です。

口腔断面図が出題される問題3では、学習者が間違った発音で読み上げたあとに、教師が発音上で問題のある箇所を言い直します。

以下が、出題イメージです。

【学習者】

かれは そっと たさやきました。

↓

【教師】

ささやきました。

↑の例題では、最初から記載されている

かれは そっと ささやきました。

に対して、学習者は

かれは そっと たさやきました。

と発音しました。

正しい発音では「さ」、間違った発音では「た」ですね。

口腔断面図の問題では…

という2段階があり、

- 該当箇所を正しく聞き取るリスニング力

- 音声記号・口腔断面図の知識

が必要です。

今回の例題では…

の順で考え、次の音声が流れるまでの短い時間で即答できなければなりません。

後で答え合わせをするので、a~dのどれが正解かを考えてみてください。

口腔断面図とは何か?

主に医学の分野で、体を正中線で切って横から見た図のことを「正中断面図」と言います。

体の色々な部分の図が出てくるので、「正中断面図」で画像検索してみてください。

「口腔断面図」は、「正中断面図」の中でも「口腔(口から咽頭に至る部分)」に注目した図で、人の頭を中心で縦に切って横から見た様子を表しています。

口腔断面図からわかることは何か?

この「発音する”直前“の状態」がキーワードなので、しっかりと押さえておきましょう。

例えば、「か」の子音の音声記号は [k] で「無声軟口蓋破裂音」と言います。

- 「無声」が声帯振動の有無を

- 「軟口蓋」が調音点を

- 「破裂音」が調音法を

それぞれ表しており、子音の音声記号はどれもこの順番です。

音声記号そのものと合わせて覚えていくようにしましょう。

口腔断面図が何を表しているのかを覚えていますか…?

そうです。

口腔断面図は、「それぞれの音声記号を発音する直前の状態」を表しています。

…ということは、子音の音声記号において区別される

- 声帯振動の有無

- 調音点

- 調音法

の中で、口腔断面図からは判別できないものがありますね。

それは、

- 声帯振動の有無

です。

口腔断面図が表すのは「それぞれの音声記号を発音する”直前”の状態」なので、その時点では声帯が振動するかがわかりません。

そのため、

[k] 無声軟口蓋破裂音

[ɡ] 有声軟口蓋破裂音

のように、対立している部分(違っている部分)が「声帯振動の有無」だけの場合は、同じ口腔断面図で表されます。

ということを最初に押さえておかないと、

- 五十音順に音声記号と口腔断面図を覚えていく。

という本質的でも効率的でもない方法に手を出してしまいます。

詳しい手順は後述していきますが、

- 音声記号と口腔断面図は、意味のあるグループに分けて覚えていく。

ことを覚えておいてください。

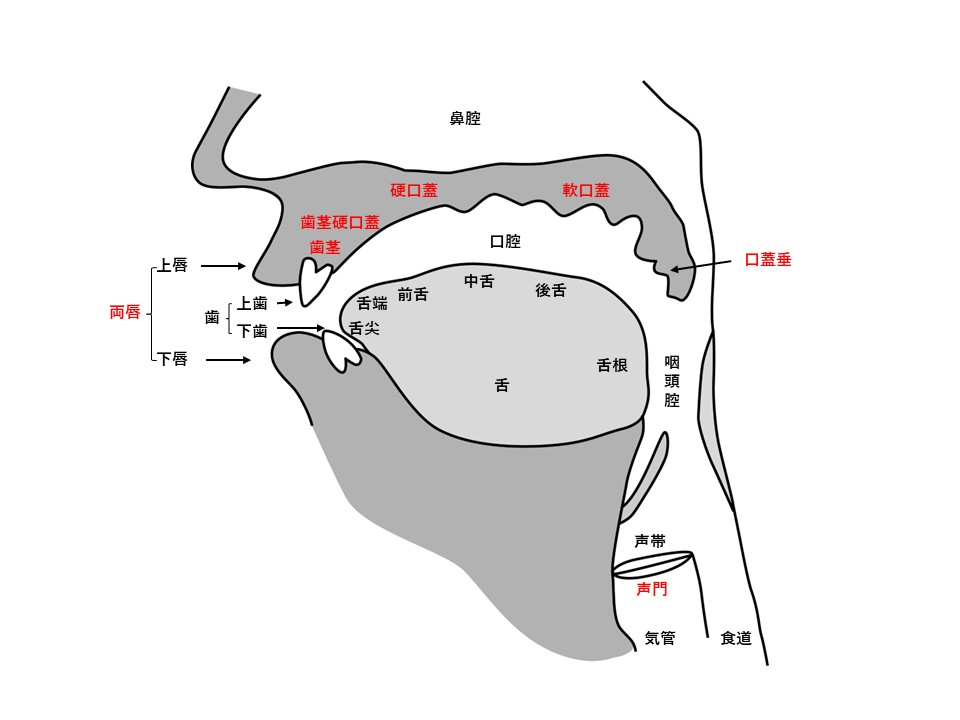

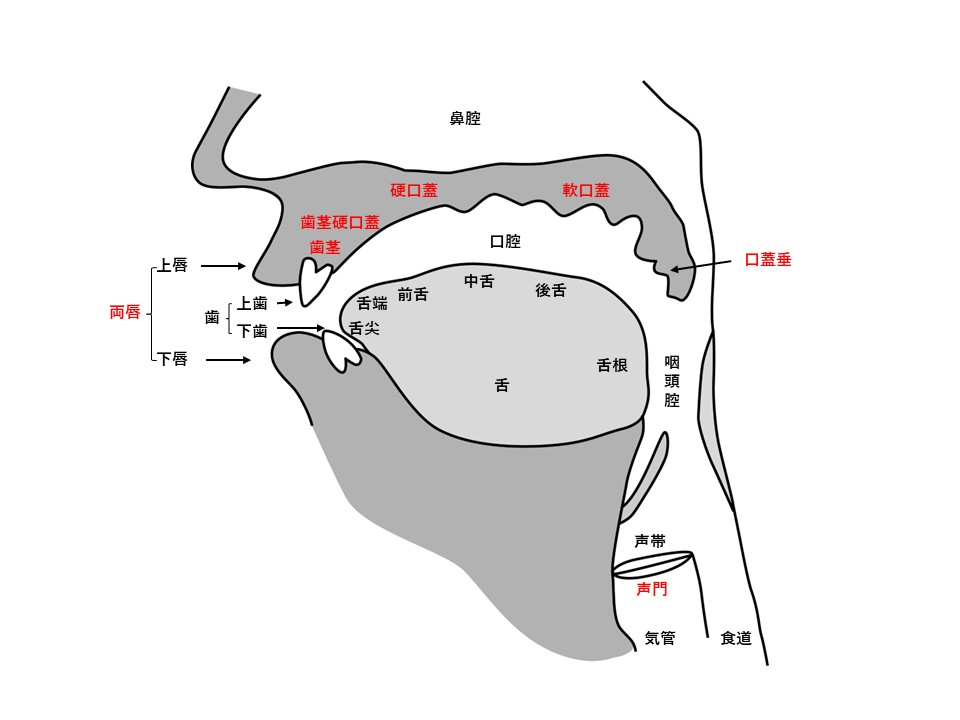

音声器官の名称と場所を覚える

「音声器官」とは、声を出し、言葉を話すための器官のことです。

実際に発音指導をするためには一通り覚えた方が良いのですが、日本語教育能力検定試験に合格するだけであれば、赤字の部分を覚えれば大丈夫です。

音声記号・口腔断面図は、どの順番で覚えていくのが効率的なのか?

五十音を順に整理してくと、「かな」の数だけ音声記号と口腔断面図のパターンを覚えなければいけません。

- 清音 46字

- 濁音 20字

- 半濁音 5字

を整理していくのは、なかなか骨が折れますね…!!

多くの方が、この段階で挫折したり、整理が曖昧なまま先に進んでしまったりします。

パっと見のハードルを下げるために五十音で解説している場合もありますが、音声学を少しでもかじったことがある人であれば、このような本質的でない解説をすることはまずありません。

それでは、どのように整理していけば覚えやすいのか…?

ここから、具体的な整理の仕方を解説していきます。

【Aグループ】どの段でも、子音が同じ音声記号になるもの

具体的には、清音の

- カ行

- マ行

- ヤ行

- ラ行

- ワ

濁音・半濁音の

- ガ行

- パ行

- バ行

の「かな」です。

順に整理していきましょう。

の「かな」です。

順に整理していきましょう。

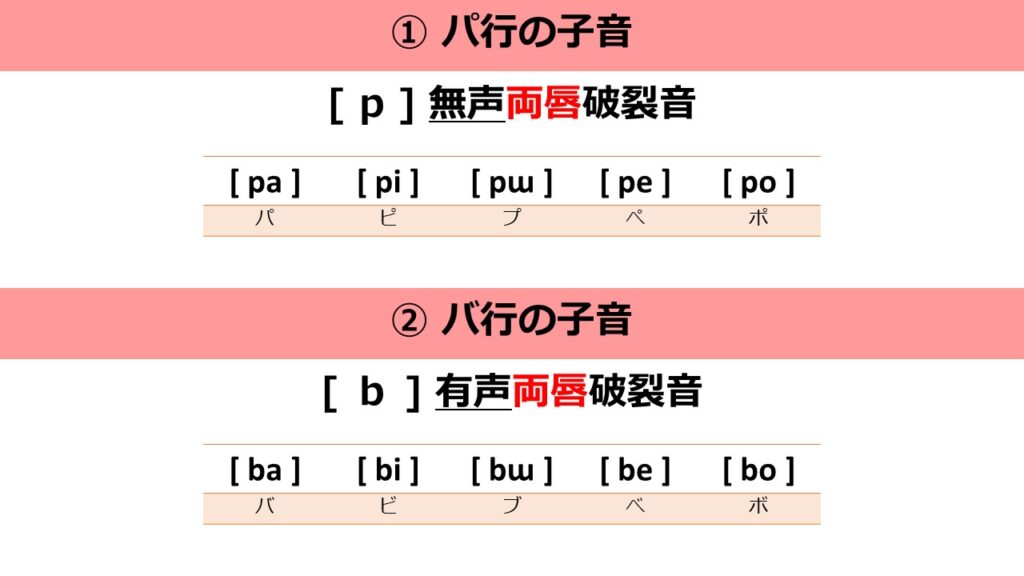

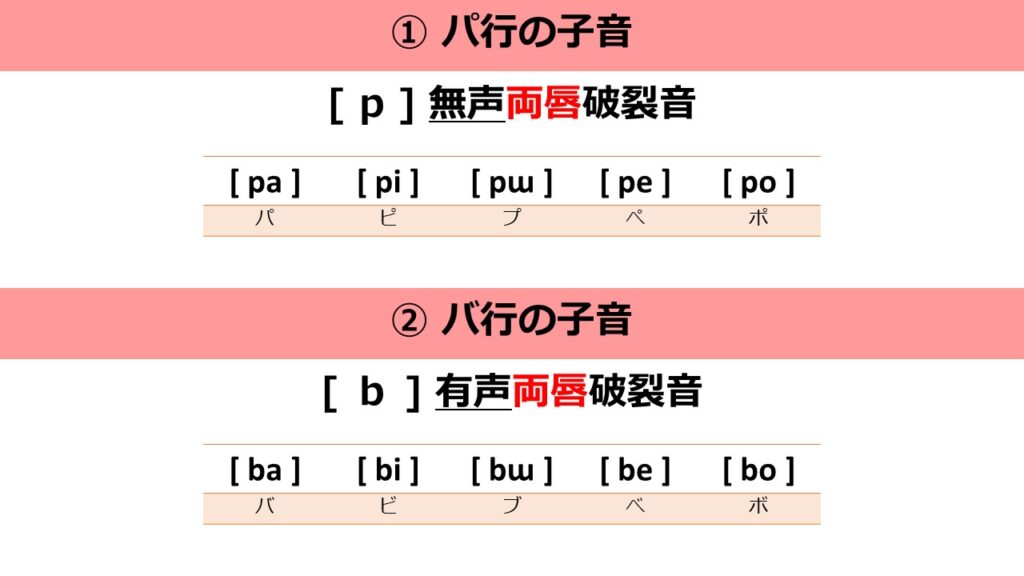

パ行・バ行の子音

最初は、「パ行」「バ行」の子音です。

このペアにも意味があるので、必ずセットで覚えるようにしましょう。

「パ行」の子音の音声記号は[p]で、「無声両唇破裂音」と言います。

「パピプペポ」がすべて同じ子音ですね。

- 「無声」が声帯振動の有無を

- 「両唇」が調音点を

- 「破裂音」が調音法を

表しています。

また、「バ行」の子音の音声記号は[b]で、「有声両唇破裂音」と言います。

「バビブベボ」がすべて同じ子音ですね。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「両唇」が調音点を

- 「破裂音」が調音法を

[p]と[b]を比べてみると、「声帯振動の有無」だけが違うことがわかります。

子音を区別する3つの要素である

- 声帯振動の有無

- 調音点

- 調音法

のうち、口腔断面図では判別できないものを覚えていますか…?

ポイントは、「口腔断面図は、それぞれの音声記号を発音する直前の状態を表している」ということです。

そうです。

「声帯振動の有無」ですね。

「発音する”直前”の状態」ということは、発音したときに声帯が振動するかどうかは、この時点ではわかりません。

そのため、「声帯振動の有無」だけが違う[p]と[b]は、同じ口腔断面図で表されます。

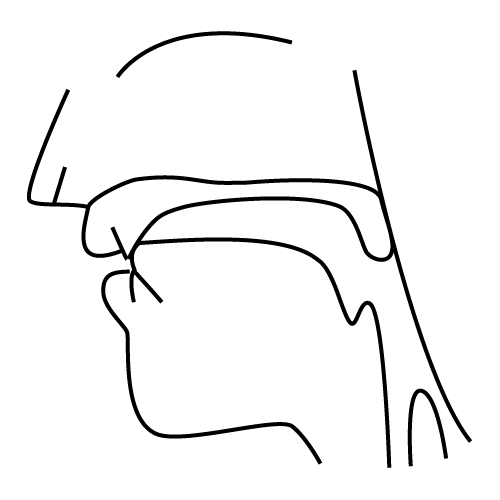

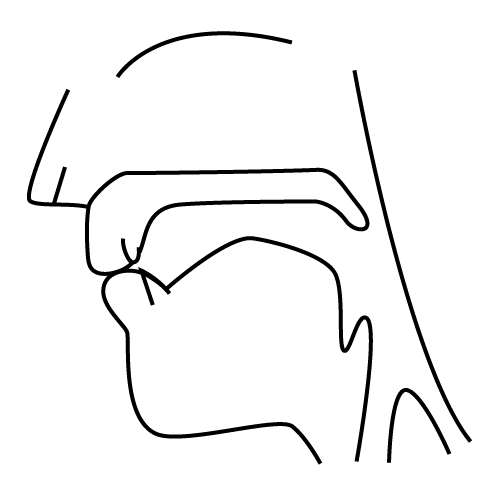

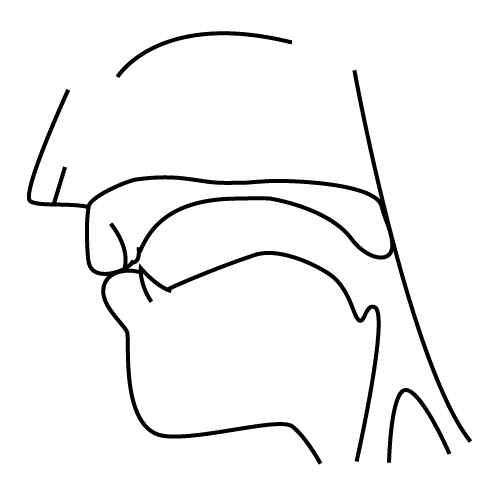

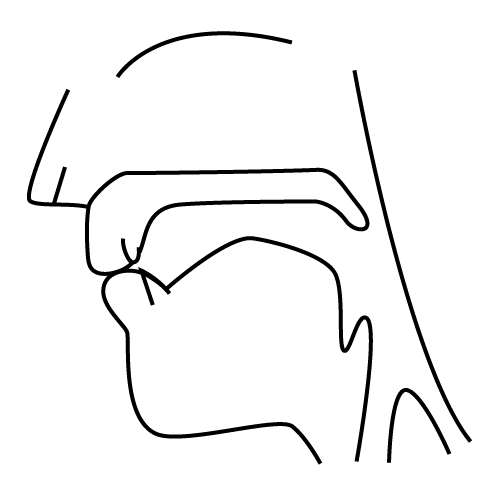

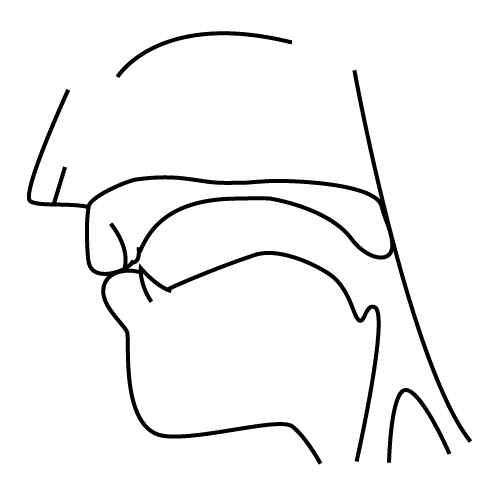

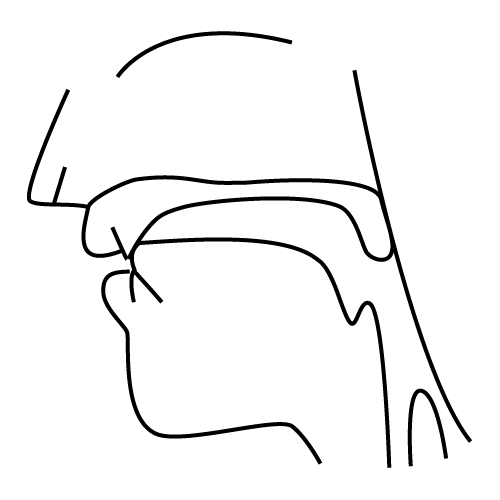

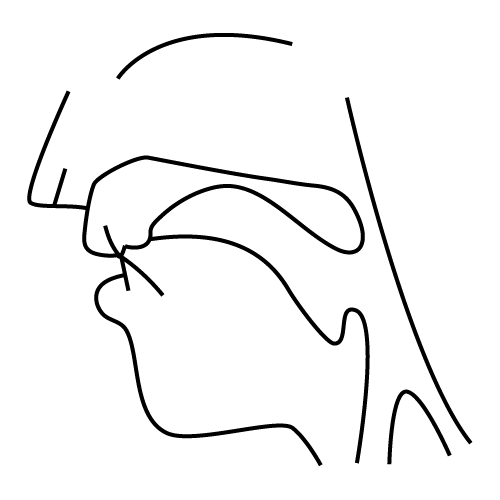

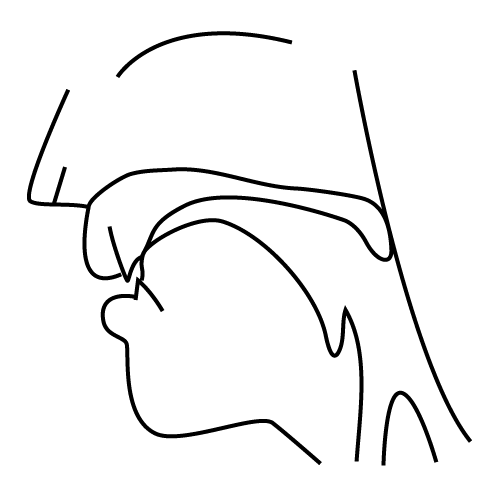

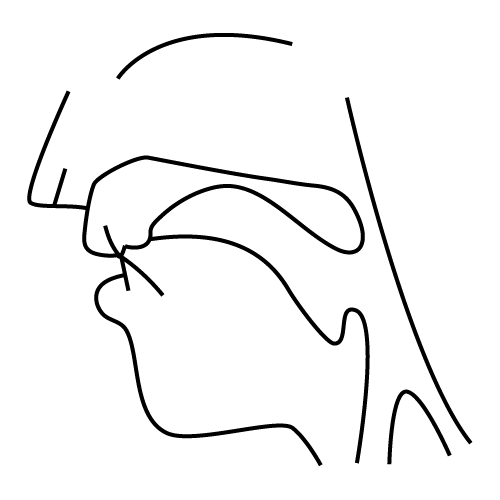

これが

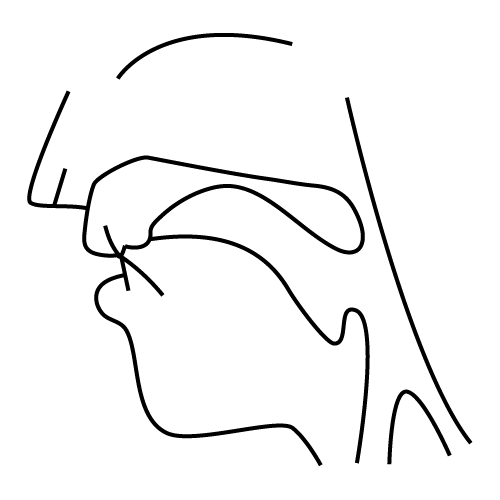

- パ行の子音 [p] 無声両唇破裂音

- バ行の子音 [b] 有声両唇破裂音

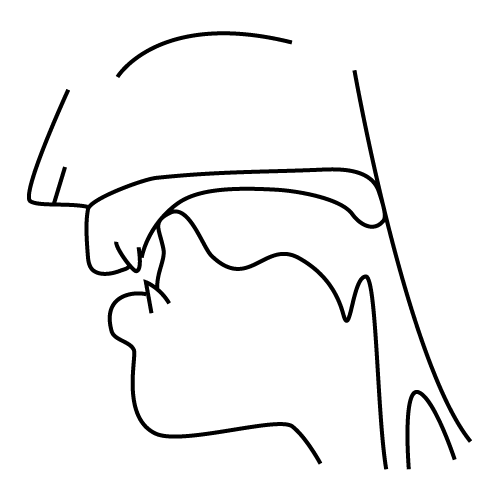

の口腔断面図です。

どちらも

- 調音点が「両唇」

- 調音法が「破裂音」

ですね。

口腔断面図で最初に見るのは、緑色の○の部分です。

口蓋垂がピタッと壁面にくっついていて、鼻腔への通路が開いていないことがわかりますね。

鼻腔への通路が開いていると、呼気が鼻へと流れるので、調音法は「鼻音」です。

鼻腔への通路が開いていないと、呼気は鼻ではなく口の中に流れていきます。

その場合の調音法は、破裂音・破擦音・摩擦音などの「鼻音以外」です。

まず緑色の○の部分を見ることで、調音法が「鼻音以外」であることがわかります。

次に赤色の○の部分を見てみましょう。

ここが「調音点」です。

「両唇」がピタッとくっついていますね。

呼気が一旦「両唇」で止められて、それを一気に開放することで言語音を作ります。

この場合の調音法は、「破裂音」です。

調音法について、緑色の○の段階では「鼻音以外」でしたが、調音点まで見ることで「破裂音」であることがわかりました。

(正確には「破裂音」なのか「破擦音」なのかわからないのですが、これについては後述します。)

このように、口腔断面図を見るときは

- 鼻腔への通路が完全に閉じていない場合の調音法は、鼻音

- 鼻腔への通路が完全に閉じている場合の調音法は、鼻音以外

- 調音点が完全に閉じている場合の調音法は、破裂音または破擦音

- 調音点が完全に閉じていない場合の調音法は、摩擦音

の順で判断していきます。

すべての口腔断面図は、このパターンで確認していくことを覚えておいてください。

ここからは、Aグループに該当する【どの段でも、子音が同じ音声記号になるもの】の残りを確認していきます。

カ行・ガ行の子音

「カ行」の子音の音声記号は[k]で、「無声軟口蓋破裂音」と言います。

「カキクケコ」がすべて同じ子音ですね。

- 「無声」が声帯振動の有無を

- 「軟口蓋」が調音点を

- 「破裂音」が調音法を

表しています。

また、「ガ行」の子音の音声記号は[g]で、「有声軟口蓋破裂音」と言います。

「ガギグゲゴ」がすべて同じ子音ですね。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「軟口蓋」が調音点を

- 「破裂音」が調音法を

[k]と[g]を比べてみると、「声帯振動の有無」だけが違うことがわかります。

口腔断面図では「声帯振動の有無」は区別できないので、[k]と[g]は同じ口腔断面図ですね。

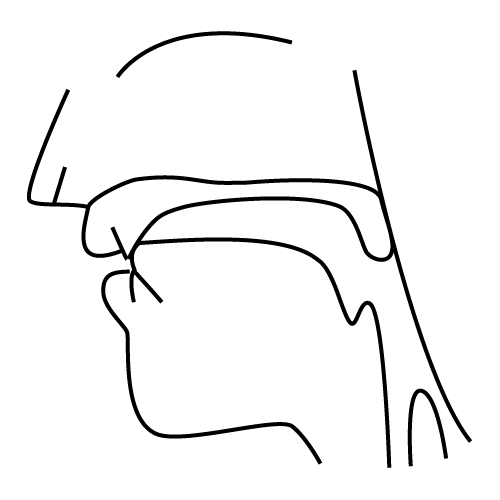

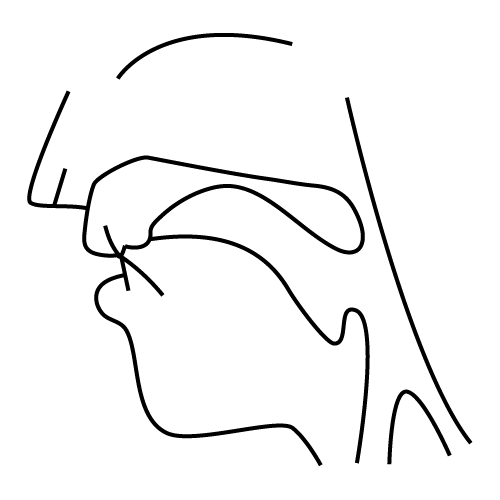

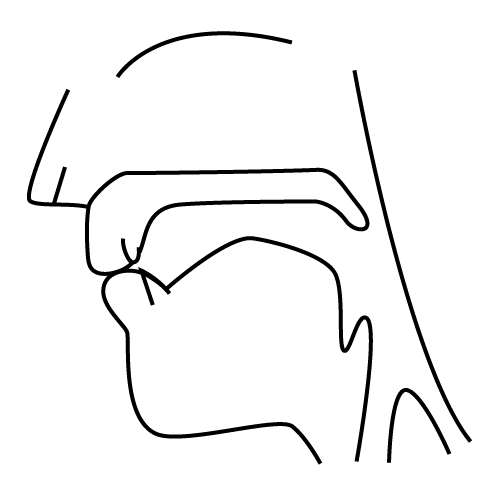

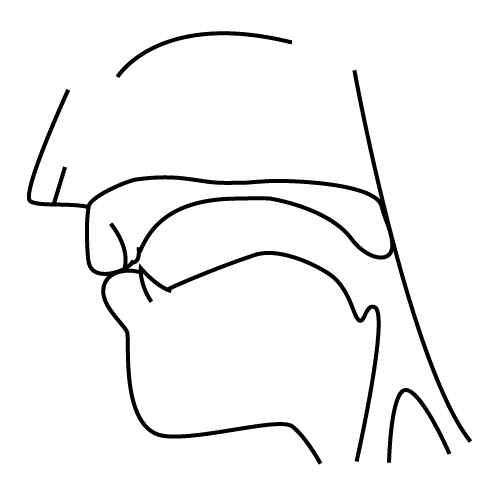

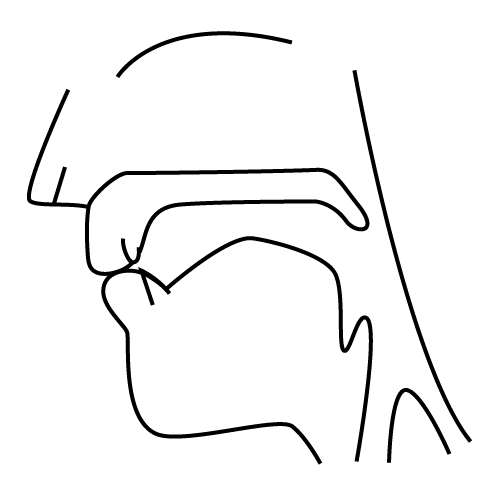

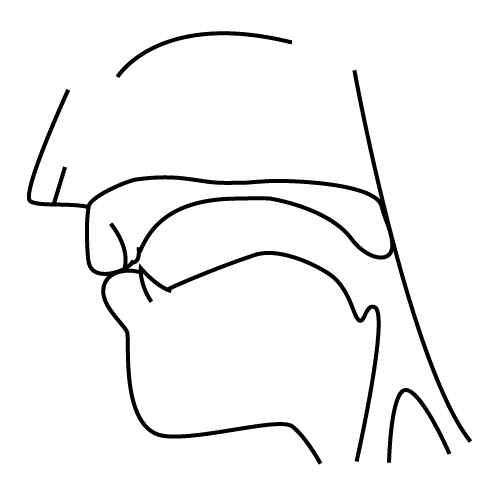

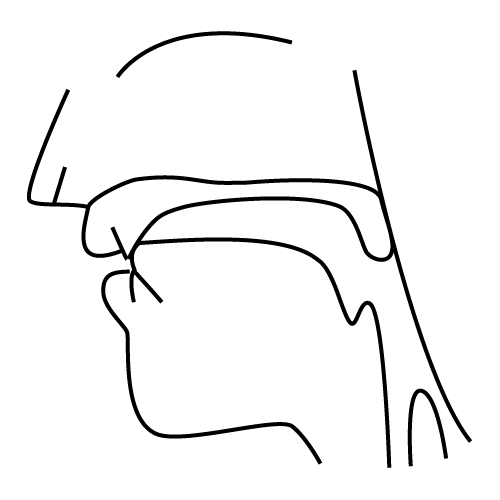

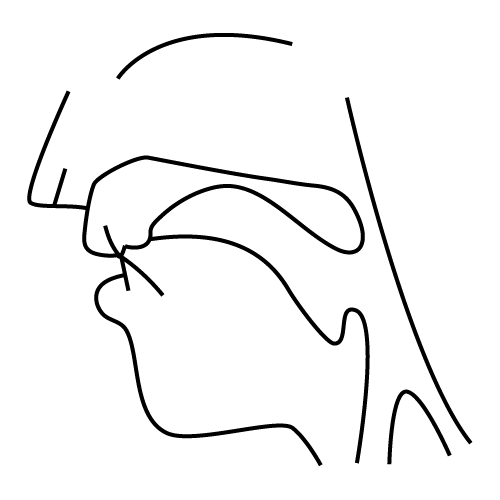

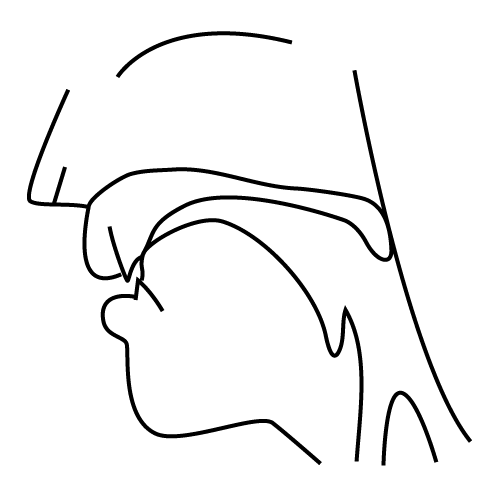

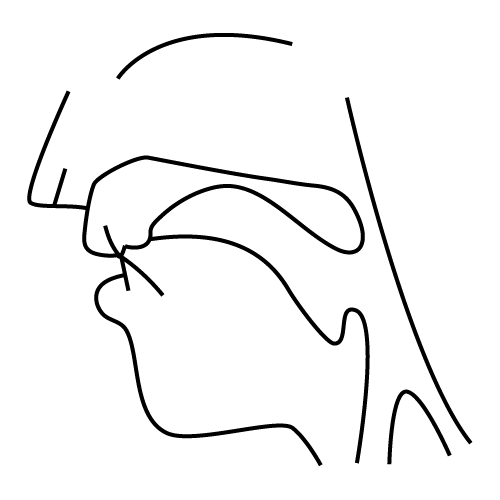

これが

- カ行の子音 [k] 無声軟口蓋破裂音

- ガ行の子音 [g] 有声軟口蓋破裂音

どちらも

- 調音点が「軟口蓋」

- 調音法が「破裂音」

緑色の○を見てみると、口蓋垂がピタッとくっついていて、鼻腔への通路が開いていません。

そのため、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると、調音点は「軟口蓋」ですね。

また、「軟口蓋」でぴったりとくっついて一時的に呼気が止められているので、調音法が「破裂音(もしくは破擦音)」であることがわかります。

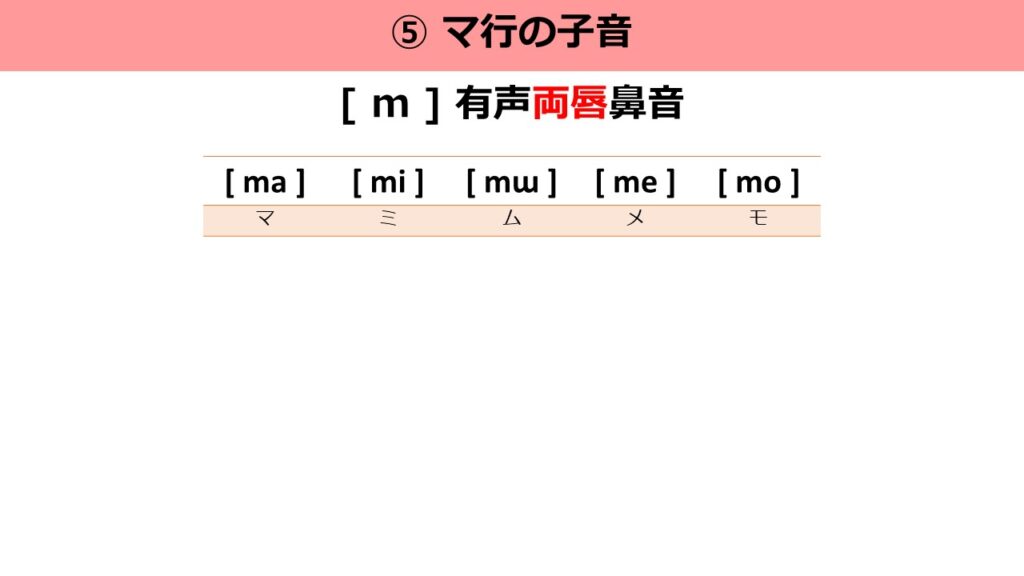

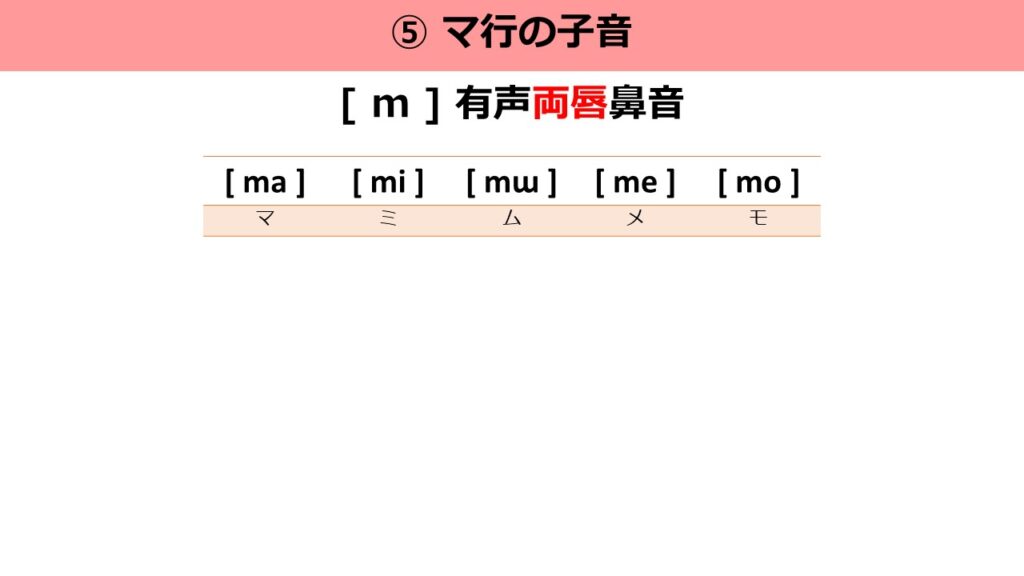

マ行の子音

「マ行」の子音の音声記号は[m]で、「有声両唇鼻音」と言います。

「マミムメモ」がすべて同じ子音ですね。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「両唇」が調音点を

- 「鼻音」が調音法を

表しています。

「マ行」の子音については、ペアで覚えるものはありません。

これまで無声・有声をペアで取り扱ってきましたが、「鼻音」には無声のものがないからです。

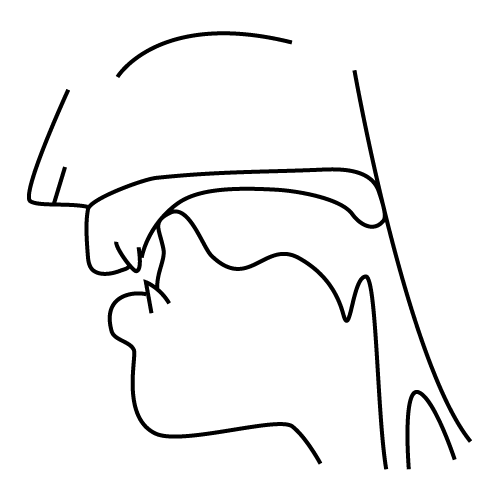

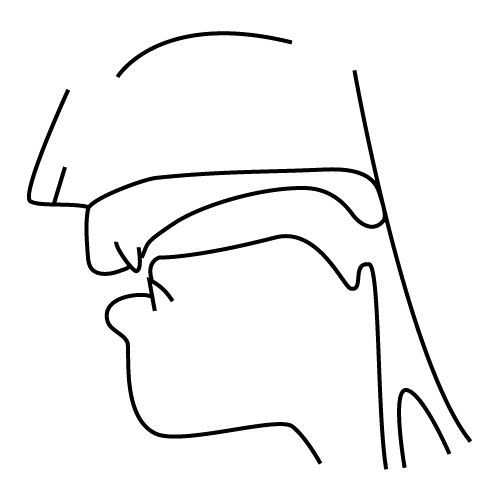

これが

- マ行の子音 [m] 有声両唇鼻音

の口腔断面図です。

緑色の○を見てみると、鼻腔への通路が開いていますね。

呼気が鼻へ流れるので、この場合の調音法は「鼻音」です。

赤色の○を見てみると、調音点が「両唇」だとわかります。

緑色の○を確認した時点で調音法も確定しているので、これまでのものよりも簡単ですね。

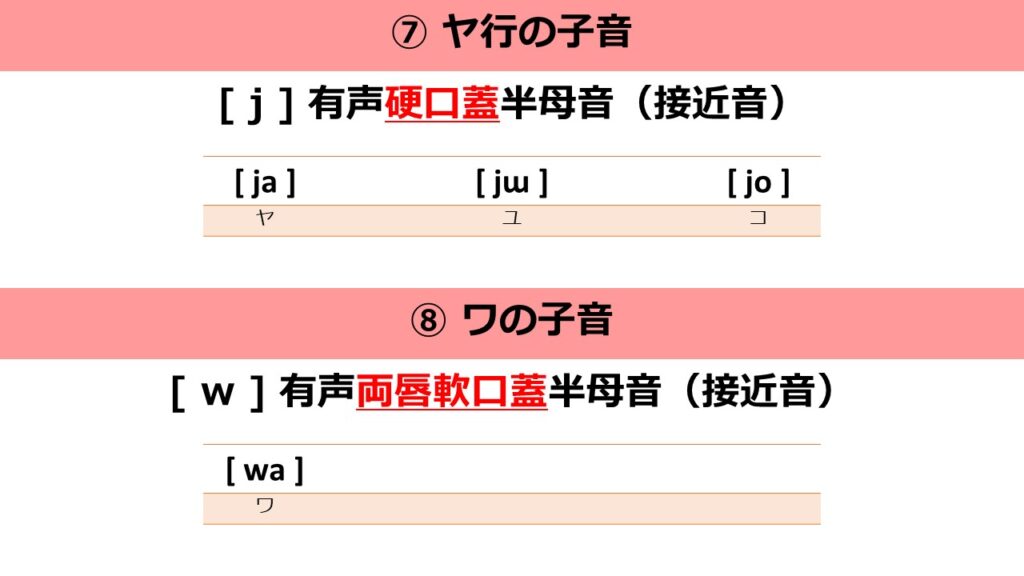

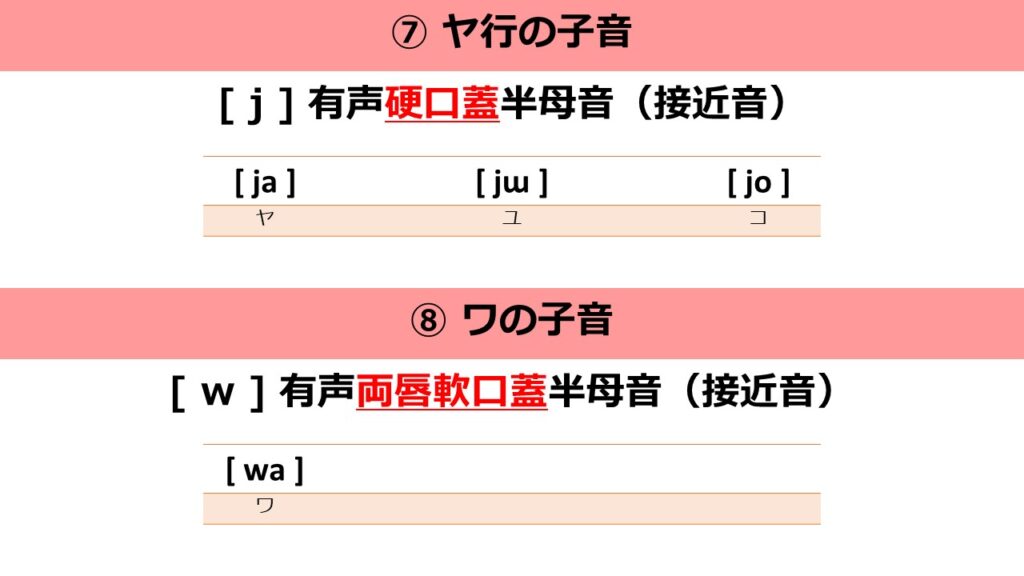

ヤ行・ワの子音

無声・有声の対立ではないのですが、ヤ行とワ行はペアで整理した方が効率的です。

「ヤ行」の子音の音声記号は[j]で、「有声硬口蓋半母音」または「有声硬口蓋接近音」と言います。

「ヤユヨ」がすべて同じ子音ですね。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「硬口蓋」が調音点を

- 「半母音・接近音」が調音法を

表しています。

また、「ワ」の子音の音声記号は[w]で、「有声両唇軟口蓋半母音」または「有声両唇軟口蓋接近音」と言います。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「両唇軟口蓋」が調音点を

- 「半母音・接近音」が調音法を

ワ行には「ヲ」もあるのですが、この「ヲ」は[o]として扱われます。

「ワ」の子音は、調音点が「両唇」「軟口蓋」の2つあります。

このように2つの調音点が同時に使われるものを「二重調音」と言います。

口腔断面図の問題ではないのですが、平成30年度試験の試験Ⅰ 問題1 (1)の音声記号問題で出題されているので、こちらも覚えておきましょう。

「ヤ行」「ワ」はどちらも調音法が「半母音」または「接近音」ですね。

口腔断面図で表すと非常に曖昧な形になるので、選択肢の1つとして出てくることはあっても、ピンポイントで「ヤ行の子音の口腔断面図を選ぶ」「ワの子音の口腔断面図を選ぶ」といった問題は出題されたことはありません。

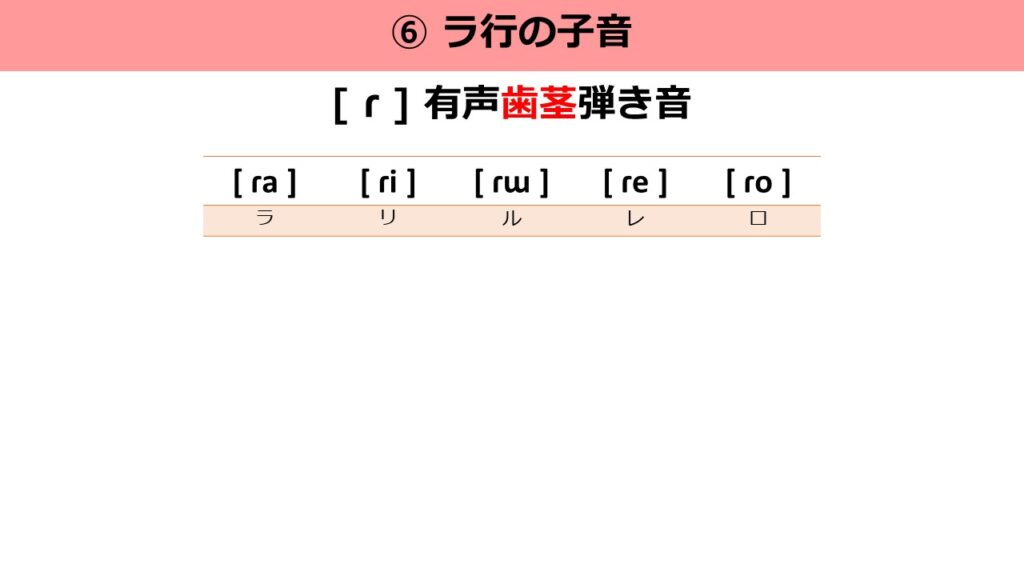

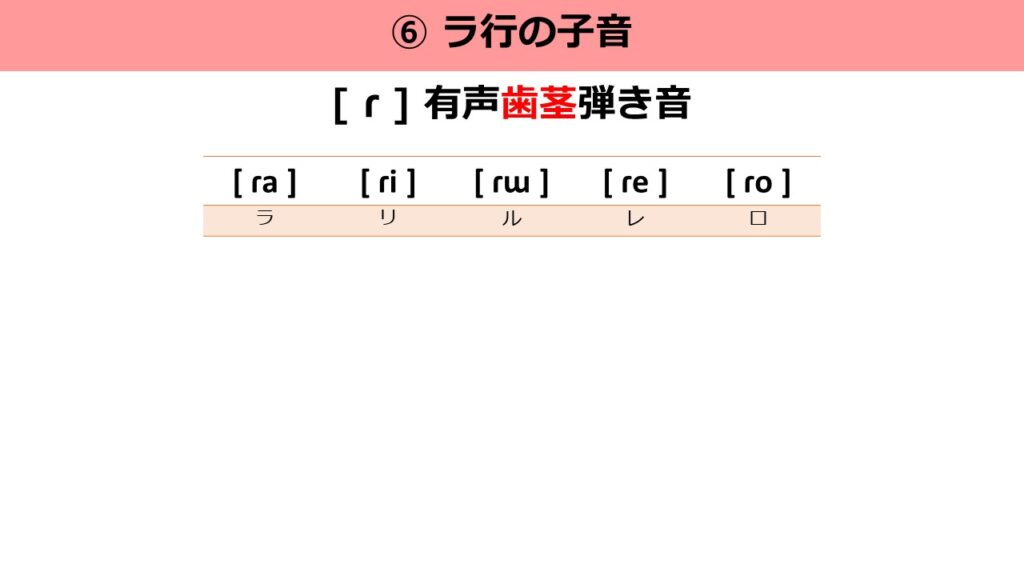

ラ行の子音

「ラ行」の子音の音声記号は[ɾ]で、「有声歯茎弾き音」と言います。

この音声記号は、小文字の「r」ではないので、注意しておきましょう。

「ラリルレロ」がすべて同じ子音ですね。

- 「有声」が声帯振動の有無を

- 「歯茎」が調音点を

- 「弾き音」が調音法を

表しています。

「ラ行」の子音については、「マ行」と同様にペアで覚えるものはありません。

「弾き音」には無声のものがないからです。

これが

- ラ行の子音 [ɾ] 有声歯茎弾き音

の口腔断面図です。

緑色の○を見てみると、鼻腔への通路は開いていないですね。

呼気が鼻へ流れないので、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると…なんだか舌が変わった形をしていますね。

口腔断面図で舌がこの特殊な形になっていた場合、調音法は「弾き音」です。

調音法が「弾き音」だったときは、調音点の見分け方に注意が必要です。

「弾き音」は舌で上顎の調音点を軽く1度弾くことで音を作ります。

口腔断面図は「発音する”直前”の状態」を表しているので、口腔断面図上での舌の位置は、「弾く場所のやや後ろ」です。

舌が「歯茎硬口蓋」のあたりにあるのですが、調音点は「歯茎硬口蓋」よりも前にある「歯茎」になるので、ここだけ例外として覚えておきましょう。

【Aグループ】のまとめ

【Aグループ】では、「どの段でも、子音が同じ音声記号になるもの」を取り扱いました。

具体的には、清音の

- カ行

- マ行

- ヤ行

- ラ行

- ワ

濁音・半濁音の

- ガ行

- パ行

- バ行

の計34個あったのですが、きちんと意味のあるグループに分けてペアにすれば、そこまで暗記量が多くないことがわかると思います。

口腔断面図を見るときは、

- 鼻腔への通路が完全に閉じていない場合の調音法は、鼻音

- 鼻腔への通路が完全に閉じている場合の調音法は、鼻音以外

- 調音点が完全に閉じている場合の調音法は、破裂音または破擦音

- 調音点が完全に閉じていない場合の調音法は、摩擦音

を確認します。

以降も同じように整理してくので、この手順をしっかりと覚えておきましょう。

【Bグループ】イ段だけ、別の音声記号になるもの

具体的には、清音の

- サ行

- ナ行

濁音・半濁音の

- ザ行

の「かな」です。

順に整理していきましょう。

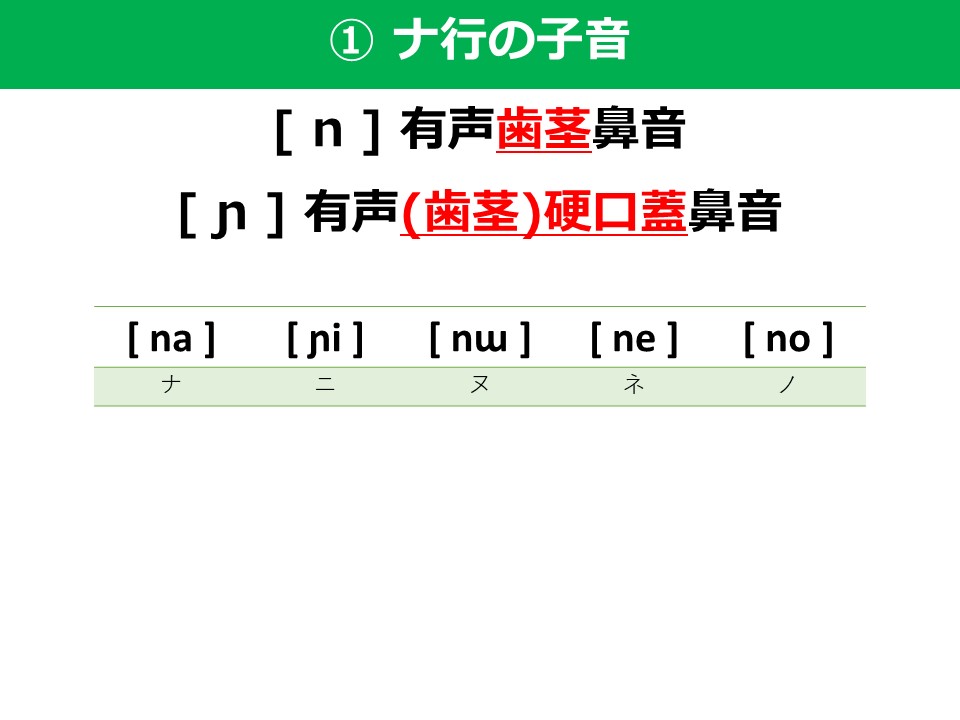

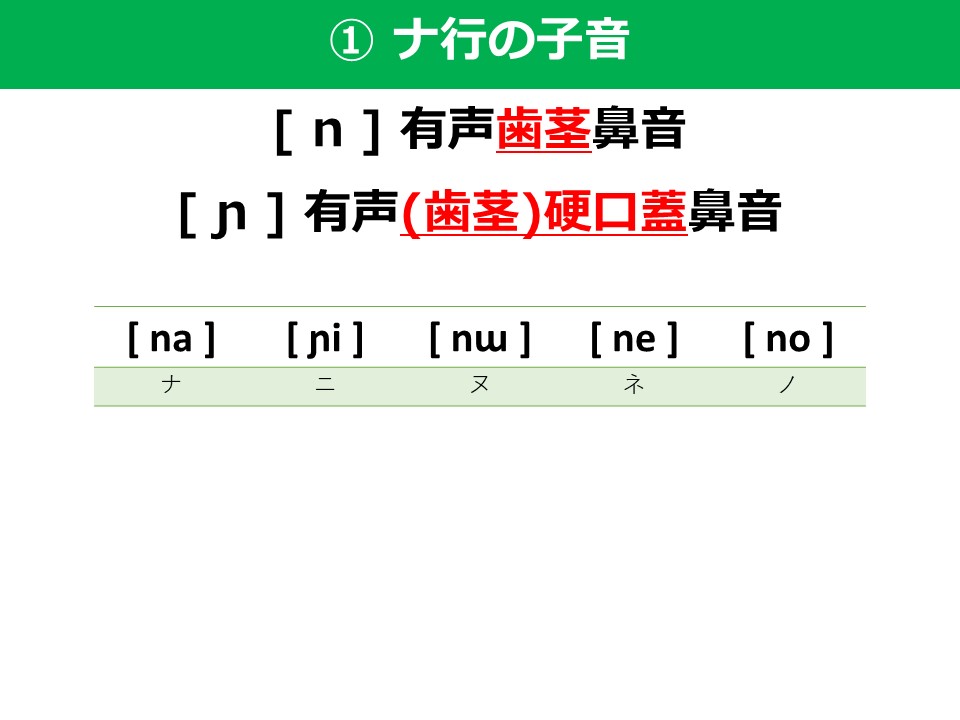

ナ行の子音

「ナ行」の子音の音声記号は、

- ナ・ヌ・ネ・ノ [n] 有声歯茎鼻音

- ニ [ɲ] 有声(歯茎)硬口蓋鼻音

です。

「ナ・ヌ・ネ・ノ」は同じ音声記号ですが、イ段である「ニ」だけが違いますね。

「ナ行」の子音については、ペアで覚えるものはありません。

「鼻音」には無声のものがないからです。

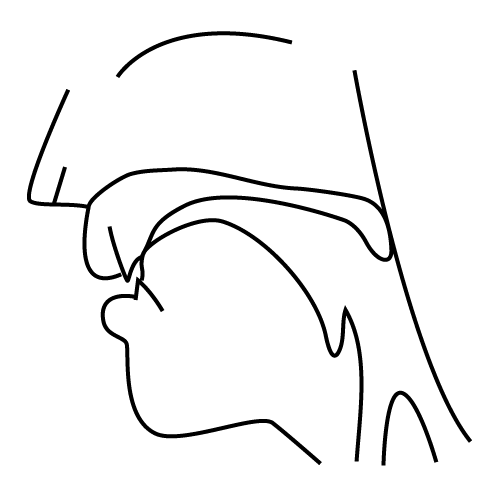

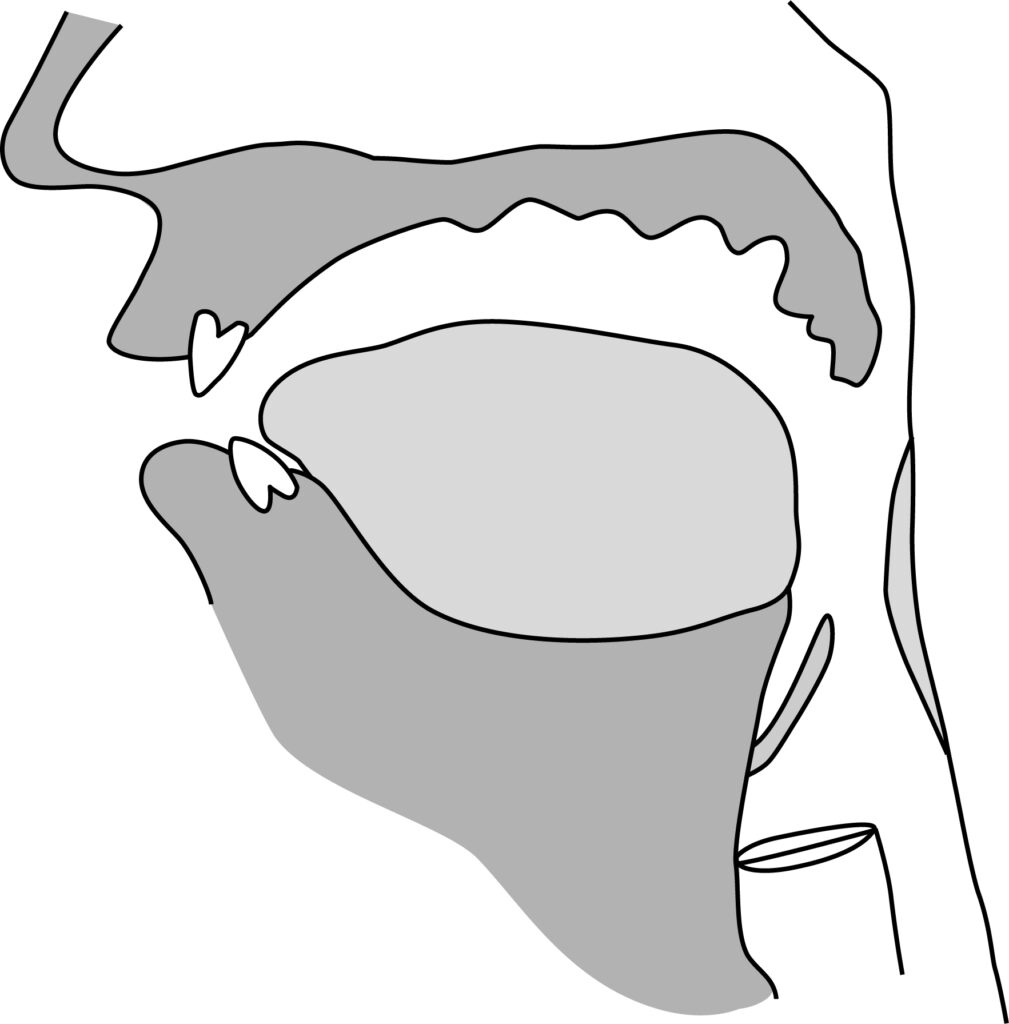

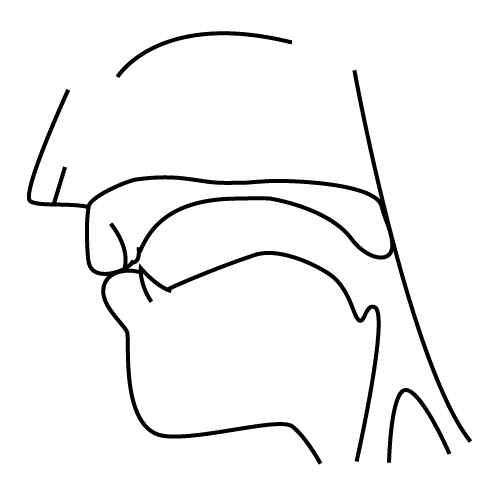

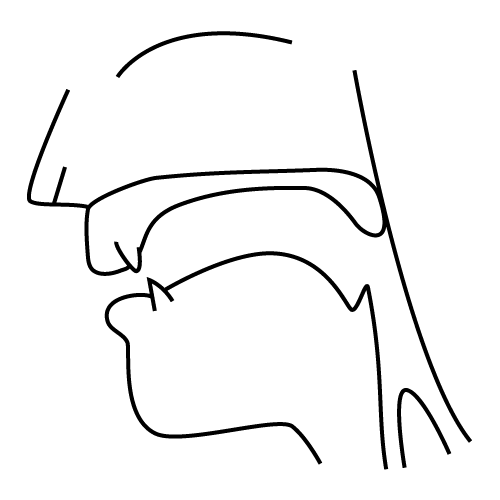

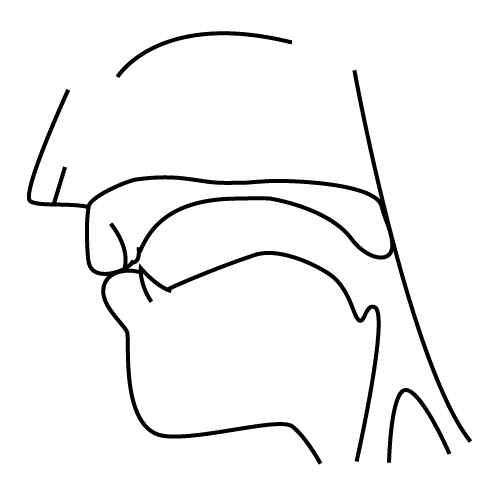

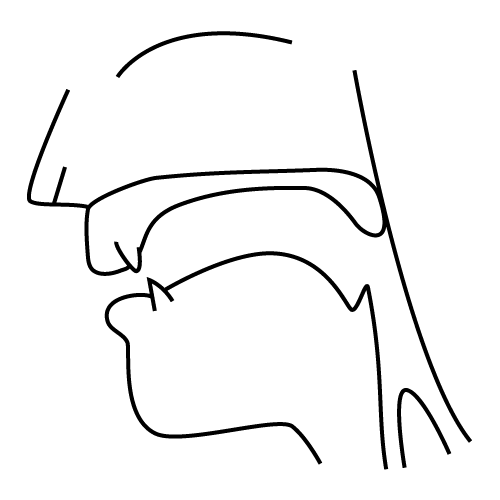

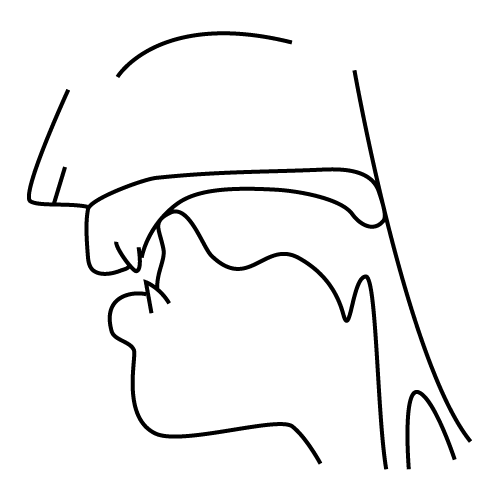

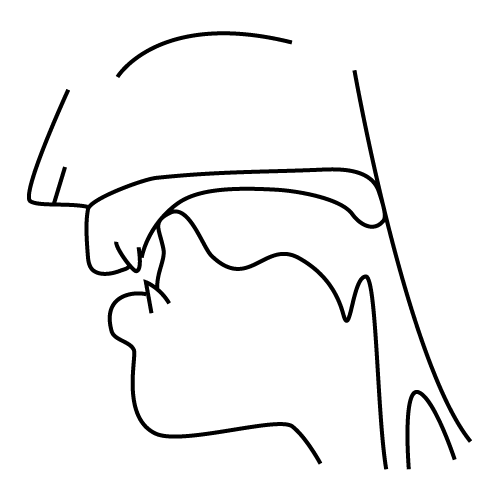

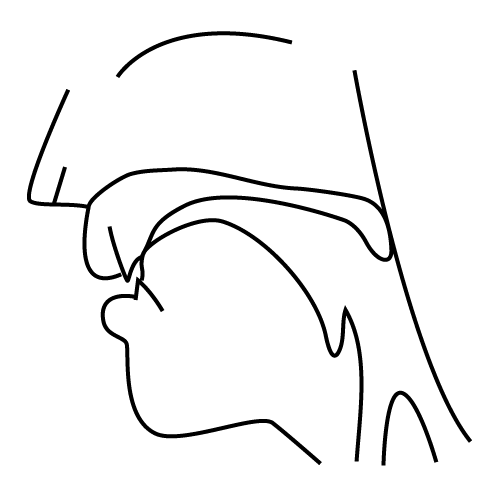

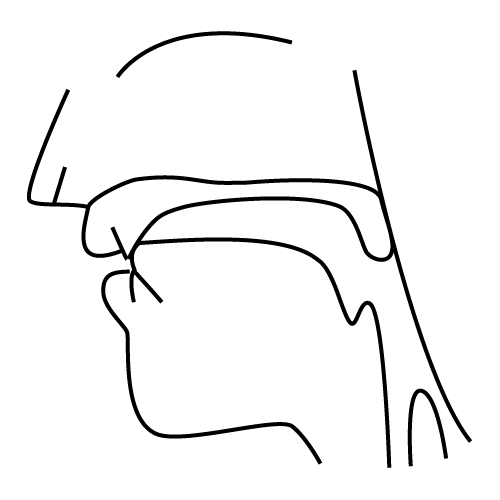

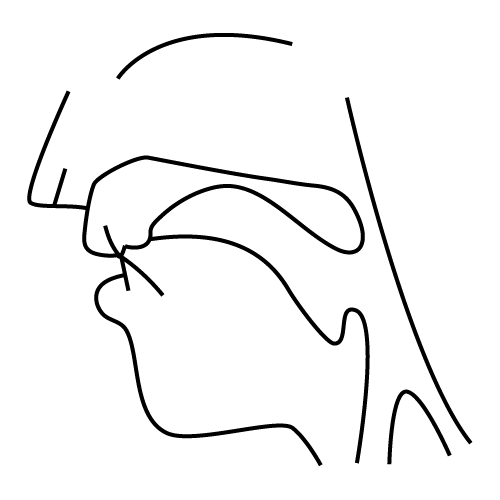

これが

- ナ・ヌ・ネ・ノ [n] 有声歯茎鼻音

- ニ [ɲ] 有声(歯茎)硬口蓋鼻音

の口腔断面図です。

緑色の○を見てみると、どちらも鼻腔への通路が開いていますね。

呼気が鼻へ流れるので、この場合の調音法は「鼻音」です。

また、赤色の○を見てみると、ナ・ヌ・ネ・ノは調音点が「歯茎」、ニは調音点が(歯茎)硬口蓋だとわかります。

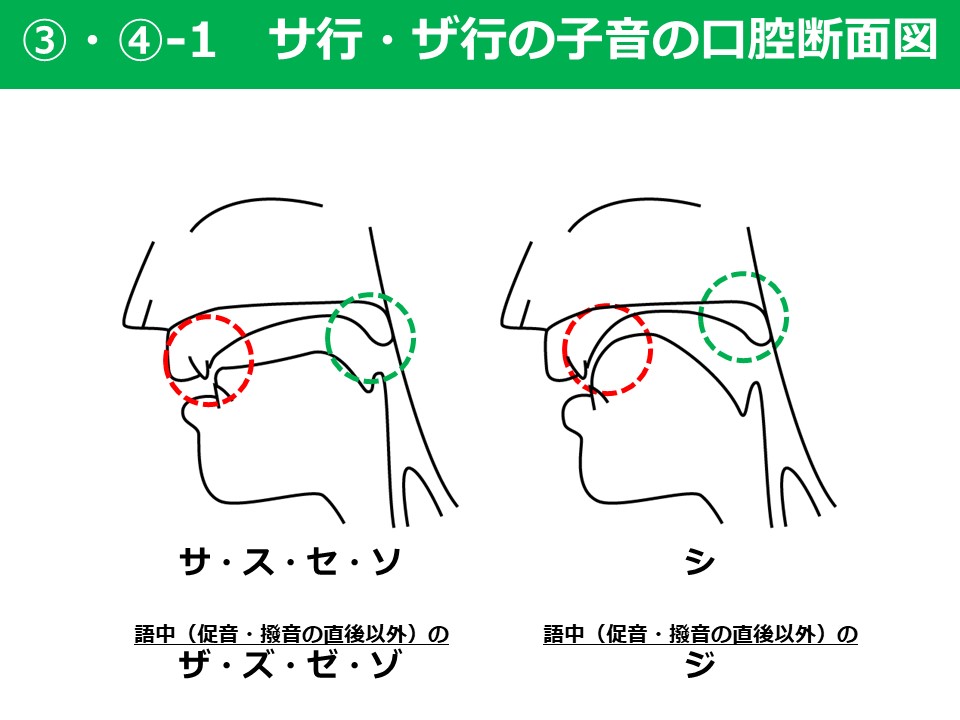

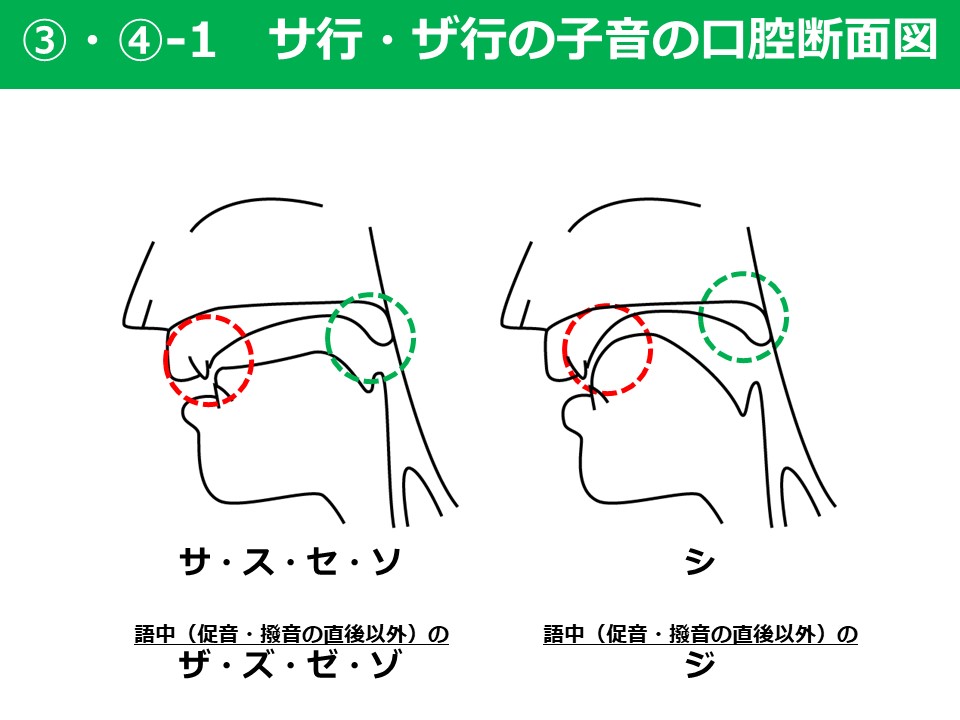

サ行・ザ行の子音

「サ行」の子音の音声記号は、

- サ・ス・セ・ソ [s] 無声歯茎摩擦音

- シ [ɕ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音

です。

「サ・ス・セ・ソ」は同じ音声記号ですが、イ段である「シ」だけが違いますね。

また、「ザ行」の子音の音声記号は、

- ザ・ズ・ゼ・ゾ [z] 有声歯茎摩擦音

- ジ [ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

です。

「ザ・ズ・ゼ・ゾ」は同じ音声記号ですが、イ段である「ジ」だけが違いますね。

「サ・ス・セ・ソ」と「ザ・ズ・ゼ・ゾ」の子音の音声記号を比べてみると、

- サ・ス・セ・ソ [s] 無声歯茎摩擦音

- ザ・ズ・ゼ・ゾ [z] 有声歯茎摩擦音

のように、無声・有声の部分だけが違うことがわかります。

また、「シ」と「ジ」の音声記号を比べてみると、

- シ [ɕ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音

- ジ [ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

のように、無声・有声の部分だけが違うことがわかります。

口腔断面図では声帯振動の有無は区別できないので、

- 「サ・ス・セ・ソ」

- 「ザ・ズ・ゼ・ゾ」

- 「シ」

- 「ジ」

と4パターンありますが、覚える口腔断面図は2つだけですね。

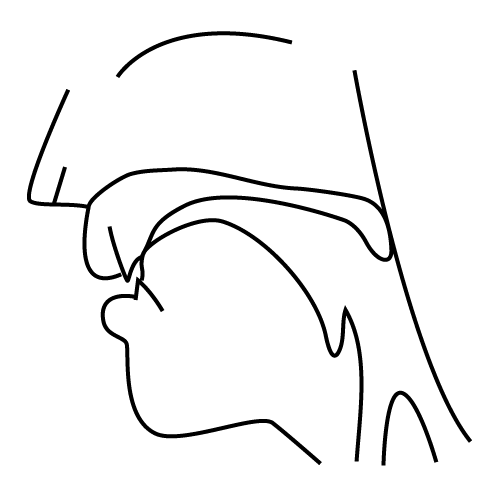

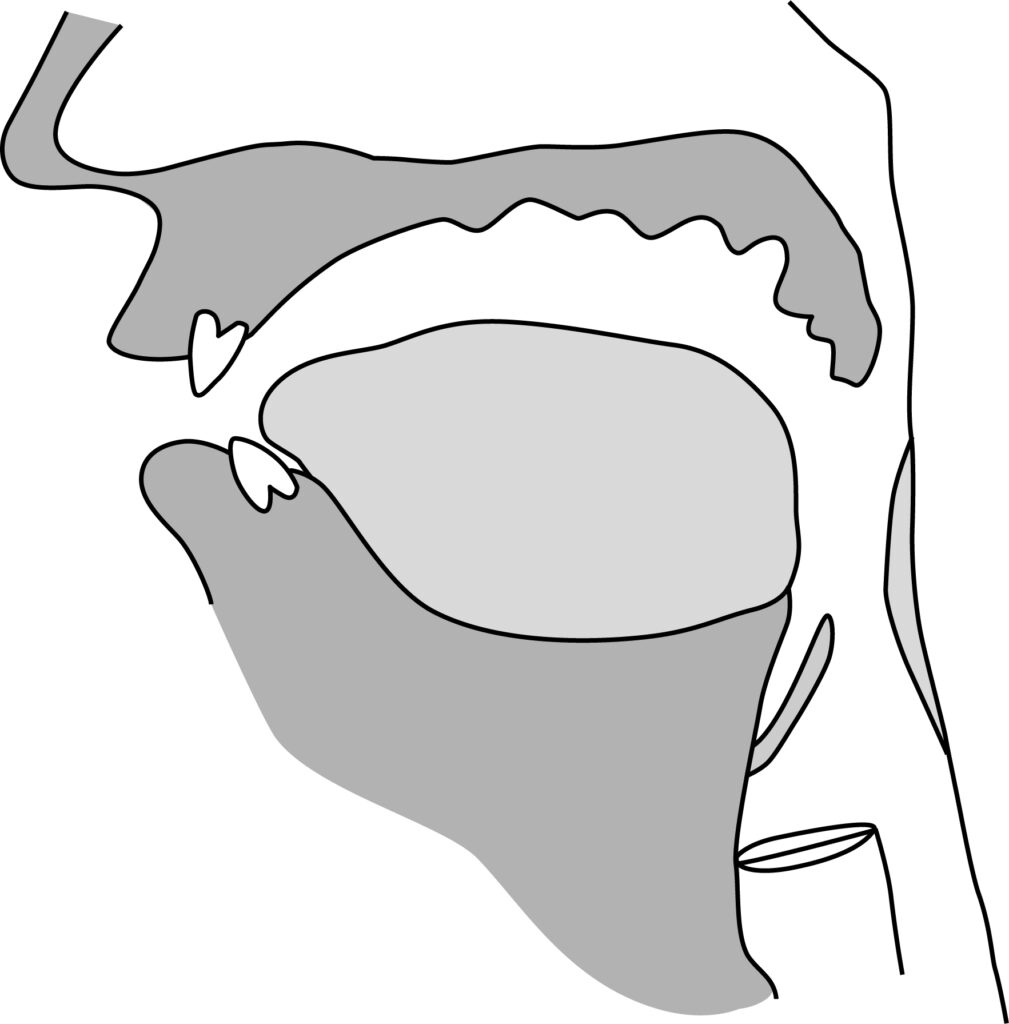

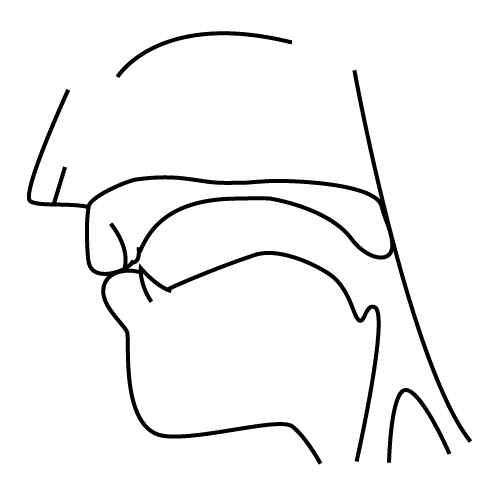

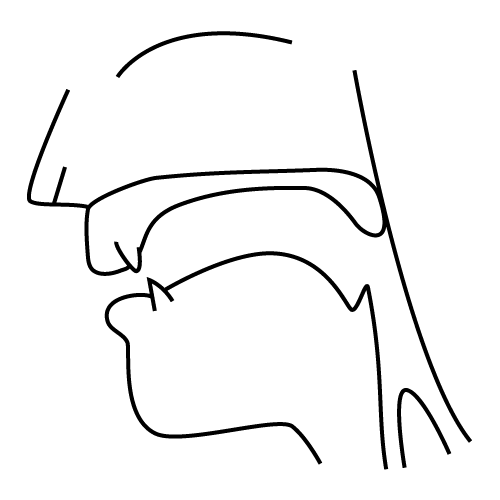

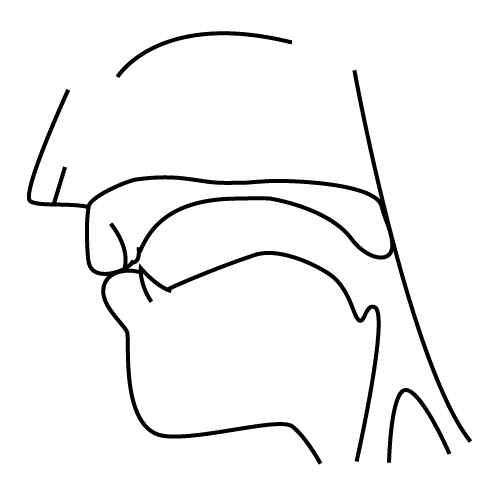

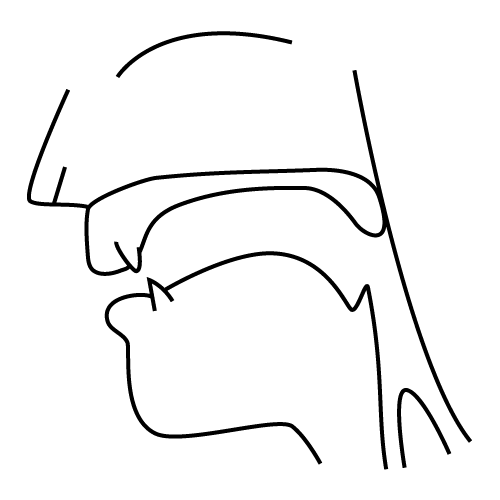

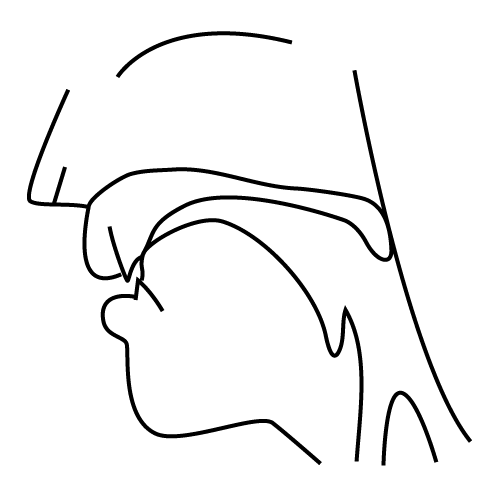

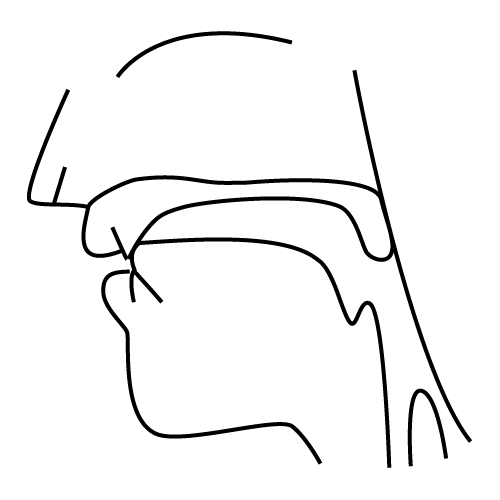

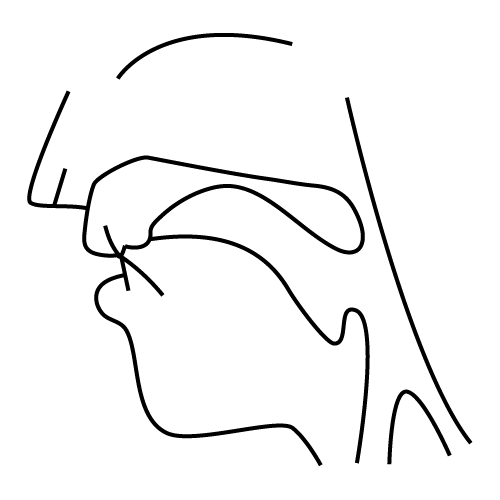

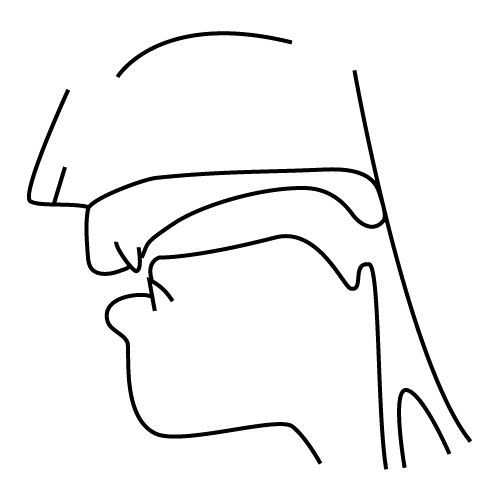

これが

- サ・ス・セ・ソの子音 [s] 無声歯茎摩擦音

- ザ・ズ・ゼ・ゾの子音 [z] 有声歯茎摩擦音

- シの子音 [ɕ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音

- ジの子音 [ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

の口腔断面図です。

緑色の○を見てみると、どちらも鼻腔への通路が開いていないですね。

呼気が鼻へ流れないので、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると、サ・ス・セ・ソは調音点が「歯茎」・シは調音点が「歯茎硬口蓋」であることがわかります。

また、どちらも調音点で呼気が完全に止められておらず、スキマができていますね。

そのため、調音法は「破裂音・破擦音」ではなく「摩擦音」であることがわかります。

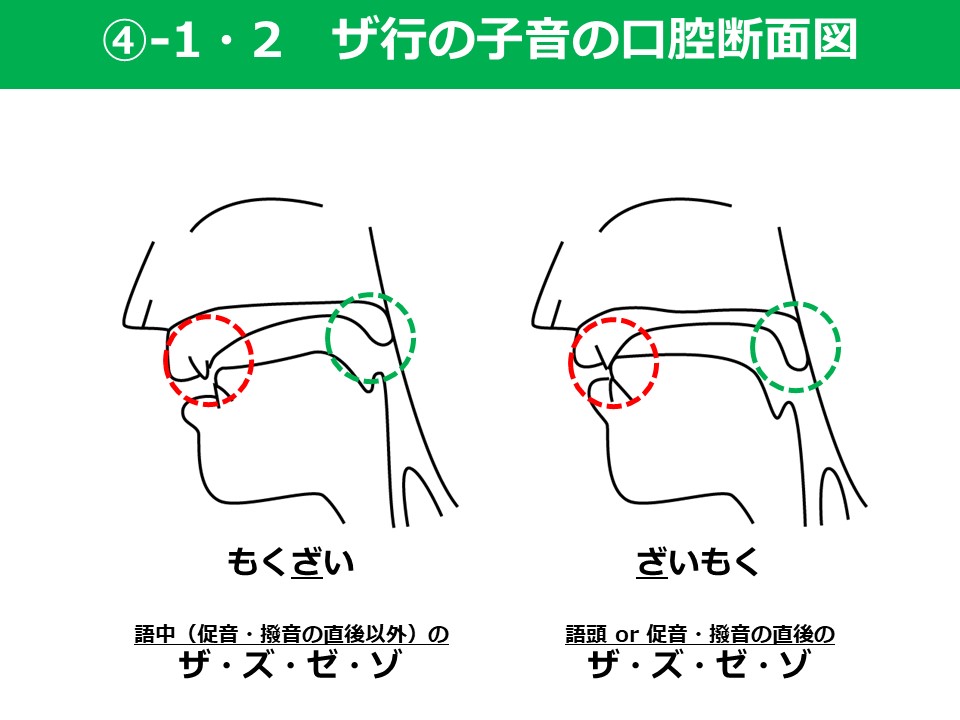

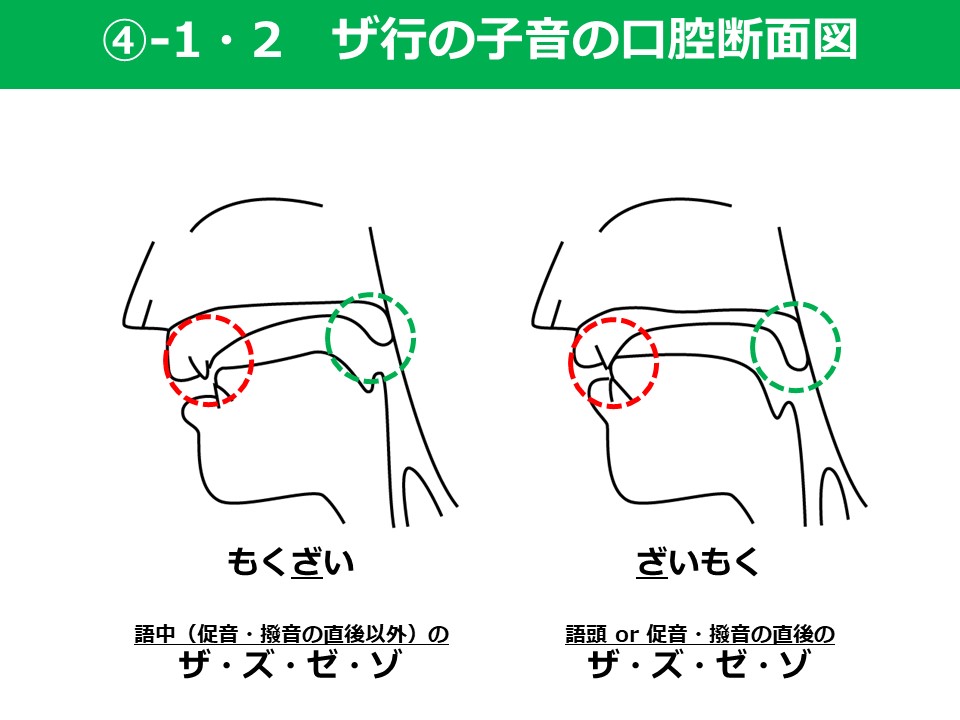

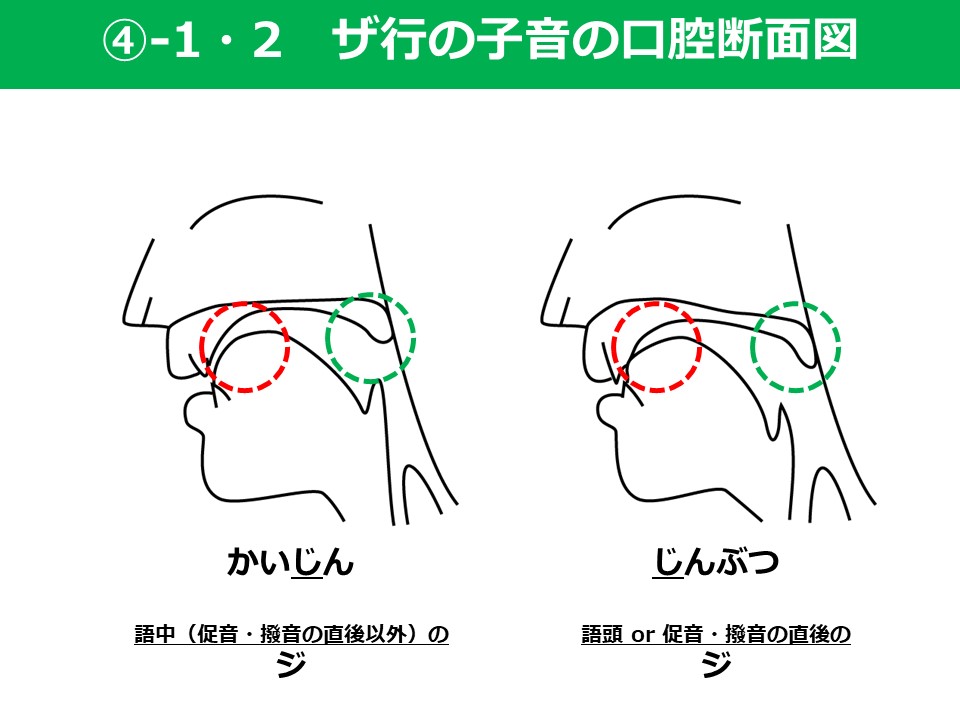

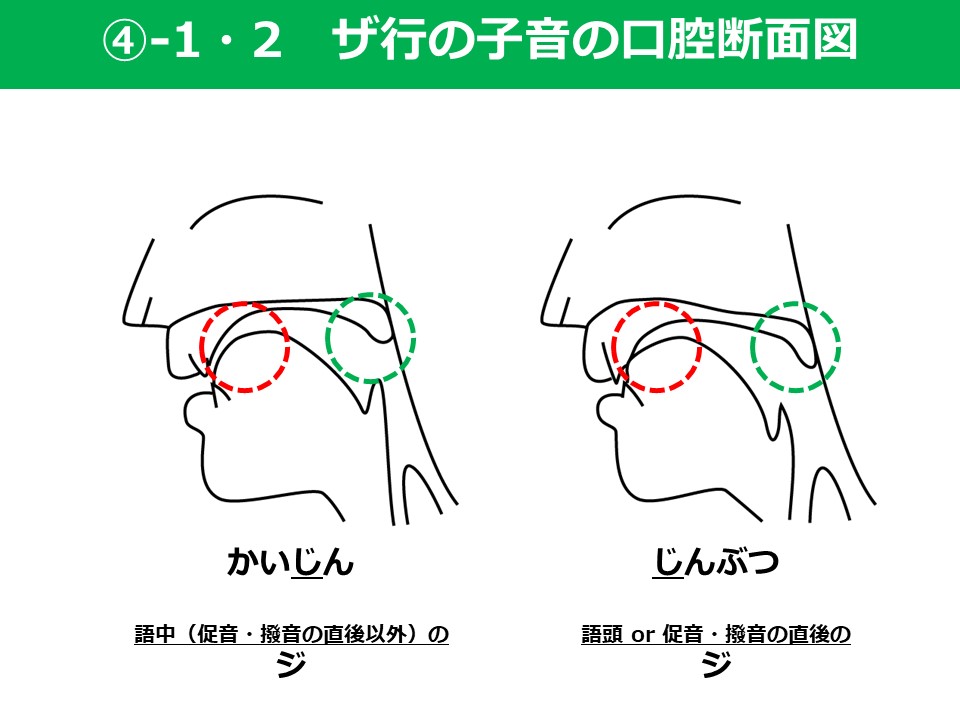

…とここまでが通常の流れなのですが、「ザ行」には+αで覚えることがあります。

「促音・撥音の直後以外の語中」という注意書きにお気づきでしょうか…!?

実は、ここまでの「ザ行」の内容は「促音・撥音の直後以外の語中」の場合であって、「語頭あるいは促音・撥音の直後」に来る「ザ行」は別の音声記号・口腔断面図なんです。

- 「もくざい」

- 「ざいもく」

「かな」で表すとどちらも「ザ」ですが、音声記号と口腔断面図は異なります。

また、

- 「かいじん」

- 「じんぶつ」

「かな」で表すとどちらも「ジ」ですが、音声記号と口腔断面図は異なります。

「促音・撥音の直後以外の語中」にくる「ザ行」は、

- ザ・ズ・ゼ・ゾ [z] 有声歯茎摩擦音

- ジ [ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音

でした。

「語頭あるいは促音・撥音の直後」にくる「ザ行」は、

- ザ・ズ・ゼ・ゾ [ʣ] 有声歯茎破擦音

- ジ [ʥ] 有声歯茎硬口蓋破擦音

です。

調音法が「摩擦音」「破擦音」で違いますね。

口腔断面図も確認してみましょう。

緑色の○を見てみると、鼻腔への通路は開いていないですね。

この時点での調音法は「鼻音以外」であることがわかります。

また、赤色の○を見てみると、どちらも調音点は「歯茎」です。

左は「歯茎硬口蓋」で呼気が完全に止められずにスキマができていますが、右は完全に閉じていますね。

そのため、左の調音法は「摩擦音」・右の調音法は「破裂音もしくは破擦音」であることがわかります。

「破裂音もしくは破擦音」という書き方になるのは、口腔断面図では両者の区別ができないからです。

口腔断面図は「発音する”直前”の状態」を表しています。

そのため、発音した”直後”に「破裂音のまま終わったのか?」「摩擦音になったのか?」を見分けることができません。

口腔断面図では、

ということに加えて、

ということを覚えておきましょう。

緑色の○を見てみると、どちらも鼻腔への通路は開いていないですね。

この時点での調音法は「鼻音以外」であることがわかります。

また、赤色の○を見てみると、どちらも調音点は「歯茎硬口蓋」です。

左は「歯茎硬口蓋」で呼気が完全に止められずにスキマができていますが、右は完全に閉じていますね。

そのため、左の調音法は「摩擦音」・右の調音法は「破裂音もしくは破擦音」であることがわかります。

【Bグループ】のまとめ

【Bグループ】では、「イ段だけ、別の音声記号になるもの」を取り扱いました。

清音の

- サ行

- ナ行

濁音・半濁音の

- ザ行

が該当します。

「ザ行」が「促音・撥音の直後以外の語中」「語頭あるいは促音・撥音の直後」で異なるので一見複雑そうですが、口腔断面図では+2個覚えるだけです。

【Cグループ】イ段・ウ段が、それぞれ別の音声記号になるもの

具体的には、清音の

- タ行

- ハ行

濁音・半濁音の

- ダ行

の「かな」です。

順に整理していきましょう。

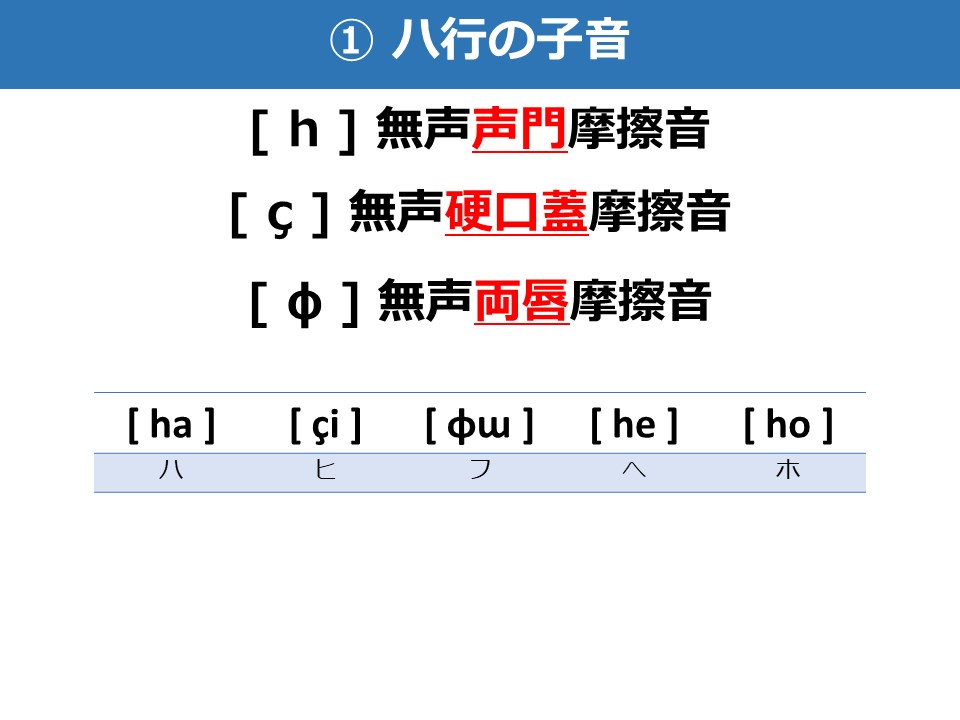

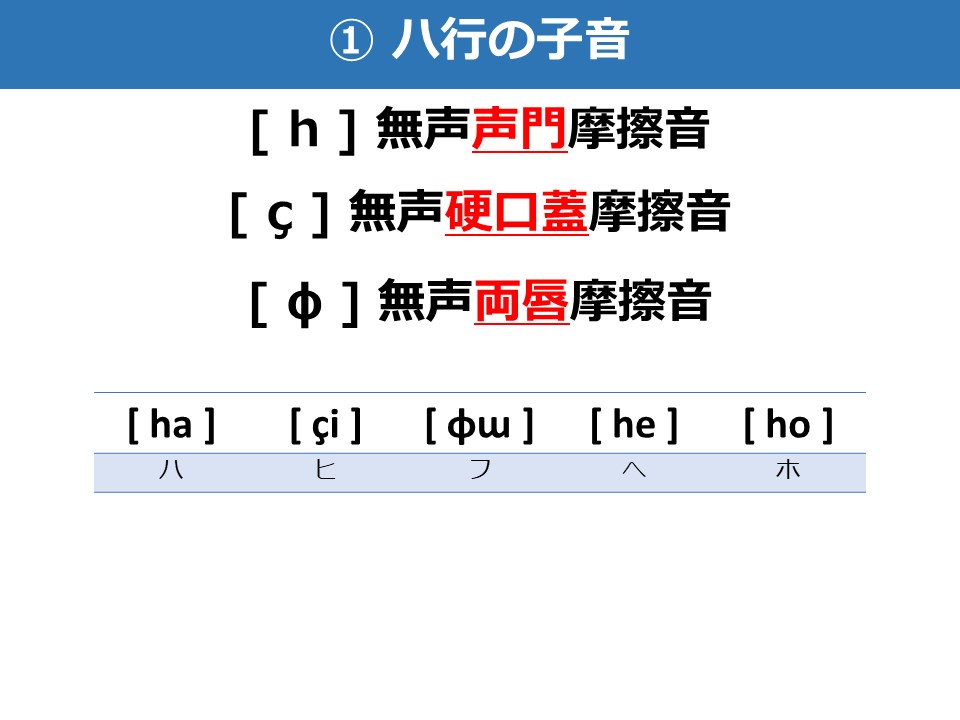

ハ行の子音

「ハ行」の子音の音声記号は、

- ハ・へ・ホ [h] 無声声門摩擦音

- ヒ [ç] 無声硬口蓋摩擦音

- フ [Φ] 無声両唇摩擦音

「ハ・へ・ホ」は同じ音声記号で、イ段である「ヒ」とウ段である「フ」がそれぞれ違いますね。

緑色の○を見てみると、どれも鼻腔への通路は開いていません。

そのため、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

また、赤色の○を見てみると、調音点が「ハ・へ・ホ」は「声門」・「ヒ」は「硬口蓋」・「フ」は「両唇」であることがわかります。

完全に呼気が止められているのではなく、スキマになっているので調音法は「摩擦音」ですね。

この中だと「声門」が1番わかりにくいと思います。

日本語教育能力検定試験では、1つの口腔断面図を見て答える問題は出題されません。

必ず、複数の口腔断面図を並べて、その中から答えとなるものを選びます。

単独の口腔断面図をみても「狭い・狭くない」はわからないのですが、複数のものを見比べて相対的に判断することは可能です。

「声門摩擦音」の口腔断面図は、声門の部分が狭まっているだけでなく、他でスキマを作っていないことがわかるように、口腔内は広く表されていることが多いです。

令和4年度試験でも出題されているので、注意しておきましょう。

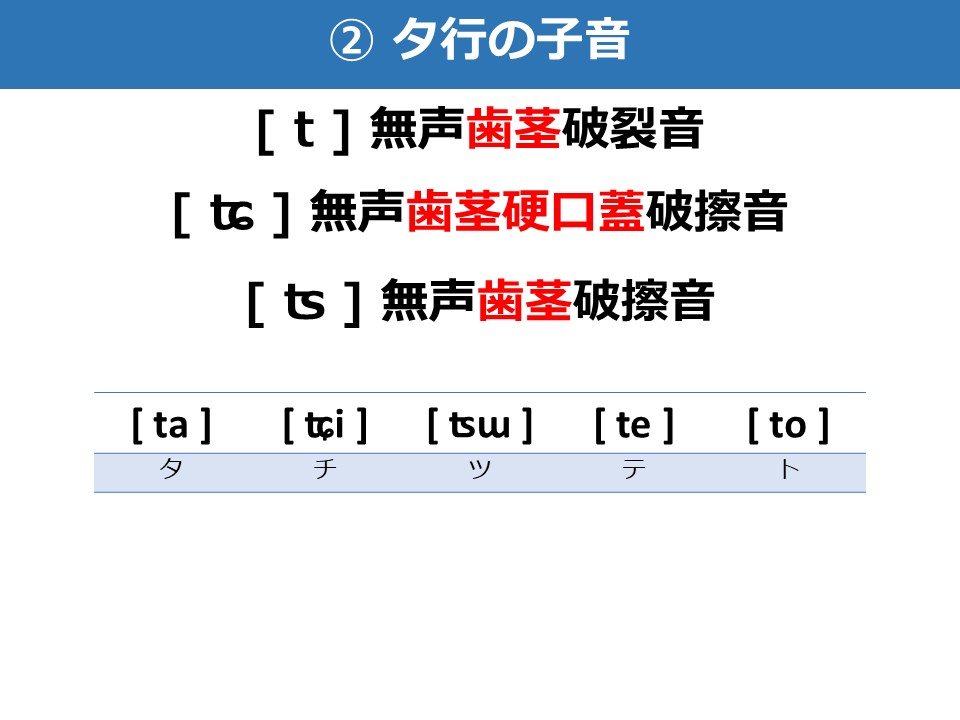

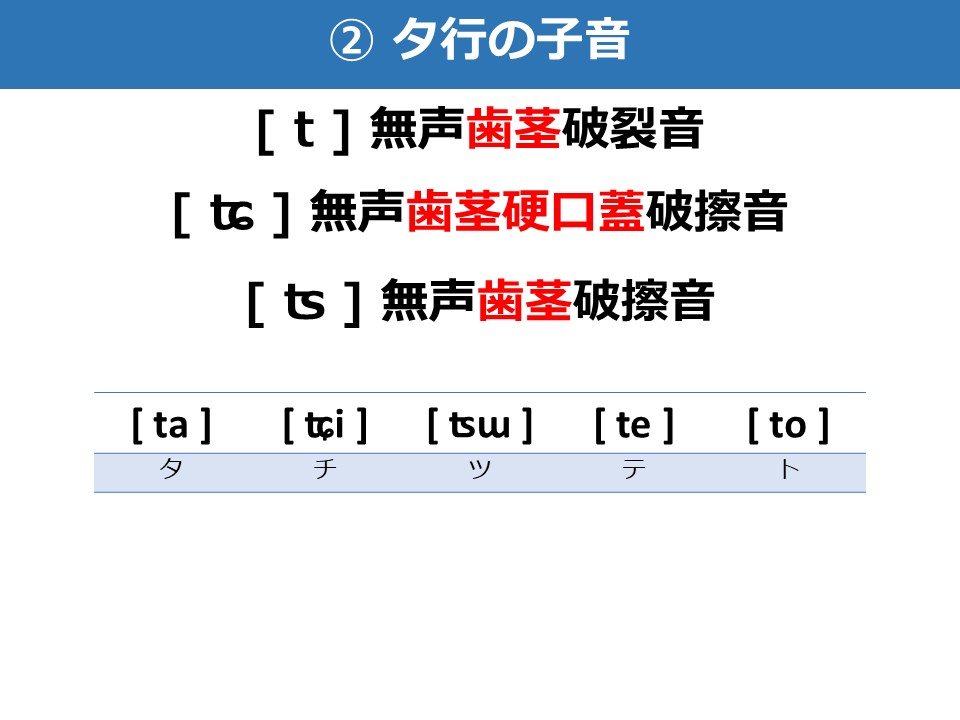

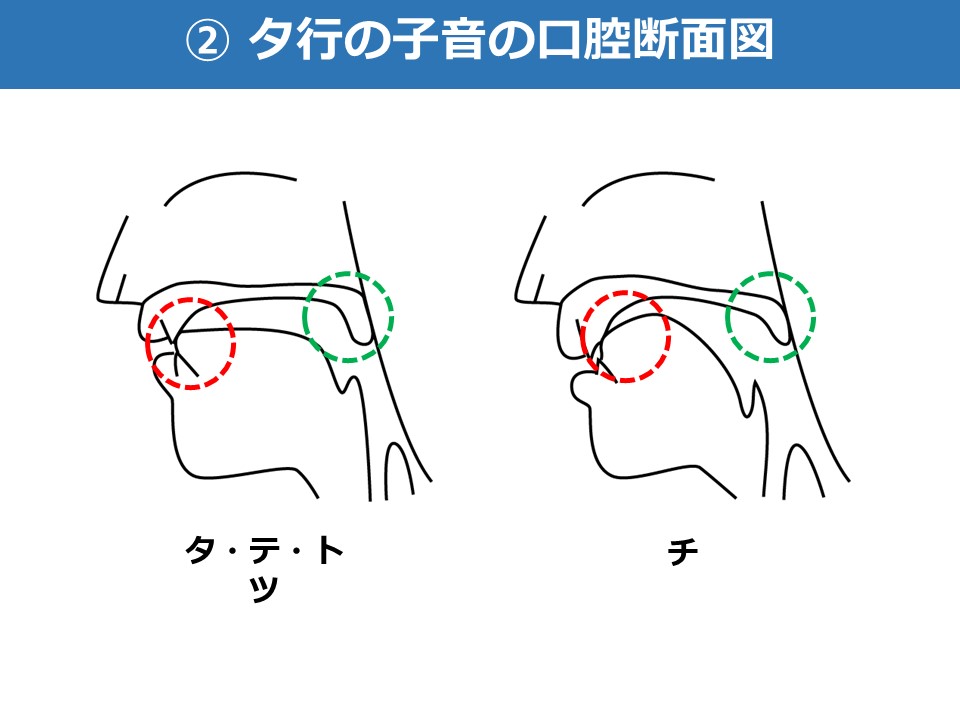

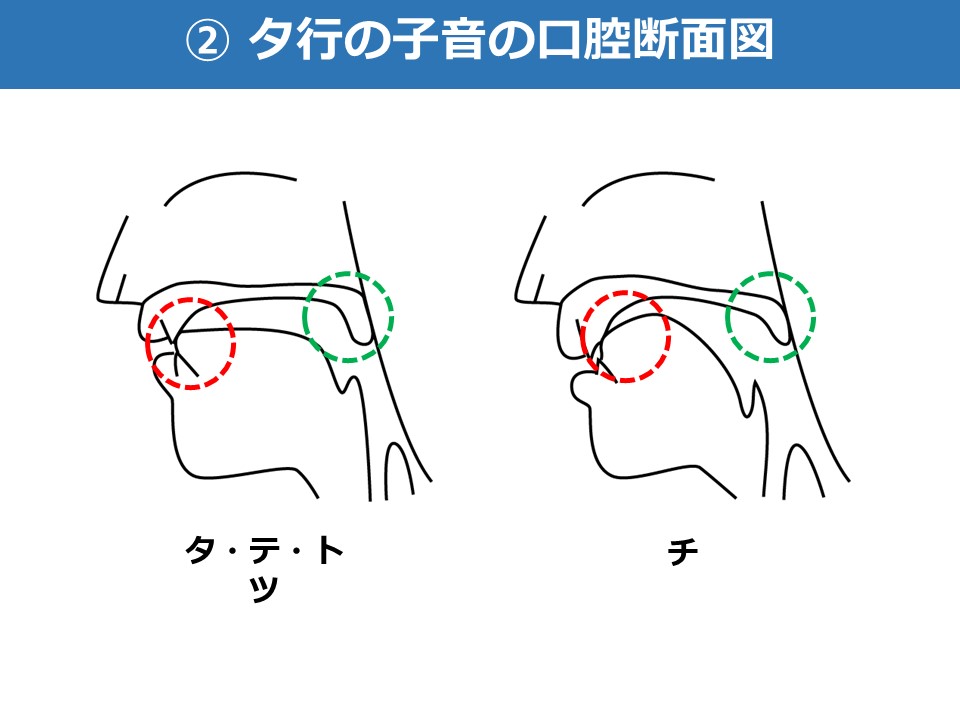

タ行・ダ行の子音

「タ行」の子音の音声記号は、

- タ・テ・ト [t] 無声歯茎破裂音

- チ [ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音

- ツ [ʦ] 無声歯茎破擦音

です。

「タ・テ・ト」は同じ音声記号で、イ段である「チ」とウ段である「ツ」がそれぞれ違いますね。

- タ・テ・ト [t] 無声歯茎破裂音

- ツ [ʦ] 無声歯茎破擦音

の2つは、調音法の「破裂音」「破擦音」だけが違います。

口腔断面図は「発音する”直前”の状態」を表すので、「破裂音」と「破擦音」を区別することはできません。

そのため、両者は同じ口腔断面図で表されます。

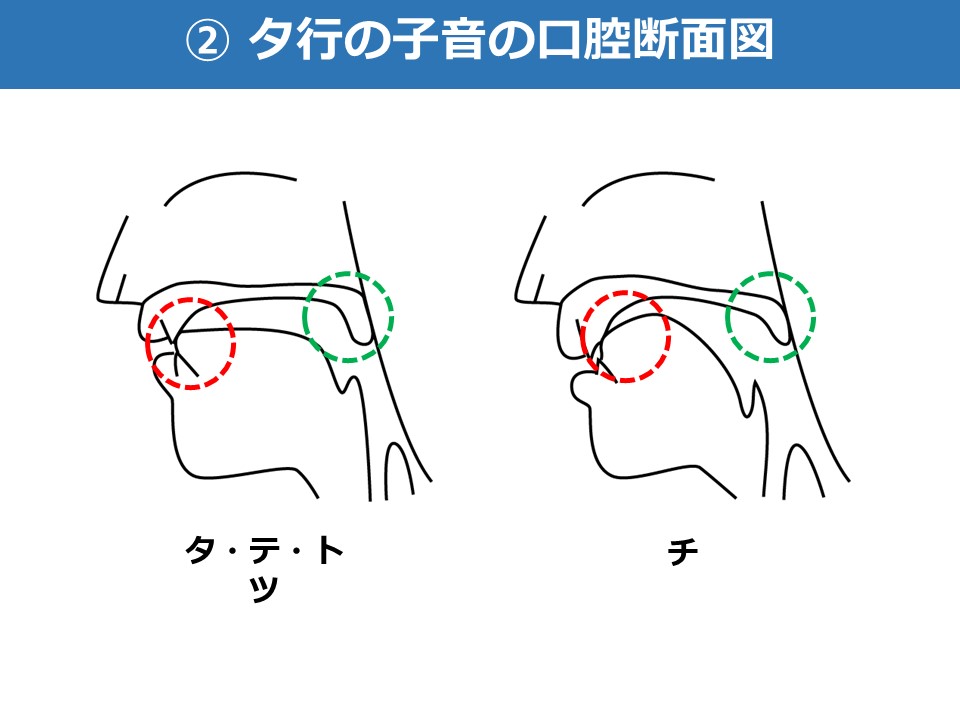

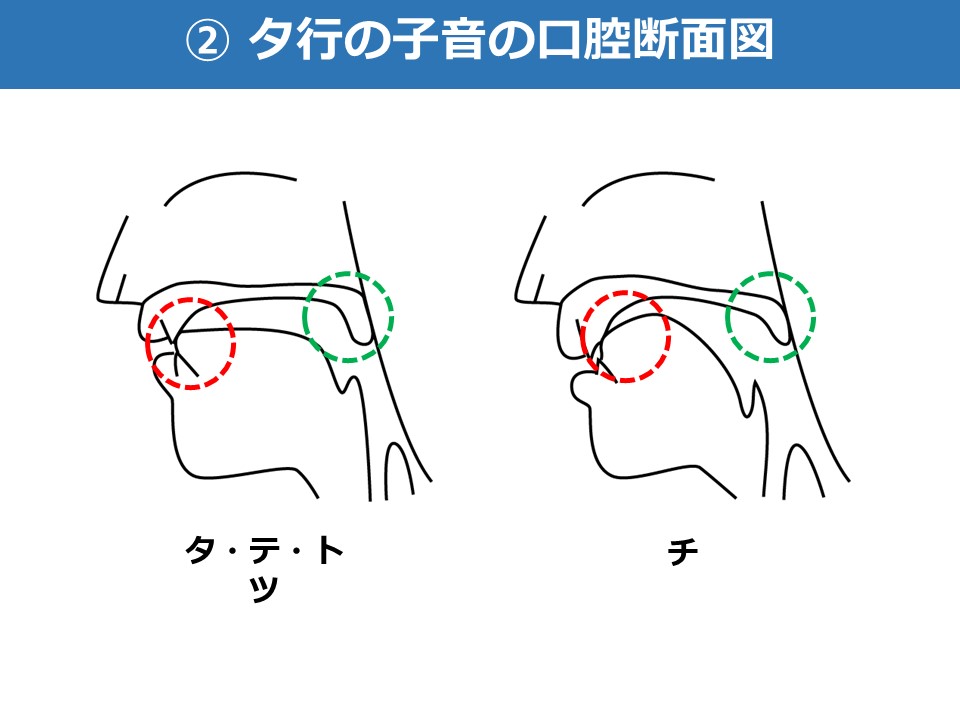

緑色の○を見てみると、どちらも鼻腔への通路が開いていないですね。

そのため、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると、左の調音点は「歯茎」・右の調音点は「歯茎硬口蓋」ですね。

どちらも完全に閉じて呼気がせき止められているので、調音法は「破裂音もしくは破擦音」です。

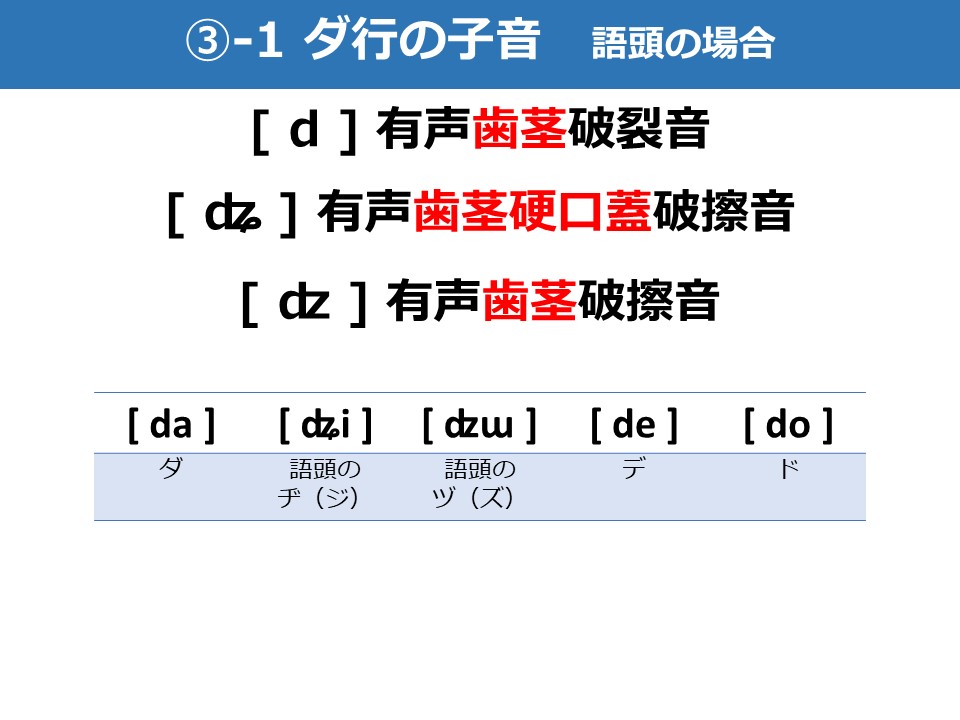

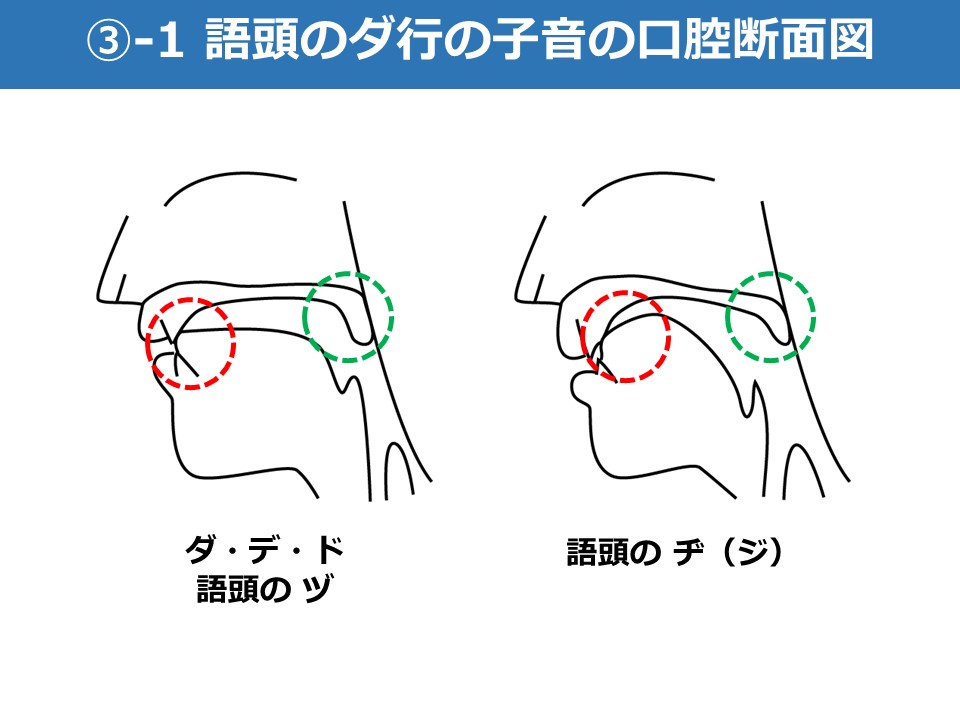

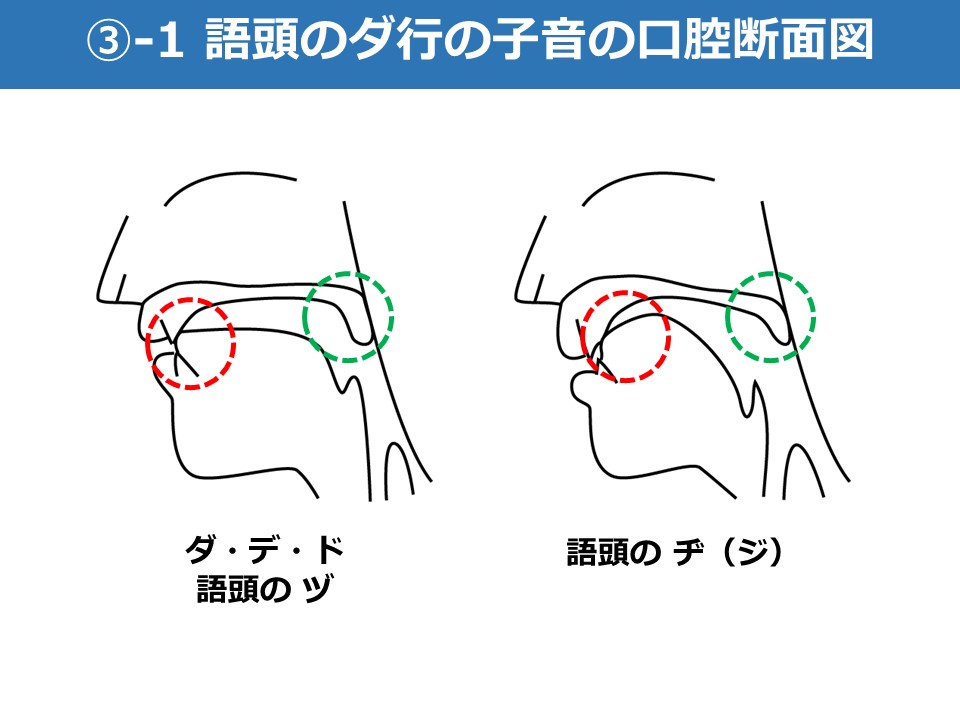

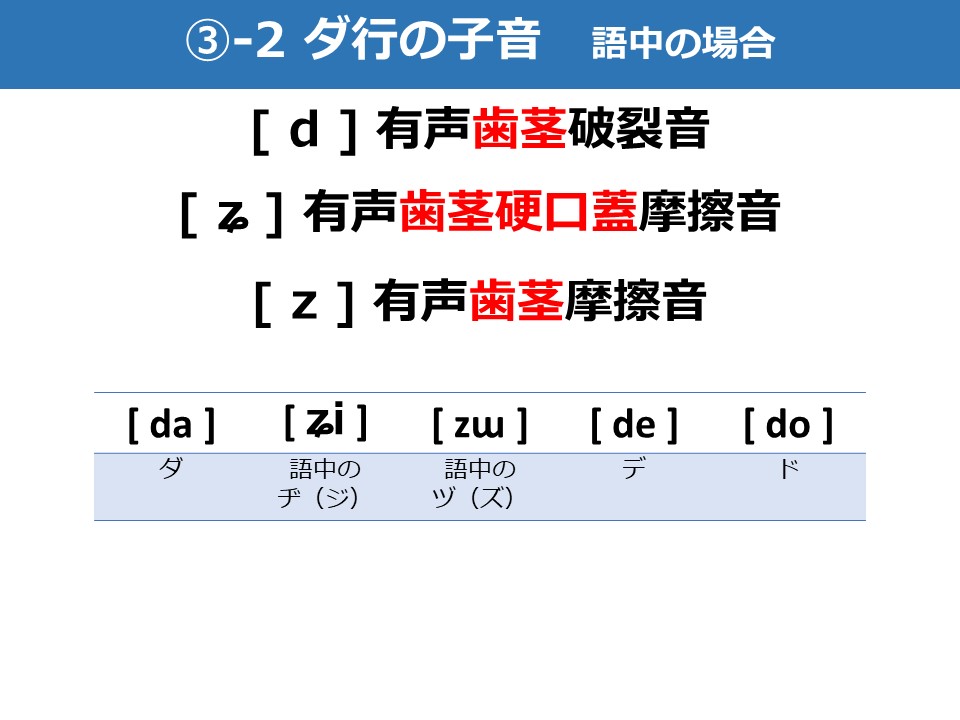

「ダ行」の音声記号を確認すると…なんだか見覚えのあるものがありますね。

「ヂ」は「ジ」と同じ音として、「ヅ」は「ズ」と同じ音として扱われます。

そのため、「ヂ」は「ジ」と、「ヅ」は「ズ」と同じ音声記号・同じ口腔断面図です。

「ジ」「ズ」と同じ音ということは、「ザ行」であった「語頭あるいは促音・撥音の直後」「促音・撥音の直後以外の語中」で違う音声記号・口腔断面図になる…というルールも適用されます。

「語頭あるいは促音・撥音の直後」にくる「ダ行」は、

- ダ・デ・ド [d] 有声歯茎破裂音

- ヂ(ジ) [ʥ] 有声歯茎硬口蓋破擦音

- ヅ(ズ) [ʣ] 有声歯茎破擦音

です。

「ダ・デ・ド」は同じ音声記号で、イ段である「ヂ(ジ)」とウ段である「ヅ(ズ)」がそれぞれ違いますね。

- ダ・デ・ド [d] 有声歯茎破裂音

- ヅ(ズ) [ʣ] 有声歯茎破擦音

の2つは、調音法の「破裂音」「破擦音」だけが違います。

口腔断面図は「発音する”直前”の状態」を表すので、「破裂音」と「破擦音」を区別することはできません。

そのため、両者は同じ口腔断面図で表されます。

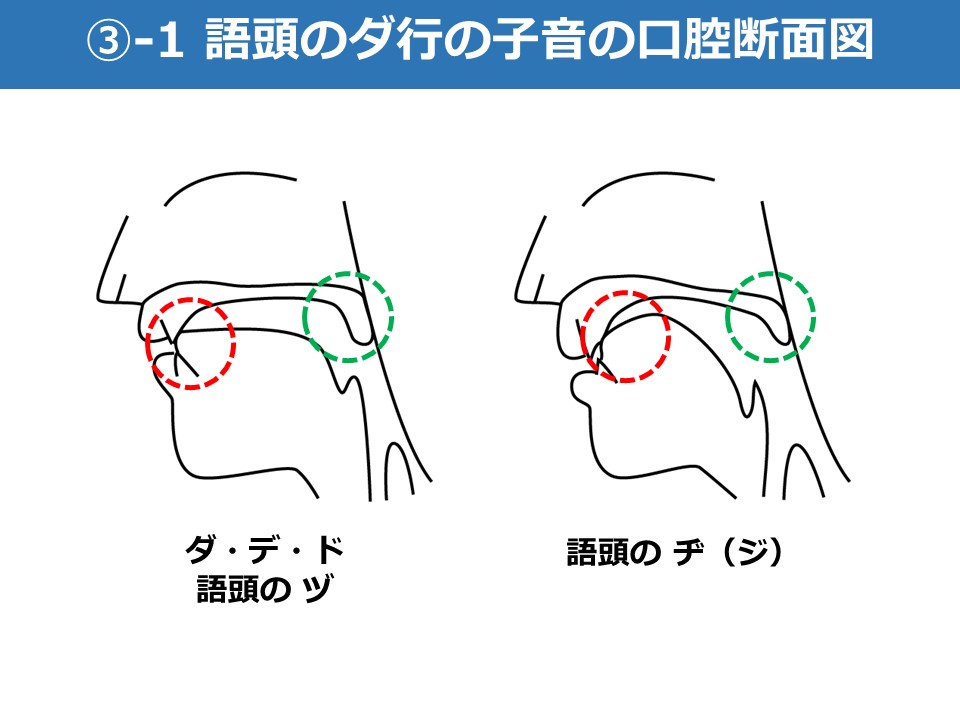

緑色の○を見てみると、どちらも鼻腔への通路が開いていないですね。

そのため、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると、左の調音点は「歯茎」・右の調音点は「歯茎硬口蓋」ですね。

どちらも完全に閉じて呼気がせき止められているので、調音法は「破裂音もしくは破擦音」です。

また、口腔断面図は「発音する”直前”の状態」を表すので、無声・有声を区別することはできません。

「タ行」の子音の音声記号は、

- タ・テ・ト [t] 無声歯茎破裂音

- チ [ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音

- ツ [ʦ] 無声歯茎破擦音

語頭にくる「ダ行」の子音の音声記号は、

- ダ・デ・ド [d] 有声歯茎破裂音

- ヂ(ジ) [ʥ] 有声歯茎硬口蓋破擦音

- ヅ(ズ) [ʣ] 有声歯茎破擦音

ですね。

無声・有声の部分だけが違うので、それぞれ同じ口腔断面図で表されます。

ここまできたら、あと一息です!

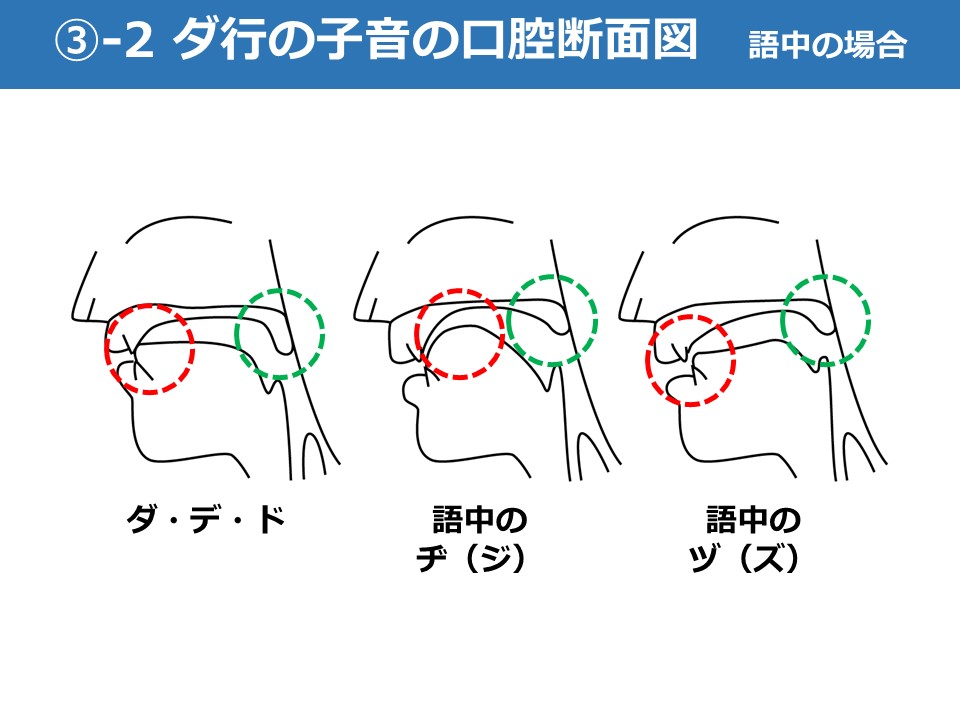

「促音・撥音の直後以外の語中」にくる「ダ行」は、

- ダ・デ・ド [d] 有声歯茎破裂音

- ヂ(ジ) [ʑ] 有声歯茎硬硬口蓋摩擦音

- ヅ(ズ) [z] 有声歯茎摩擦音

です。

「ダ・デ・ド」は同じ音声記号で、イ段である「ヂ(ジ)」とウ段である「ヅ(ズ)」がそれぞれ違いますね。

緑色の○を見てみると、どれも鼻腔への通路が開いていないですね。

そのため、この時点での調音法は「鼻音以外」です。

赤色の○を見てみると、左の調音点は「歯茎」・真ん中の調音点は「歯茎硬口蓋」・右の調音点は「歯茎」ですね。

左は、完全に閉じていて呼気がせき止められているので、調音法は「破裂音もしくは破擦音」です。

真ん中と右は、完全に閉じずにスキマができているので、調音法は「摩擦音」だとわかります。

【Cグループ】のまとめ

【Cグループ】では、「イ段・ウ段が、それぞれ別の音声記号になるもの」を取り扱いました。

該当するのは、清音の

- タ行

- ハ行

濁音・半濁音の

- ダ行

です。

「ダ行」は、「語頭」「語中」の場合分けが発生します。

「ザ行」のルールがそのまま適用されるので、

ということを押さえておきましょう。

練習問題にチャレンジ!

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

なかなか一読しただけでは難しいかもしれませんが、口腔断面図の問題を解くために必要な知識はこの記事にすべて詰め込んであります。

力試しとして、この記事の最初に掲載した練習問題にチャレンジしてみましょう。

試験Ⅱは、音声を聴いて答える問題です。

口腔断面図が出題される問題3では、学習者が間違った発音で読み上げたあとに、教師が発音上で問題のある箇所を言い直します。

【学習者】

かれは そっと たさやきました。

↓

【教師】

ささやきました。

の順に、正解だと思うものをa~dの中から選んでみてください。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

- 学習が間違えたのは、「た」の部分

- 「た」の子音の音声記号は、[t]

- [t]は、無声歯茎破裂音

- dは、鼻腔への通路が完全に閉じていないので、調音法が鼻音

- a~cは、鼻腔への通路が完全に閉じているので、調音法が鼻音以外

- a~cは、すべて調音点が完全に閉じているので、調音法が破裂音・破擦音

- aの調音点は、軟口蓋

- bの調音点は、歯茎

- cの調音点は、歯茎硬口蓋

bが正解です。

まとめ

口腔断面図は、各音声記号の「発音する”直前”の状態」を表しています。

これにより、

ということを覚えておきましょう。

ここまでの内容が一通り腹落ちすると、

この口腔断面図の「調音点」は?

- 両唇

- 歯茎

- 歯茎硬口蓋

この口腔断面図の「調音法」は?

- 鼻音

- 破裂音・破擦音

- 摩擦音

のようなレベルでの一問一答に即答できるようになります。

この段階と「過去問が解ける段階」の差は、「かな」と音声記号を紐づけて覚えられているかです。

この「かな」と音声記号の紐づけは、簡単な問題での練習が有効的です。

サイト内に練習問題を掲載しているので、ぜひチャレンジしてみてください。