「を」をとるのが他動詞・とらないのが自動詞…という覚え方をしていませんか?

これは、例外だらけの分類方法で

【自動詞】トンネルを抜ける

【他動詞】ねずみに噛みつく

【他動詞】Aさんに対して怒っていた。

などを正しく判断することができません。

この記事では、本来の「補語のとり方」による分類を1つずつ丁寧に解説していきます。

この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。

ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。

例文で学ぶ 日本語文法

日本語の自動詞・他動詞とは?

日本語の動詞は、自動詞・他動詞以外にも、次のような観点で分類されます。

活用から見た動詞の分類

Ⅰグループ(五段活用)

書く・読む など

Ⅱグループ(上一段活用・下一段活用)

見る・食べる など

Ⅲグループ(カ行変格活用・サ行変格活用)

来る・する

アスペクトから見た動詞の分類

動き動詞

書く・読む など

状態動詞

ある・存在する など

主体の意志の有無から見た動詞の分類

意志動詞

書く・読む など

無意志動詞

患う・失う など

日本語の自動詞・他動詞の間違った見分け方

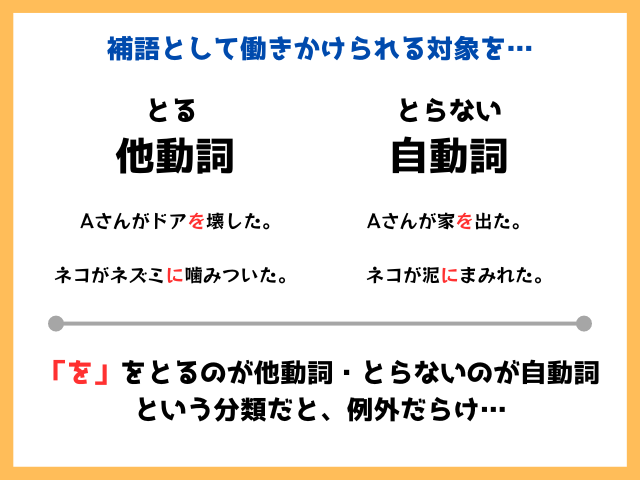

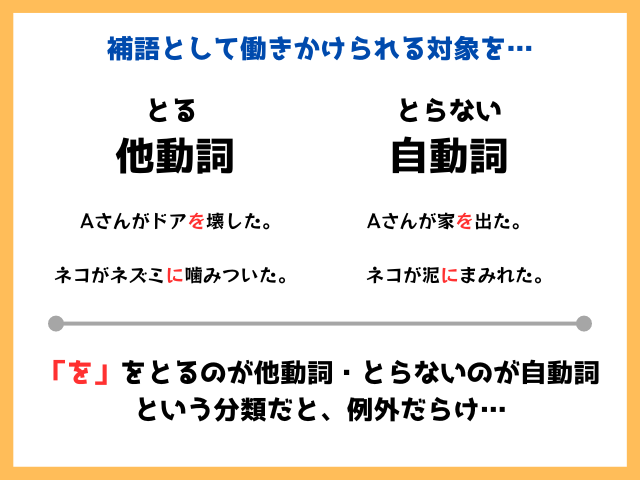

「~を」をとるのが他動詞・とらないのが自動詞

という覚え方をしていませんか…?

これは、間違いです。

時計を壊した。

の「壊す」は、「~を」をとる他動詞ですが、

トンネルを抜ける。

の「抜ける」は、「~を」をとっているものの自動詞に分類されます。

また、

犬が子どもに噛みついた。

の「かみつく」は、「~に」をとっているのに他動詞なんです。

「~を」をとるのが他動詞・とらないのが自動詞

というルールだと、例外だらけで正しい分類ができないことがわかります。

日本語の自動詞・他動詞の正しい見分け方

日本語の自動詞・他動詞とは?

が正しい見分け方です。

「補語」・「対象」がキーワードなので、1つずつ確認していきましょう。

補語とは?

のことです。

私は 行った。

だと、文の要素が足りないですよね。

私は 図書館に 行った。

のように、述語の動詞「行く」には、主語以外に「●●に」という場所の成分が必要です。

この文の補語は、「図書館に」ですね。

また、

Aさんが Bさんに 手紙を 送った。

だと、述語の動詞「送る」には、主語以外に「●●に」という相手・「●●を」という対象の成分が必要です。

この文の補語は、「Bさんに」「手紙を」ですね。

それでは、次の文の補語はどれでしょうか?

今日は 朝から 図書館で 本を たくさん 読んだ。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

今日は 朝から 図書館で 本を たくさん 読んだ。

述語の動詞「読む」には、主語以外に「●●を」という対象の成分が必要です。

たくさんの要素が並んでいますが、この文の補語は、「本を」だけですね。

なので、自動詞・他動詞を見分けるためには、まず「文中で補語になるは、どれか?」を理解する必要があります。

対象とは?

対象を表す格助詞「を」

【変化の対象】

手紙を破った。

荷物を部屋の中に運んだ。

【動作の対象】

ボールを蹴る。

本を読む。

【心的活動の対象】

映画を見る。

学生時代を思い出す。

対象を表す格助詞「が」

【心的状態の対象】

日本語の勉強が好きだ。

彼との別れが悲しい。

【能力の対象】

幽霊が見える。

逆上がりができる。

【所有の対象】

私には中学生の息子がいる。

私には野望がある。

対象を表す格助詞「に」

【動作の対象】

意見に反対する。

父親にさからう。

【心的活動の対象】

先輩にあこがれる。

社会保険料の支払いに苦しむ。

対象を表す複合格助詞「に対して」

【働きかけの目当てとしての対象】

増税に対して怒っていた。

Aさんに対して恐縮している。

対象を表す複合格助詞「について」

【思考活動や言語活動のテーマ・内容としての対象】

定年後の人生について考えている。

技能実習制度について説明します。

日本語の自動詞・他動詞の練習問題

自動詞・他動詞を見分けるときの手順

- 補語とは、述語が必須で要求する成分のうち、主語以外のもの

- 対象とは、述語が表す動きや認識などに対し、その動きの影響を受けるもの・認識が向けられるもの

- 「に対して・について」は、対象の用法しかない。

- 「を・が・に」は、対象以外の用法もある。

- 「に対して・について」は、対象の用法しかないので、他動詞で確定。

- 「を・が・に」は、対象の用法であれば他動詞・対象以外の用法であれば自動詞。

例文で確認していきましょう。

自動詞・他動詞を見分ける練習問題 ①

私は 毎朝 リビングで コーヒーを 飲む。

この文で使われている動詞は、自動詞・他動詞のどちらでしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

私は 毎朝 リビングで コーヒーを 飲む。

この文の述語は、動詞「飲む」です。

「飲む」には、主語以外に「●●を」が必要ですね。

この文の補語は、「コーヒーを」であることがわかります。

補語である「コーヒーを」は、「飲む」という動作の対象です。

これにより、「飲む」が他動詞であることがわかります。

「コーヒーを」という補語があり、それが「飲む」という述語の対象を表している。

自動詞・他動詞を見分ける練習問題 ②

鳥たちが 雨の中 必死に 飛んでいる。

この文で使われている動詞は、自動詞・他動詞のどちらでしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

鳥たちが 雨の中 必死に 飛んでいる。

この文の述語は、動詞「飛ぶ」です。

「飛ぶ」には、主語以外の必須成分はないですね。

補語がないので、「飛ぶ」が自動詞であることがわかります。

そもそも補語がない。

自動詞・他動詞を見分ける練習問題 ③

中学生の頃は 先輩に あこがれていた。

この文で使われている動詞は、自動詞・他動詞のどちらでしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

中学生の頃は 先輩に あこがれていた。

この文の述語は、動詞「あこがれる」です。

「あこがれる」には、主語以外に「●●に」が必要ですね。

この文の補語は、「先輩に」であることがわかります。

補語である「先輩に」は、「あこがれる」という心的活動の対象です。

これにより、「あこがれる」が他動詞であることがわかります。

「先輩に」という補語があり、それが「あこがれる」という述語の対象を表している。

自動詞・他動詞を見分ける練習問題 ④

車が トンネルを 抜けた。

この文で使われている動詞は、自動詞・他動詞のどちらでしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

車が トンネルを 抜けた。

この文の述語は、動詞「抜ける」です。

「抜ける」には、主語以外に「●●を」が必要ですね。

この文の補語は、「トンネルを」であることがわかります。

補語である「トンネルを」は、動作の対象ではなく、どこを抜けるか?という空間的な経過域です。

これにより、「抜ける」が自動詞であることがわかります。

「トンネルを」という補語があるが、「通る」という述語の対象ではない。

自動詞・他動詞を見分ける練習問題 ⑤

21時に 駅に 到着した。

この文で使われている動詞は、自動詞・他動詞のどちらでしょうか?

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

21時に 駅に 到着した。

この文の述語は、動詞「到着する」です。

動詞「到着する」には、主語以外に「●●に」という着点の成分が必要ですね。

「21時に」は必須ではありませんが、「駅に」はないと文が成立しません。

この文の補語は、「駅に」であることがわかります。

補語である「駅に」は、動作の対象ではなく、どこに到着したか?という移動の着点です。

これにより、「到着する」が自動詞であることがわかります。

「駅に」という補語があるが、「到着する」という述語の対象ではない。

自動詞・他動詞の対応関係

有対自動詞と有対他動詞

ゴールが決まった。

の「決まる」は、「決める」という他動詞のペアをもつ「有対自動詞」です。

反対から見た

ゴールを決めた。

の「決める」は、「決まる」という自動詞のペアをもつ「有対他動詞」です。

有対他動詞・有対自動詞のペアの例

他動詞が原因となる動作・自動詞がそれによる変化を表すもの

壊す - 壊れる

折る - 折れる

入れる - 入る

移す - 移る

止める - 止まる

冷ます - 冷める

切る - 切れる

降ろす - 降りる など

無対自動詞と無対他動詞

雨が降る。

の「降る」は、他動詞のペアがない「無対自動詞」です。

本を読んでいる。

の「読む」は、自動詞のペアがない「無対他動詞」です。

無対自動詞の例

自然現象であり、原因となる動作を必要としないもの

凍る

光る

茂る

熟す

実る

成長する など

自己完結型の動作で、ほかへの働きかけがないもの

走る

歩く

泳ぐ

座る

疲れる

休む

寝る など

無対他動詞の例

働きかけによる対象の変化がないもの

見る

読む

話す

謝る

楽しむ

問う

あげる

もらう など

自他同形の動詞

話が終わった。

の「終わる」は、補語がないので自動詞ですが

話を終えた。

のように、対象である補語をもつ他動詞として使うこともできますね。

注意するのは、「開く」です。

「あく」であれば

ドアが開く。

ドアを開ける。

という自他のペアがある有対自動詞・有対他動詞ですが、「ひらく」だと

ドアが開く。

ドアを開く。

という自他同形の動詞として分類されます。

自他同形の動詞の例

和語で自他同形になるもの

(義務が/義務を)伴う

(危険性が/危険性を)増す

(氷が/氷を)張る

(波が/波を)よせる

(準備が/準備を)手間取る

漢語・外来語語幹で「●●する」となるもの

(光が/光を)反射する

(店が/店を)オープンする

形態的な対応がなく、自他の意味的対応をもつ動詞

Aさんがチームリーダーになった。

課長がAさんをチームリーダーにした。

の自動詞「なる」は、形態こそ違うものの、意味的には他動詞「する」とペアになっていますね。

豚が死んだ。

人が豚を殺した。

の自動詞「死ぬ」と他動詞「殺す」や

夕食ができた。

夕食を作った。

の自動詞「できる」と他動詞「作る」も同様の例です。

自他のペアがないときの代用

他動詞のペアがない無対自動詞の場合

「凍る」という無対自動詞の場合

水が凍った。

↓

水を凍らせた。

のように、使役形が他動詞の代わりをすることができます。

自動詞のペアがない無対他動詞の場合

「ほめる」という無対他動詞の場合

先生がAさんをほめた。

↓

Aさんが先生にほめられた。

のように、受身形が自動詞の代わりをすることができます。

自動詞・他動詞を見分けるために必要な知識

その動詞の「補語」は何か?

その補語は働きかけられる「対象」か?

参考書籍

今回は、

✅ 日本語の自動詞・他動詞とは?

✅ 日本語の自動詞・他動詞の間違った見分け方

✅ 日本語の自動詞・他動詞の正しい見分け方

✅ 自動詞・他動詞の練習問題

✅ 自動詞・他動詞を見分けるために必要な知識

✅ 自動詞・他動詞の対応関係

について、解説してきました。

を主に参考にしています。

さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。

また、この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。

ぜひ、ブックマークしてご確認ください。