令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題3A

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

(1) 声帯の振動

その答えになる理由

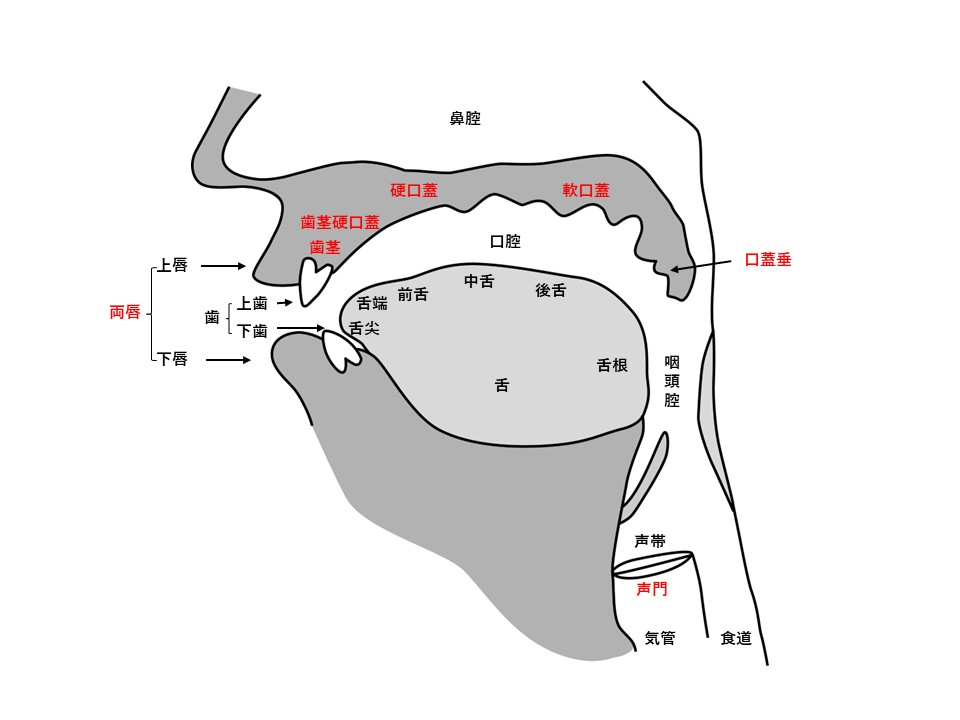

「声帯」は、「喉頭(こうとう)」と呼ばれる気管の内部にあります。

開閉する一対の筋肉のひだでできており、その隙間である「声門」の状態を変化させることで、声帯の振動を引き起こし、言語音を発生するための声を作る働きをしています。

「喉頭(こうとう)」と似た器官で「咽頭(いんとう)」と呼ばれる部分があります。

「咽頭(いんとう)」は喉頭の上部から口蓋垂の裏側までまたがっており、口蓋垂の裏を咽頭の壁につけたり話したりすることで、鼻腔への通路を開けたり閉じたりします。

そのため、鼻腔が絡む選択肢である2・4は、咽頭の説明のため誤りです。

また、1も声帯振動を確認するためでなく、呼気を確認するためのものなので誤りですね。

3が正解です。

(2) 母音の無声化

解説 母音の無声化

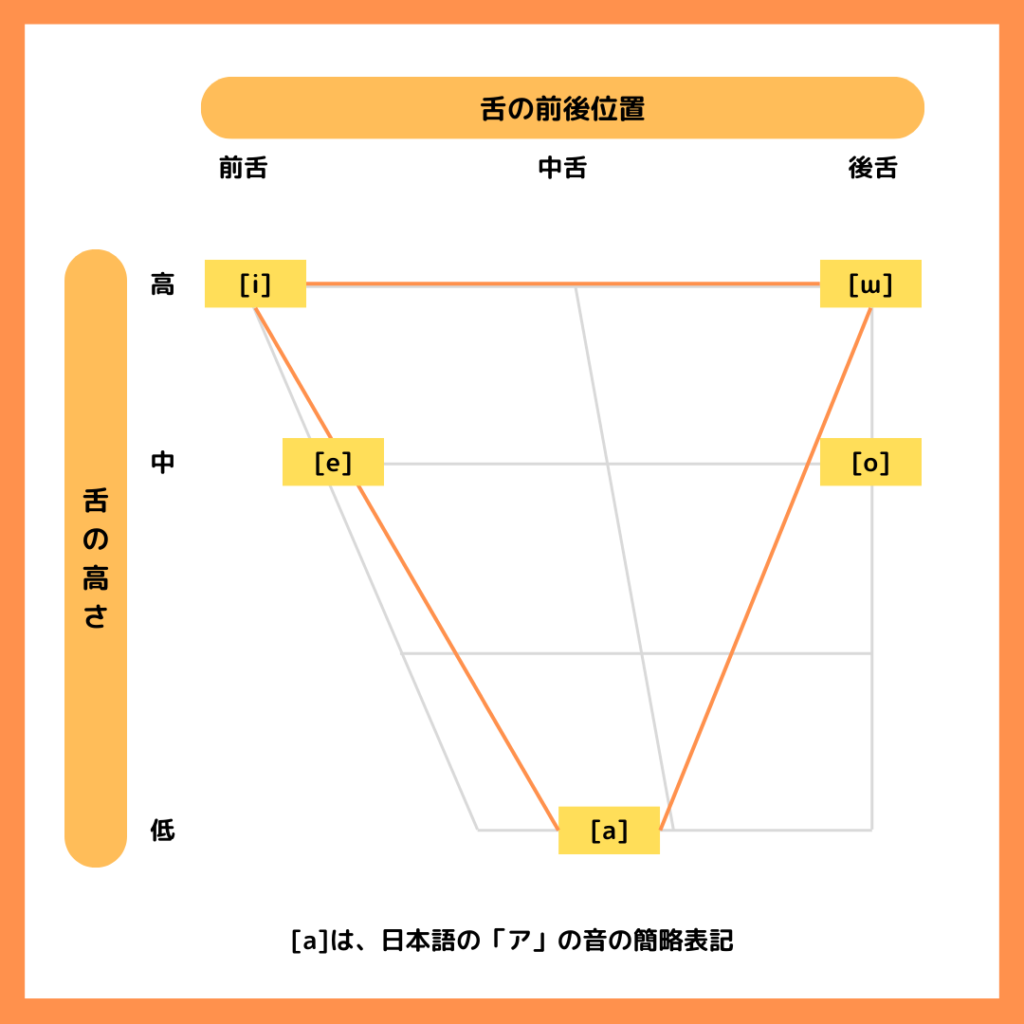

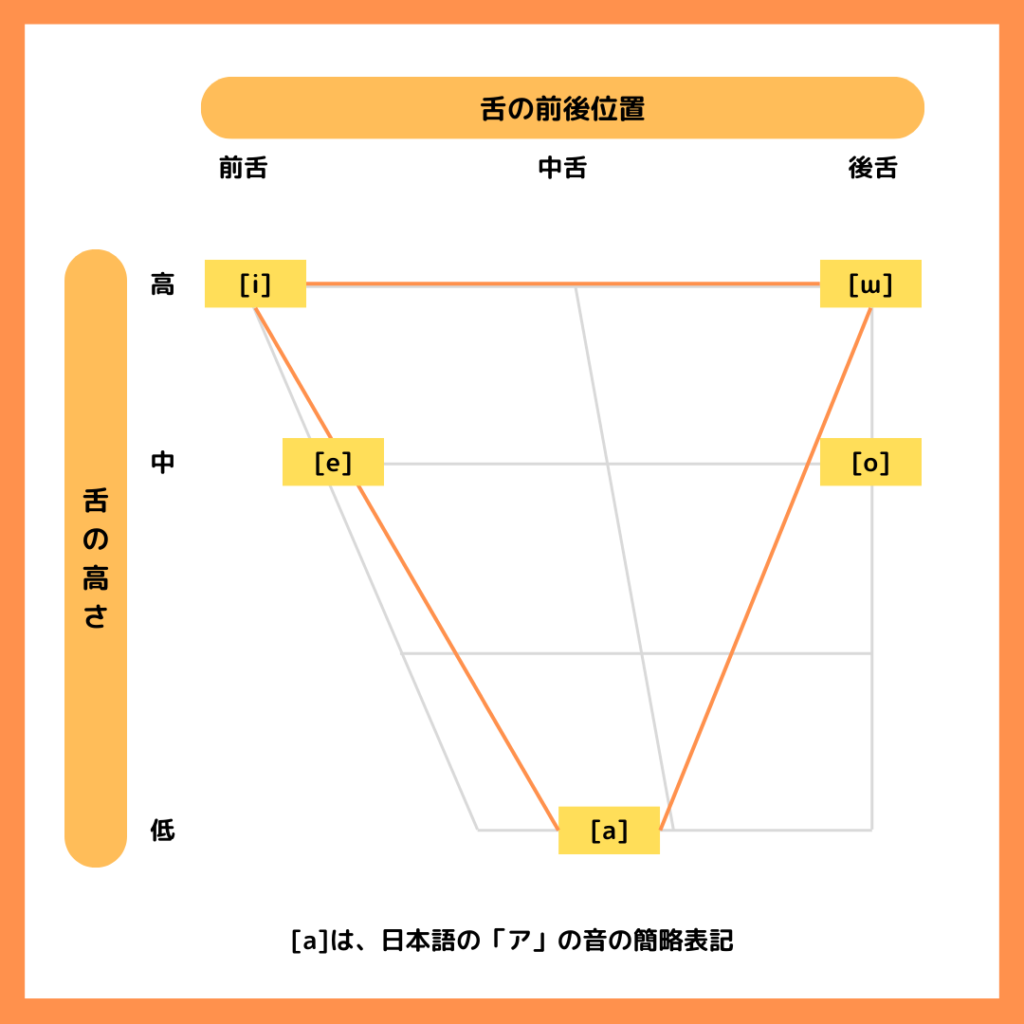

舌の位置が高い「イ」「ウ」は、

- 「八田(はった)」のように、無声音の子音に挟まれたとき

- 「です」のように、無声音の子音のあとで、後続音がないとき

に無声音化しやすいです。

長崎市

ながさきし

/naŋasakiɕi/

また、広母音の「ア」・中母音の「エ」「オ」は、

- 「低高」のアクセントで始まり、

- 同じ母音をもつ無声子音が後続する語頭の「ハ」「ホ」の拍

で無声音化しやすくなります。

墓場

/hakaba/

誇り

/hokori/

実際に声に出してみると、イメージがつきやすいですね。

その答えになる理由

通常、母音は全て声帯振動を伴う有声音ですが、例外的に母音が声帯振動を伴わないで発音されたとき、その母音は無声化されたといいます。

いくつか、特徴を知っていると選択肢を絞りやすくなります。

1つずつ見ていきましょう。

西日本方言に多い、上昇イントネーションでは母音の無声化が起こりにくいのが特徴です。

反対に、東京方言では母音の無声化が起こりやすくなります。

1は、正しい内容です。

長崎

ながさき

低高低低

長崎市

ながさきし

低高高高低

「ながさき」では母音の無声化が起きていませんが、「ながさきし」になると、「きし」/kiɕi/で母音の無声音化が起きています。

母音の無声音化により、アクセント核の位置が変わっていますね。

2は、間違いです。

キツツキ

/kiʦɯʦɯki/

は、ルール通りであれば、最後の母音以外がすべて無声化します。

ただし、実際に声に出してみると……間の母音がすべて無声音化しているわけではなさそうですね。

3は、間違いです。

母音の無声化が起きたとしても、

キツツキ

/kiʦɯʦɯki/

のように、アクセントが変わらなければ、母音が無声音化したとしても発話の意味理解に影響はありません。

4は、間違いです。

(3)適語補充

その答えになる理由

(2)の解説より、舌の位置が高い狭母音「イ」「ウ」は、

- 「八田(はった)」のように、無声音の子音に挟まれたとき

- 「です」のように、無声音の子音のあとで、後続音がないとき

に無声音化しやすいです。

(イ)に来るのは、「文末」ですね。

無声子音のあとで、後続音がない句末・文末のときは、母音が無声音化しやすくなります。

選択肢に出てくる音声記号を確認みると、

| [ɾ] | 有声歯茎弾き音 日本語のラ行の子音 |

| [n] | 有声歯茎鼻音 日本語のナ・ヌ・ネ・ノの子音 |

| [ɸ] | 無声両唇摩擦音 日本語のフ・ファ・フェ・フォの子音 |

| [ɕ] | 無声歯茎硬口蓋摩擦音 日本語のシ・シャ・シュ・ショの子音 |

であり、

- [ɸ] 無声両唇摩擦音

- [ɕ] 無声歯茎硬口蓋摩擦音

が無声音の子音ですね。

(ア)に入るのが[ɸ] [ɕ] 、(イ)に入るのが「文末」なので、4が正解です。

(4)広母音・中母音の無声化

その答えになる理由

(1)の解説より、広母音の「ア」・中母音の「エ」「オ」は、

- 「低高」のアクセントで始まり、

- 同じ母音をもつ無声子音が後続する語頭の「ハ」「ホ」の拍

で無声音化しやすくなります。

選択肢は、いずれも「低高」のアクセントで始まっていますね。

1 こう

2 めい

3 かん

4 ほく

2つ目の条件にピッタリなものはないのですが、最も適当なものだと、4が良さそうです。

(5)連濁

解説 連濁

尾+ひれ

→ おびれ

昔+はなし

→ むかしばなし

連濁が起こりにくいパターンも確認しておきましょう。

はる+かぜ

→ × はるがぜ

→ ○ はるかぜ

のように、後ろの語の2拍目に濁音がある場合や

やま+かわ

→ × やまがわ

→ ○ やまかわ

のように、並列関係にある場合は、そのままの形で複合語になることが多いです。

前者のパターンを「ライマンの法則」といいます。

その答えになる理由

わかりやすいのは、3と4から見ていきましょう

3は、ライマンの法則の説明です。

これは、連濁が起こりやすい場合の説明ですね。

また、漢語や外来語に比べて、語頭に濁音の来ない和語の方が連濁が起こりやすくなります。

3と4は、間違いです。

残った1と2を見てみると…

「山と川」といった並列関係の場合は

やま+かわ

→ やまかわ

のように、連濁になりませんが、

「山の川」といった前の語が後ろの語を修飾する場合は

やま+かわ

→ やまがわ

のように、連濁になりますね。

2が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら