令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題1

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 アメリカ構造主義言語学

解説 アメリカ構造主義言語学

- 文字を持たないアメリカ原住民が話すのを聞き取る

- それを音声文字に書き起こして分析をする

という進め方から始まっており、言語は音声が基本であるという考え方がベースです。

採集された客観的な言語データを基に、個々の具体的事実から一般的な法則を導き出す帰納的な方法による言語の記述・分析を目指していました。

代表的な教授法には、「オーディオリンガル・メソッド」などがあります。

その答えになる理由

「アメリカ構造主義言語学」は、外国語教授法の分野を勉強する中で用語だけ見たかも…という方が多いのではないかと思いますが、今回は、成り立ちまで知らないと解けないですね。

- 当該言語の音声を最小単位まで

という音声を基本とした言語データの収集・分析であることが

- 分析→体系化

という個々の具体的事実から一般的な法則を導き出す帰納的な方法であることがわかるため、3が正解です。

問2 ミニマルペア

ミニマルペアは、用語の意味ではなく、今回のように「ミニマルペアになるもの」という形で出題されます。

解説 ミニマルペア

天気 /tenki/

電気 /denki/

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

個体 /kotai/

広大 /koudai/

- tとdの違い

- uの付加

のように、2か所違いますね。

1は、ミニマルペアではありません。

悪い /warui/

わりー /warii/

- uとiの違い

のように、1か所の違いですが、「わりー」が口語になっているだけで意味は同じですね。

2は、ミニマルペアではありません。

行ったの /ittano/

行かなかったの /ikanakattano/

違うのは、1か所どころではないですね。

単に、肯定・否定が対立しているだけです。

3は、ミニマルペアではありません。

知らない /siranai/

死なない /sinanai/

- rとnの違い

のように、1か所だけ違いますね。

この1か所の違いにより、意味も違うものになっています。

4が、ミニマルペアの例です。

問3 VT法(ベルボ・トナル法)

解説 VT法(ベルボ・トナル法)

リズムやイントネーションを重視し、「身体リズム活動」を用いて正しい発音に導きます。

手を叩きながら発音して、「拍」を確認する

手を上下しながら発音して、「アクセント」を確認する

などの活動がイメージしやすいですね。

その答えになる理由

「VT法(ベルボ・トナル法)」は、身体リズム活動がキーワードです。

1の内容がピッタリですね。

これが正解です。

問4 日本語の音韻の特徴

解説 閉音節

行く /ik-u/

行かない /ik-anai/

の ik 部分は、子音で終わっていますね。

これは、閉音節です。

一方、

見る /mi-ru/

見ない /mi-nai/

の mi 部分は、母音で終わっていますね。

これは、開音節です。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

先生 /sensei/

せんせー /sensee/

連続している母音が「長音化」して、同じ母音になっていますね。

1は、正しい内容です。

「先生」を音節で区切と

/se-n-se-i/

- /se/ 母音で終わる開音節

- /n/ 子音で終わる閉音節

- /se/ 母音で終わる開音節

- /i/ 母音で終わる開音節

ですね。

日本語のかなは、「母音」「子音+母音」のため、

- 促音 /tot-ta/

- 撥音 /to-n-da/

のような特殊な場合以外は、母音で終わる「開音節」が中心になります。

2は、間違いです。

貯金

ちょきん

のように、拗音を2文字で表すことは正しいのですが、拍数は

ちょ・き・ん

のように、1拍で発音します。

早速

さっそく

さ・っ・そ・く

のように、2文字で表し、拍も分かれる促音とは違うので、注意しましょう。

3は、間違いです。

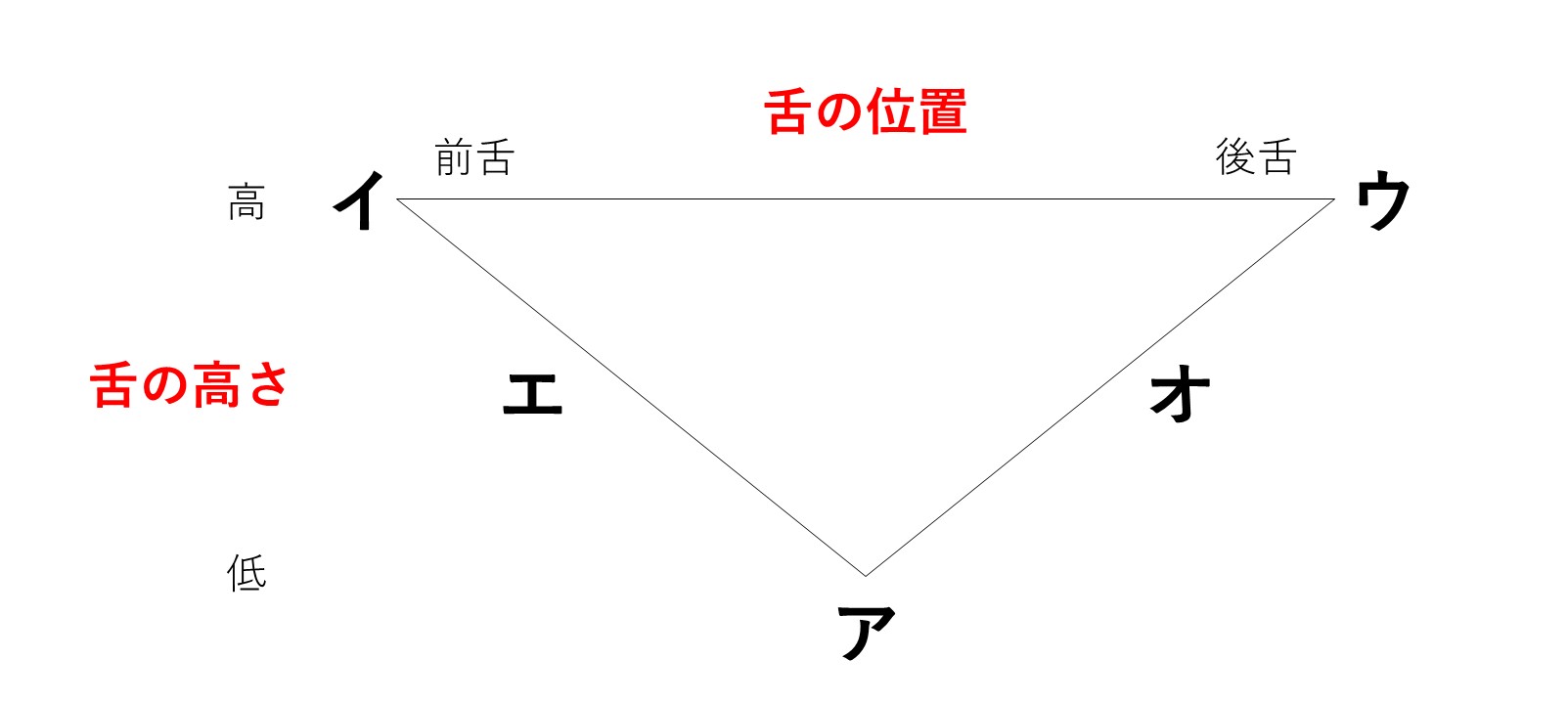

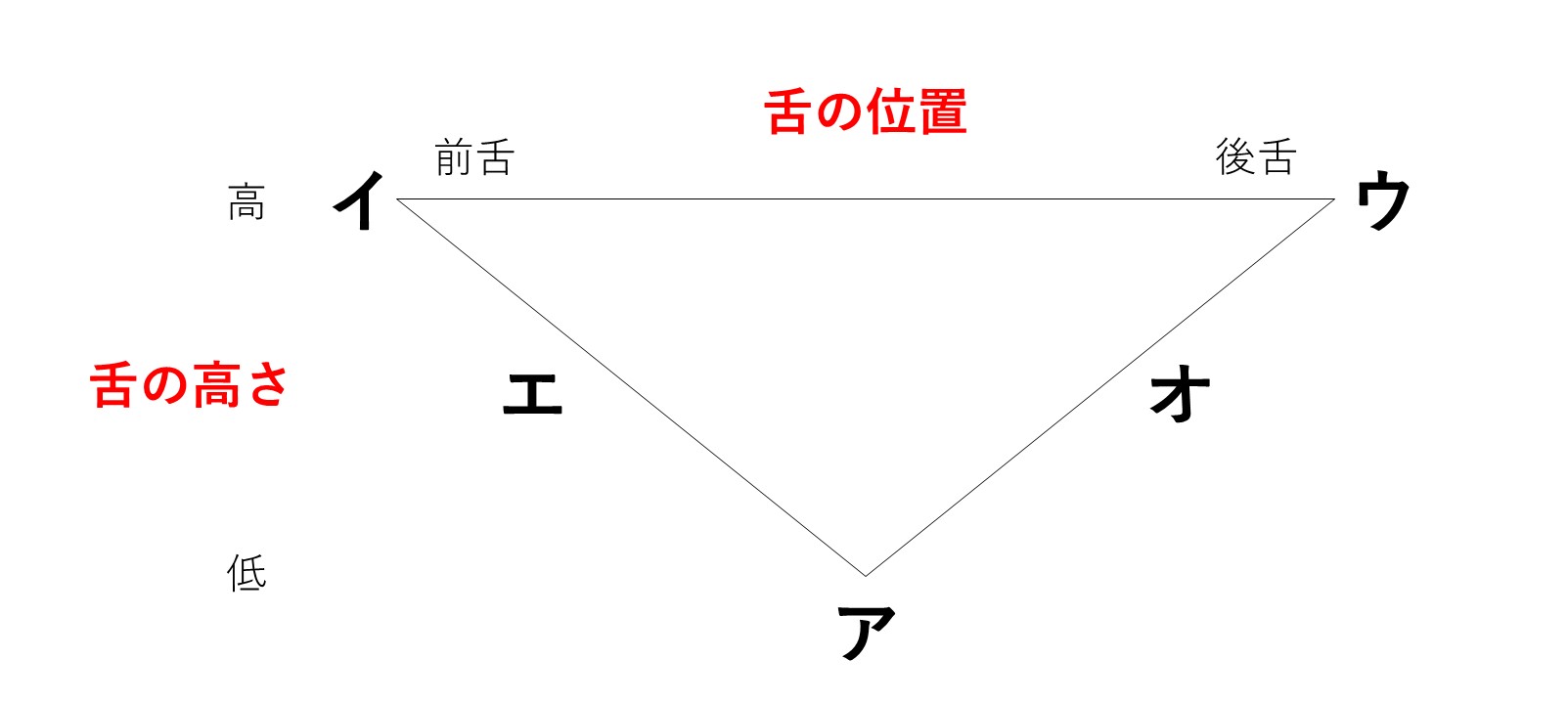

「広母音」とは、日本語のかなでは「ア」のことです。

舌の位置が低くなって、口腔(口の中)が広くなるので「広母音」と呼ばれます。

※ 舌の高さから「低母音」とも呼ばれます。

「広母音」の反対は「狭母音」で、日本語のかなでは「イ」と「ウ」のことです。

舌の位置が高くなって、口腔(口の中)が狭くなるので「狭母音」と呼ばれます。

※ 舌の高さから「高母音」とも呼ばれます。

日本語の中で「広母音」に分類されるのは「ア」だけなので、多いとは言えませんね。

4は、間違いです。

問5 「自己モニター」を利用した音声教育

解説 自己モニター

その答えになる理由

2だけ「自己モニター」ではなく、教師のものを真似させていますね。

これが正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら