令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題9

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 異文化間葛藤

その答えになる理由

それっぽい言葉が出てきたときは、物怖じせず意味を類推してみましょう。

異文化と何の間か?を考えると、「異文化⇔自文化」であると想定できます。

また「葛藤」とは、心の中にそれぞれ違った方向・相反する方向の考えがあって、その選択に迷いが生じている状態」のことですね。

そのため、「異文化間葛藤」とは、「異文化と自文化の間に相反する考えがあって、その選択に迷いが生じている状態」であると言えます。

3がドンピシャで正解です。

ほかの選択肢を見てみると…

1・2は、「同一化」「同一の感情」が違います。

葛藤は、選択に迷いが出ている段階であり、これらは葛藤を乗り越えたあとに出てくる内容です。

4は、「自我の統合」が違います。

今回聞かれているのは、「異文化 ⇔ 自文化」の内容です。

問2 直接・双方向方略

その答えになる理由

「直接・双方向方略」という用語を知っている必要はありません。

心理学の用語なので、大半の受験生は知らないはずです。

- 直接 ⇔ 間接

- 双方向 ⇔ 一方向

が想定できれば、

- 直接・双方向

- 直接・一方向

- 間接・双方向

- 間接・一方向

という4つに分けられることも類推できます。

- 葛藤を解消するために、相手に対して、どのようにアプローチをとるか?

- 相手の欲求にどれだけ丁寧に配慮をするか?

がポイントです。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、相手に対して、直接的にアプローチしています。

また、一方的に伝えており、相手の欲求への配慮が小さい内容になっていますね。

これは、直接・一方向方略です。

2は、相手に対して、間接的にアプローチしています。

また、一方的に離れており、相手の欲求への配慮が小さい内容になっていますね。

これは、間接・一方向方略です。

3は、相手に対して、間接的にアプローチしています。

また、状況を相手に伝えており、相手の欲求への配慮が大きい内容になっていますね。

これは、間接・双方向方略です。

4は、相手に対して、直接的にアプローチしています。

また、両者が守るルールを設定しており、相手の欲求への配慮が大きい内容になっていますね。

これは、直接・双方向方略です。

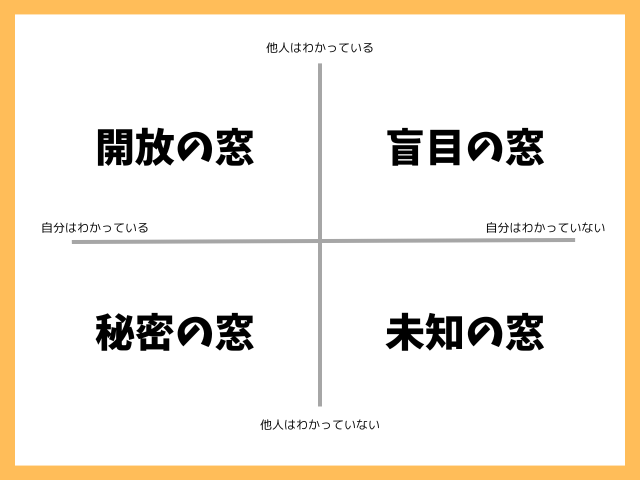

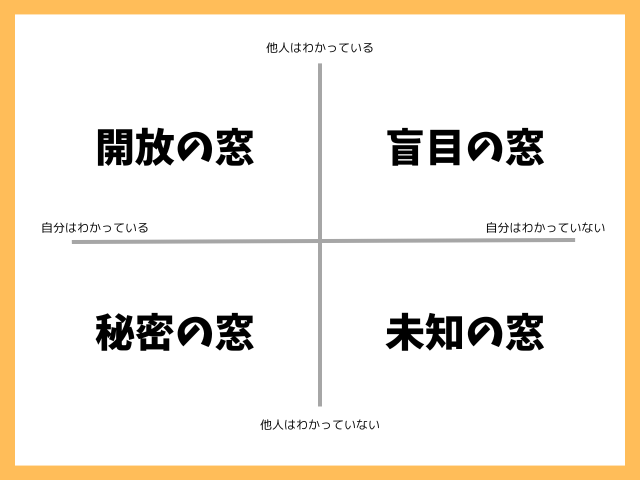

問3 ジョハリの窓

解説 ジョハリの窓

自己開示の程度について分析するために、

- 自分自身が知っているか?

- 他人が知っているか?

の視点により、4つの窓に当てはめて考えます。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

他者の意見を聞こうとせず、頑固者になる傾向があるのは、「秘密の窓」が大きい人ですね。

1は、間違いです。

「盲目の窓」が大きい人は、自分が自身について知らないことが多いため、他者の自分に対する反応への感受性が低い傾向にあります。

2が正解です。

周囲は知っているが、本人が全く気づいていない部分は、「盲目の窓」ですね。

3は、間違いです。

自分も周りの人も気づいていない、可能性を秘めた部分は、「未知の窓」ですね。

4は間違いです。

問4 偏見

解説 ステレオタイプ 偏見 差別

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

他者に対する無意識的な否定感情は、「偏見」の内容ですね。

1は、適当な内容です。

自集団の立場を優位にするということは、相対的に他集団を劣位にするということであり、これも「偏見」の内容ですね。

2は、適当な内容です。

感情をもっているだけ・考えているだけであれば「偏見」ですが、排除行動までいくと「差別」になってしまいます。

3は、偏見に対する記述として不適当です。

他者を否定的に捉える考え方は、「偏見」の内容ですね。

4は、適当な内容です。

問5 再カテゴリー化

解説 カテゴリー

その答えになる理由

「集団間の再カテゴリー化を促す活動」とは、

- すでにカテゴリー化されている集団同士を

- ごちゃまぜにして、再度カテゴリー化する活動

であると推測できます。

1が当てはまりそうですね。

これが正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら