令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題8

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 カルチャー・ショック

解説 カルチャー・ショック

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、後半が間違いです。

カルチャー・ショックは誰にでも起こりえるものですが、その程度・期間は人によって異なります。

2は、前半と後半の組み合わせが間違いです。

異文化に対する期待が大きければ、ギャップを感じたときのショックを受けやすく、期待が小ければ、ギャップを感じたときのショックも小さくなります。

3は、何も問題ありません。

これが正解です。

4は、前半が間違いです。

カルチャー・ショックは「異文化を受け入れる過程」で起こるので、「異文化は絶対に受け入れない!」という人の場合はカルチャー・ショックの程度は小さくなります。

問2 ベリー

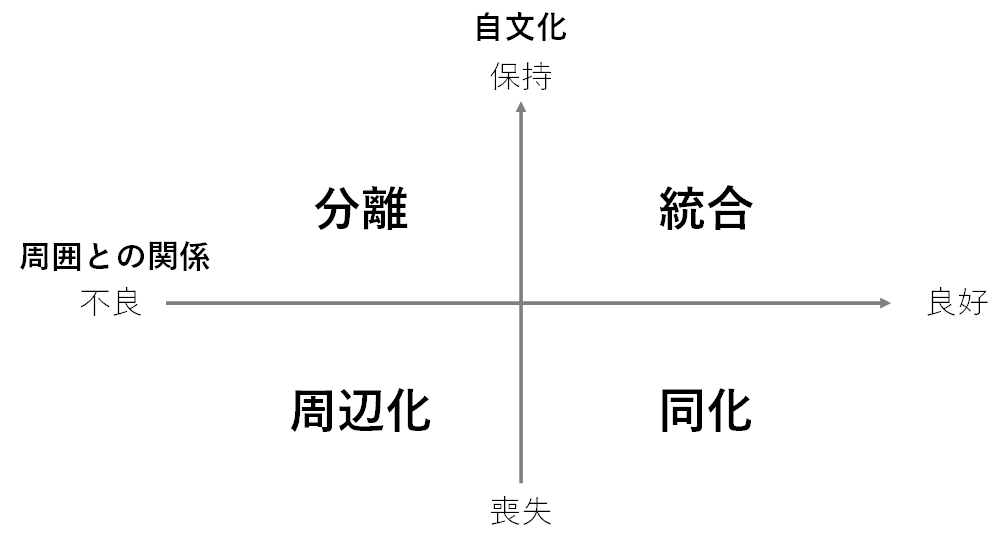

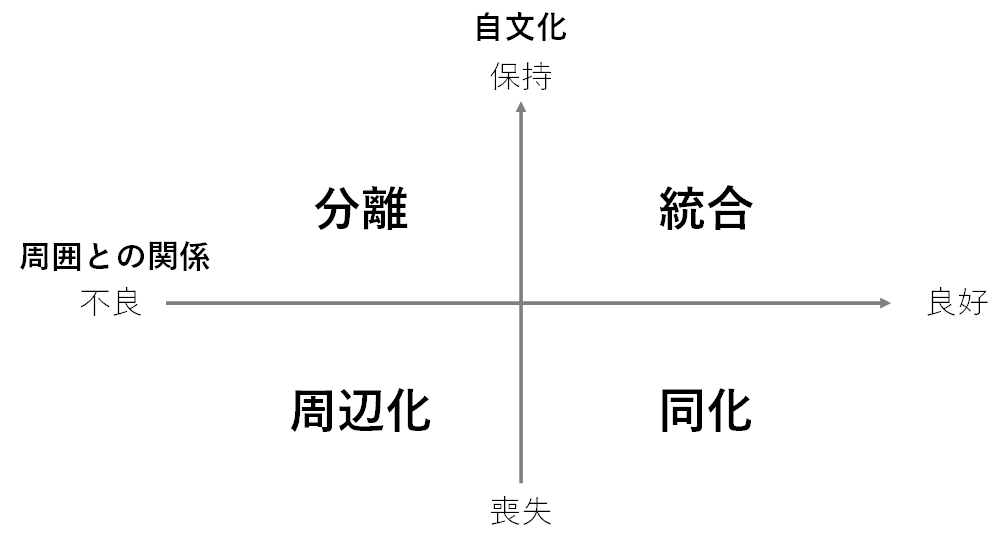

解説 ベリーによる異文化変容の4タイプ

統合

自文化を保持しながら、新しい文化を取り入れていく態度

同化

自文化の保持をせずに、新しい文化に適応していく態度

分離

自文化を保持し、新しい文化との関わりを避ける態度

周辺化

自文化の保持をせず、新しい文化への適応にも無関心である態度

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、周囲との関係は良好ではなく、自文化を引き続き保持しています。

「分離」の態度の例なので、これが正解です。

2は、周囲との関係は良好を目指しており、自文化と距離を置こうとしていますね。

「同化」の態度の例なので、これは間違いです。

3は、周囲との関係・自文化との関係ともに良好を目指しています。

「統合」の態度の例なので、これは間違いです。

4は、周囲との関係・自文化との関係ともに距離を置こうとしていますね。

「周辺化」の態度の例なので、これは間違いです。

問3 アイデンティティ

解説 アイデンティティ

今回はそこまで聞かれていませんが、日本語教育能力検定試験では

- 社会的アイデンティティ

- 個人的アイデンティティ

を区別して出題されることがあります。

併せて、整理しておきましょう。

解説 社会的アイデンティティ

解説 個人的アイデンティティ

解説 アフォーダンス

概念なので、イメージがつきづらいですよね。

公園のベンチ → 座る

子ども時代を過ごした家 → なつかしい

のように、「環境が、行動や感情に影響すること」自体を「アフォーダンス」と言います。

解説 エンパシー

解説 コーピング

休日は、仕事のことを忘れるために趣味に打ち込む

などの行動が該当します。

その答えになる理由

「異文化に接触した際に、どのような態度をとるか?」という異文化受容態度と関わりが深い用語なので、選択肢の中では「アイデンティティ」が良いですね。

1が正解です。

問4 コンテクストの概念

解説 高コンテクスト文化

解説 低コンテクスト文化

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「低コンテクスト文化」では、文脈への依存度が低いため、言葉がそのままの内容で相手に伝わります。

問題が生じた場合は、直接的な対立になりやすいですね。

1は間違いです。

「低コンテクスト文化」では、文脈への依存度が低いため、言葉がそのままの内容で相手に伝わります。

言われたことを文字通りに解釈する傾向が強くなりますね。

2は正しいです。

「高コンテクスト文化」では、文脈への依存度が高いため、話し手・聞き手で共有されているであろう情報をもとに会話をします。

個人が他者から独立した存在だと捉えやすいのは、「高コンテクスト文化」ではなく「低コンテクスト文化」ですね。

3は間違いです。

「高コンテクスト文化」では、文脈への依存度が高いため、話し手・聞き手で共有されているであろう情報をもとに会話をします。

明確に意思を言語化するのは、「高コンテクスト文化」ではなく「低コンテクスト文化」ですね。

4は間違いです。

問5 自己効力感

解説 自己効力感

その答えになる理由

自己効力感を高めて物事に取り組むには、

自分ならできる!やってみよう!

という思考が大切です。

できてもできなくても、ありのままを受け入れよう。

どのような結果になるにせよ、自分の意志で行動することが大事!

現状と目指す姿のギャップを埋めていこう!

という思考は、目標達成する上では非常に大切なのですが、自己効力感とは関係ありません。

選択肢の中では、4が自己効力感を高める内容ですね。

これが正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら