令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題4

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 目標言語調査

●●調査・●●分析の用語を確認しておきましょう。

解説 ニーズ調査・分析

- どのような場面で使う日本語を学びたいか?

- どのレベルまでの習得を目指したいか?

- 4技能(読む・聞く・書く・話す)のうち特に必要とされるのはどれか?

などを把握することを目的としています。

解説 レディネス調査・分析

●外的条件

・学習者の国籍や母語

・学習者の時間的/経済的制約 など

●内的条件

・外国語学習の経験有無

・(既習者に対しての)学習総時間数 など

を把握することを目的としています。

解説 目標言語調査

解説 目標言語使用調査

その答えになる理由

「日本語が日本人にどのように使われているのか?」を把握するのが、「目標言語調査」ですね。

「学習者がどのような日本語を学びたいか?・学習する上での留意点は何か?」を把握するのであれば、「ニーズ分析・調査」「レディネス分析・調査」です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1 前半が「ニーズ分析・調査」・後半が「レディネス分析・調査」の内容です。

2 これが「目標言語調査」の内容です。

3 これは「レディネス分析・調査」の内容です。

4 これは「レディネス分析・調査」の内容です。

「実際の言語運用」が「母語話者である日本人が実際に話している内容」ですね。

2が正解です。

問2 Plan-Do-Perspectives

解説 Plan-Do-See

Plan(計画)

Do(実行)

Check(評価)

Action(改善)

の「PDCA」とほぼ同じ使い方をします。

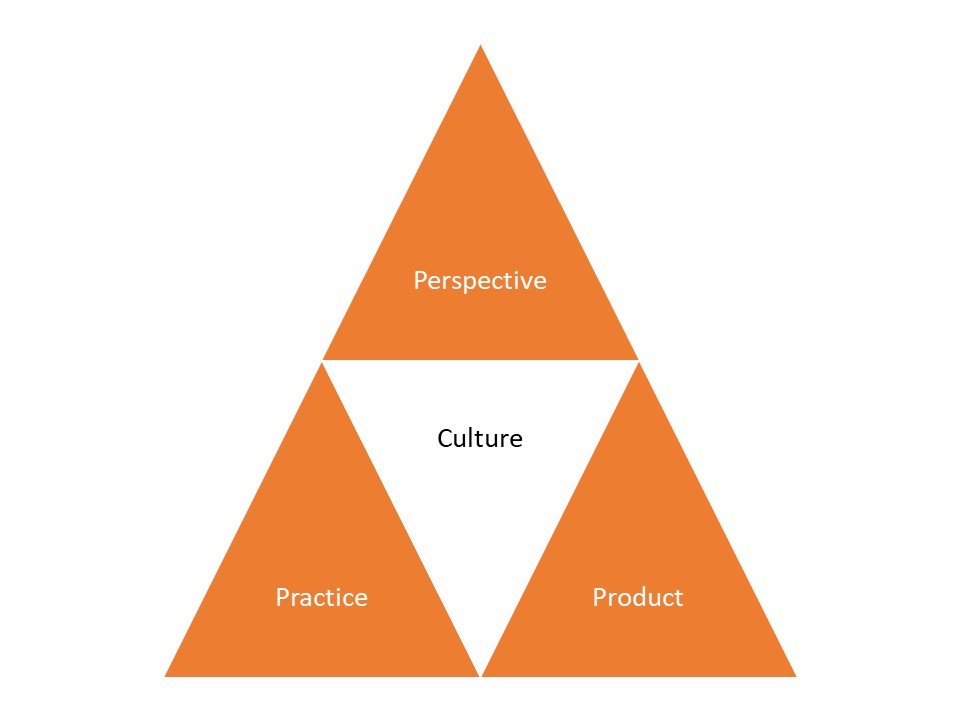

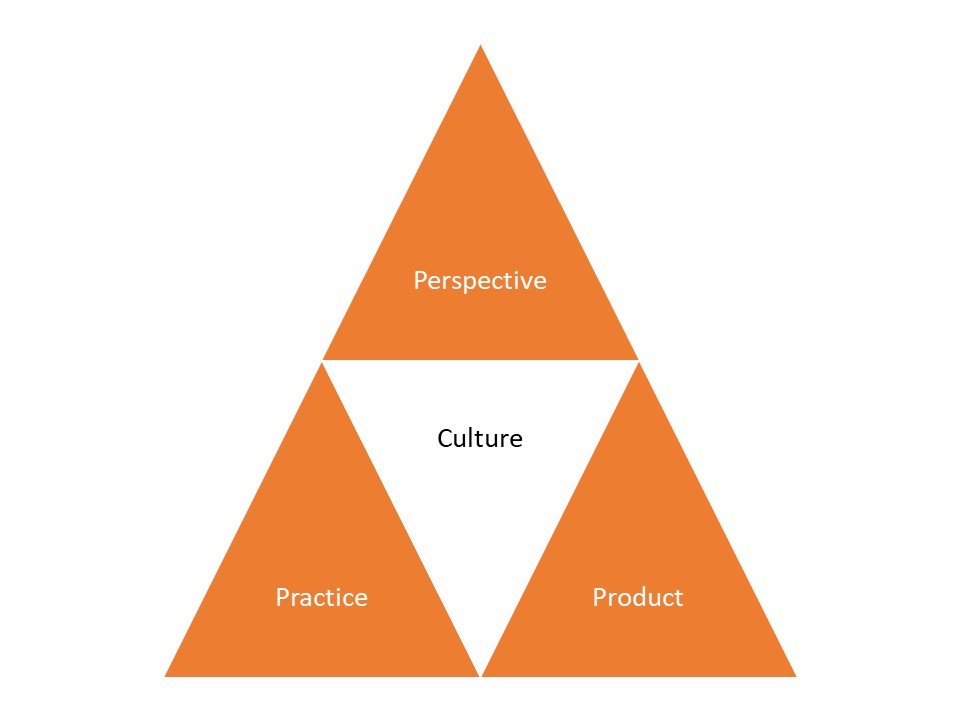

解説 Practices-Products-Perspective

「文化の3P」と呼ばれるやつですね。

「日記」であれば…

Product(日記)

Practice(毎日の出来事を記録する)

Perspective(あとから確認できるようにするため)

のように、1つずつ考えていきます。

解説 プレゼンテーション-コンサート-実践

英語と日本語を混ぜてくるのが嫌らしいですね…!!

新規プロジェクトの開始時等で使うことが多く、

「こんなプロジェクトを始めようと思います」の説明(プレゼンテーション)

↓

「進めてもいいよ!」という関係各所の同意(コンサート)

↓

プロジェクト始動!(実践)

の各プロセスを表しています。

解説 前作業-本作業-後作業

その答えになる理由

「優れた教材を効果的・効率的に開発していくためのプロセス」なので、Plan(計画)-Do(実行)-See(評価)が良さそうですね。

1が正解です。

問3 機能シラバス

解説 シラバス

「シラバス」は、何を基準にどんな項目を集めたかの点において

- 構造シラバス

- 機能シラバス

- 技能シラバス(スキル・シラバス)

- 場面シラバス

- 話題シラバス(トピック・シラバス)

- 課題シラバス(タスク・シラバス)

に分類されます。

解説 構造シラバス

言語を体系的に学べる一方で、実際のコミュニケーションで使う表現がすぐに学べないというデメリットもあります。

解説 機能シラバス

実際のコミュニケーションにおける運用力が身に付く一方で、基礎的な文法や言語構造を体系的に学ぶのが難しいというデメリットもあります。

解説 技能シラバス(スキル・シラバス)

「書く」であれば、「単語の書き取り→短い文章を書く→長めの文章を書く→作文を書く」のように段階化するイメージで、副教材として他のシラバスとの併用される場合が多くあります。

解説 場面シラバス

学んだことがすぐに活かせる一方で、文法を体系的に学ぶわけではないため、最初から複雑な文構造が出てくる場合もあるというデメリットもあります。

解説 話題シラバス(トピック・シラバス)

学習者のニーズ・関心と合致していれば、学習動機が教科されて高い学習効果が期待できます。

解説 課題シラバス(タスク・シラバス)

「病院の受診」であれば、「予約の電話をする→受付で症状を話す→診察してもらう」の中でそれぞれのタスクを遂行するために必要となる表現を学ぶイメージです。

その答えになる理由

「機能シラバス」とは、言語を依頼・謝罪・勧誘などの「機能」の面から考え、それを中心に教えていくシラバスのことです。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、学習者にとっての身近な話題が挙げられていますね。

「話題シラバス」による教材の目次の例です。

2は、学習者にとっての具体的な場面が挙げられていますね。

「場面シラバス」による教材の目次の例です。

3は、学習者にとっての「読む」という技能に注目した項目が挙げられていますね。

「技能シラバス」による教材の目次の例です。

4は、学習者にとっての「~する」という具体的な機能が挙げられていますね。

「機能シラバス」による教材の目次の例です。

4が正解です。

問4 インフォメーション・ギャップを取り入れたタスクシート

解説 インフォメーション・ギャップ

「インフォメーション・ギャップ」を利用した活動では、会話の参加者同士が既にわかっていることを質問し合うのではなく、会話の参加者それぞれに異なる情報を与えて、本人が持っていない情報を他の人に質問して聞き出すことなどをしていきます。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「お互いの家族写真」を一緒に見ながらのペア活動では、AさんとBさんが持っている家族写真は違うものですね。

1は、インフォメーション・ギャップが発生しています。

「間違い探しに用いる2枚の絵」を一緒に見ながらのペア活動では、AさんとBさんが見ている2枚の絵は同じものですね。

2は、インフォメーション・ギャップが発生していません。

「架空の町の地図」を一緒に見ながらのペア活動では、AさんとBさんが見ている地図は同じものですね。

3は、コミュニケーション・ギャップが発生していません。

「パーティーのイラスト」を一緒に見ながらのペア活動では、AさんとBさんが見ているイラストは同じものですね。

4は、コミュニケーション・ギャップが発生していません。

1が正解です。

問5 生教材の使用の際の留意点

解説 生教材(レアリア)

「レアリア」と「生教材」を区別することもあります。

その場合、「レアリア」のなかでも、特にその本当の物に含まれている情報に注目して利用するときにのものが「生教材」です。

日本語で書かれている新聞は「レアリア」、その新聞の文面などの情報は「生教材」に当たります。

その答えになる理由

今回は、「レアリア」「生教材」の区別は必要なさそうですね。

各選択肢の前半が「生教材(レアリア)」の内容に当たるので、後半が留意点として正しいかを検証していきましょう。

1は、「スキーマを活性化しやすい内容を避け」が間違いです。

言語学における「スキーマ」とは、音韻・形態・構文などに見られる「抽象的な知識構造」のことを指します。

…ピンとこないですよね。

動詞の「タ形」であれば、

食べる → 食べた

見る → 見た

の事例から「語幹+タ」のスキーマが抽出できる…といったイメージです。

具体的な事例から、抽象的な法則や枠組みを抽出した際の「法則」や「枠組み」がスキーマに当たります。

「形式スキーマ」と「内容スキーマ」に分類することができ、「形式スキーマ」とは、新聞・論文・小説・詩などにおける文章構造・展開の違いについての知識・「内容スキーマ」とは、読み手自身の経験や知識から構成された社会・文化などに関する背景知識のことです。

今回は、どちらの「スキーマ」でも当てはまりそうな内容ですね。

上級レベルでは、先入観なく表現・内容に触れてもらうためにスキーマを活性化しにくい(学習者の知識だけでは先を予測しにくい)ものを使うことがあるのですが、初級レベルだとハードルが高いのではないでしょうか。

2は、何も問題ありません。

「前作業」は、読解や聴解などの授業を行う際の準備段階の作業のことです。

読解に必要な語彙を導入したり、聴解に必要な背景知識を整えさせたりすることなどが該当します。

初級レベルでは、いきなり音声を聞かせても内容が理解できないことが多いので、そこで出てくる表現や流れてくる情報を予め伝えておく必要があります。

3は、「日本語の字幕の提示を避ける」「言語処理の負担が掛からないようにする」が矛盾していますね。

映画の音声(聴覚)・字幕(視覚)の両方があった方が、それぞれでわからなかった情報を補完できるので、言語処理の負荷が掛かりにくくなります。

4は、「ポーズや言い換えが多く含まれているものを選択し」が間違いです。

「学習者向けに作られた聴解教材」としては、難易度を上げるためにそういった選択をすることもあるのですが、今回は聴解教材として「生教材」を使用する場合ですね。

生教材は、「教科書的な文章ではない」時点ですでに難易度が高く、上級レベルであってもハードルを上げすぎるのは良くありません。

2が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら