令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題1

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 アクセント

解説 アクセント

「恣意的」というのは、論理的に必然性がない状態のことです。

「雨」が「高低」で「飴」が「低高」のアクセントであることに理由はなく、みんながそう発音しているから…というだけです。

また「社会的慣習」なので、地域方言によってアクセントが異なることがあります。

試験Ⅱで出題されるのは、「東京方言(共通語)」のアクセント形式です。

日本語は「高低(ピッチ)アクセント」なので、拍を単位として高低の違いをつけて発音されます。

「強さ(ストレス)アクセント」の代表例は、英語です。

英語のセンター試験でも、「第一アクセント(第一強勢)の位置が、ほかの三つと異なるものを選びなさい」という形で出題されていたので、イメージがつきやすいかと思います。

解説 日本語のアクセント

アクセントの高→低になる下がり目を「滝」と言います。

「雨」であれば、アからメにかけて下がる部分がアクセントの「滝」です。

このように、

- 「滝」があるのか/ないのか

- 「滝」があるのであれば、どこにあるのか

によって語を分類することができます。

また、「滝」の直前の拍を「アクセント核」と言います。

「雨」であれば、アが「アクセント核」です。

解説 アクセントの型

「式」は、

- 「起伏式」…アクセント核がある

- 「平板式」…アクセント核がない

に分かれます。

また、アクセント核の位置で分類したものを「型」と言います。

「型」は、

- 「起伏式」-「頭高型」「中高型」「尾高型」

- 「平板式」-「平板型」

に分かれます。

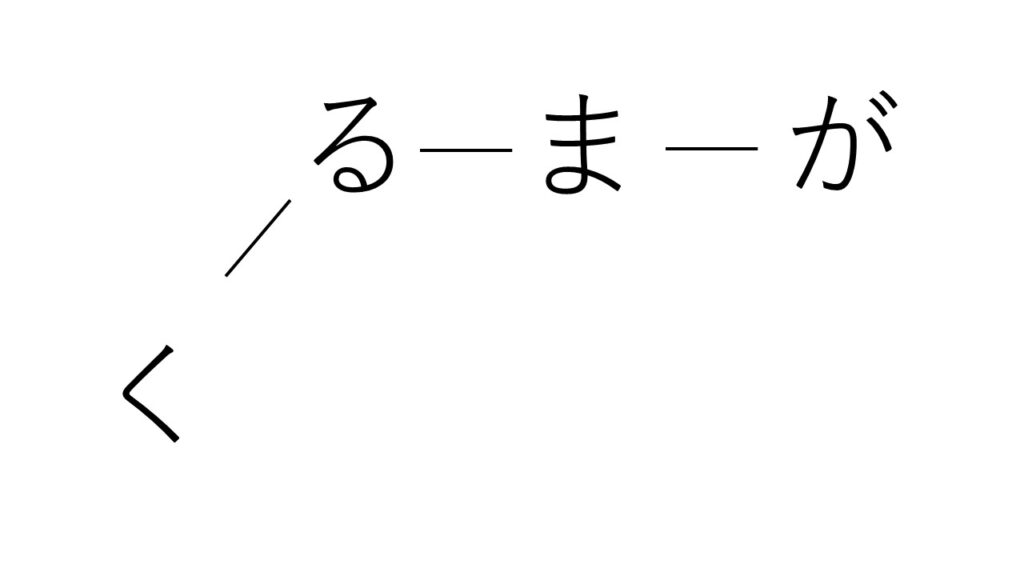

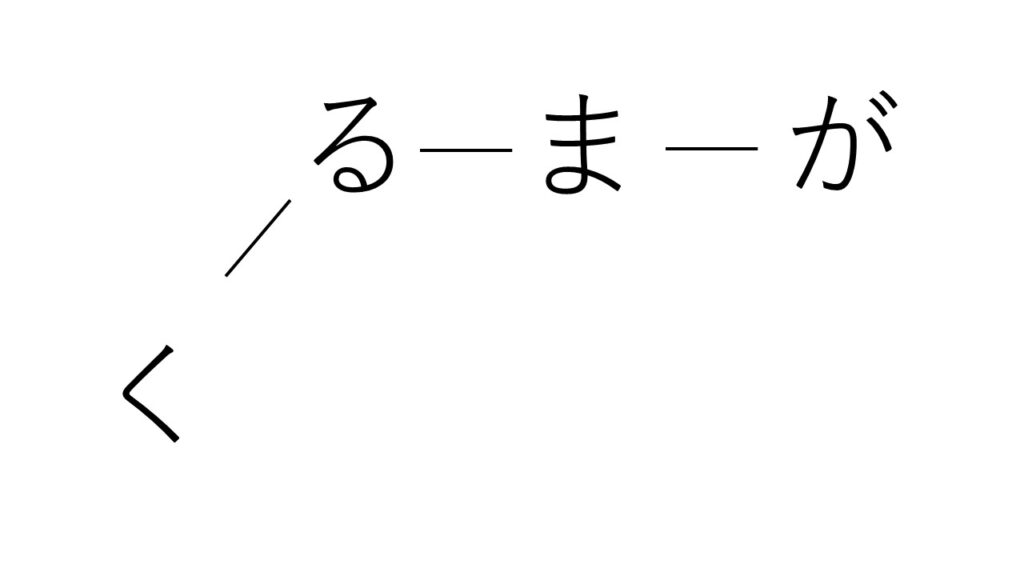

解説 平板式 ー 平板型

「車が」であれば、以下のようにアクセント核がない(高→低の下がり目がない)形になります。

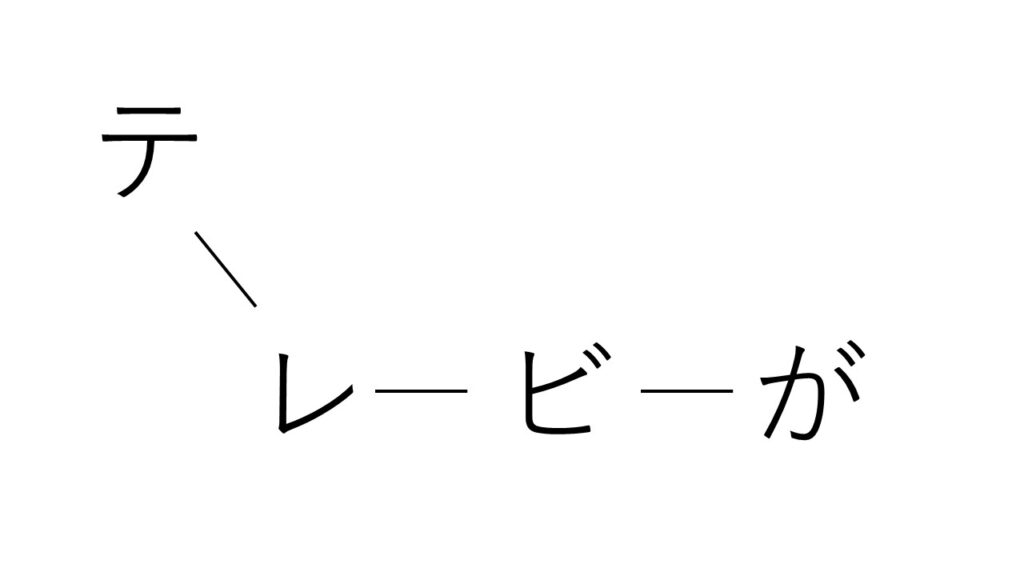

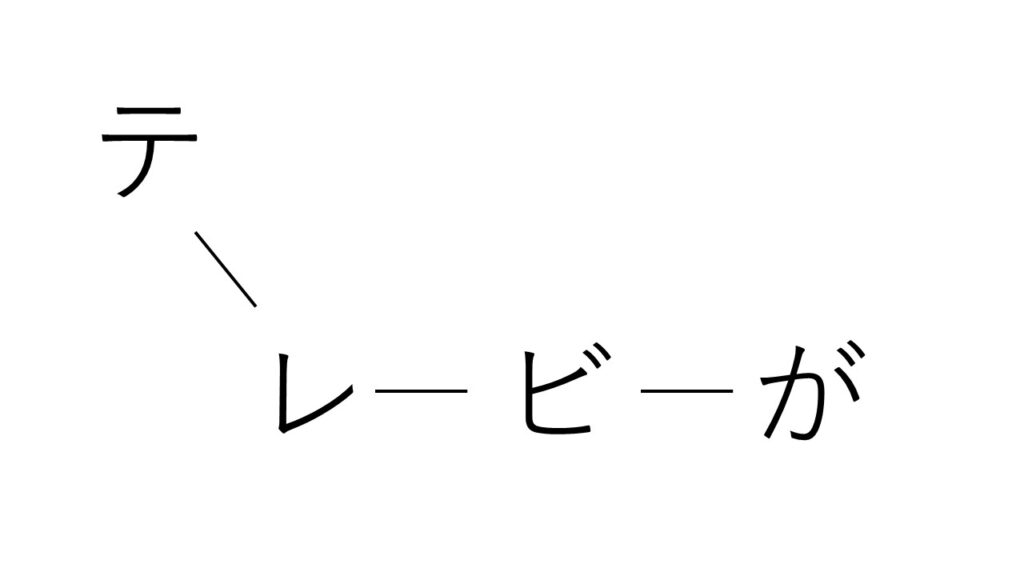

解説 起伏式 ー 頭高型

「テレビが」であれば、以下のように表されます。

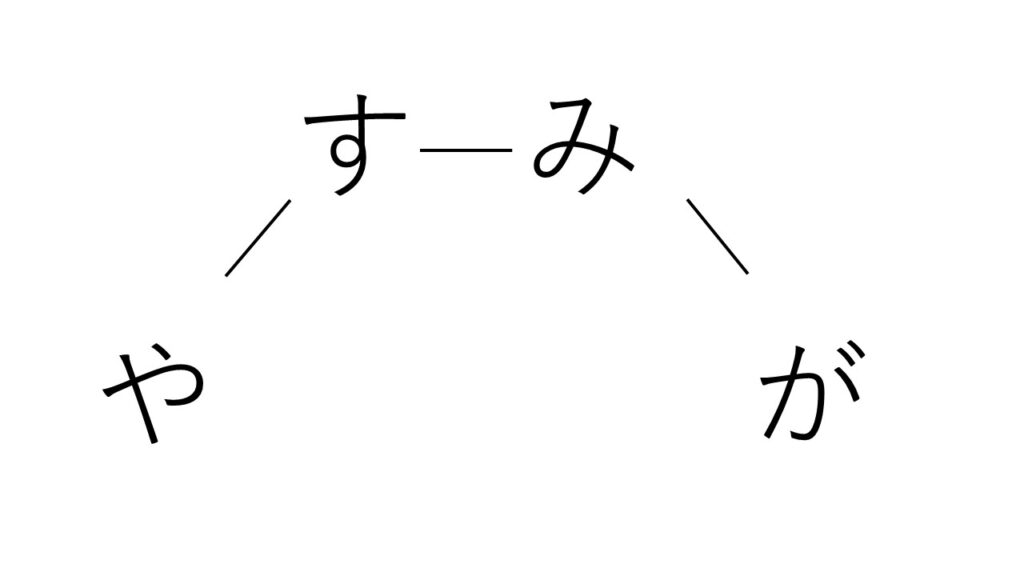

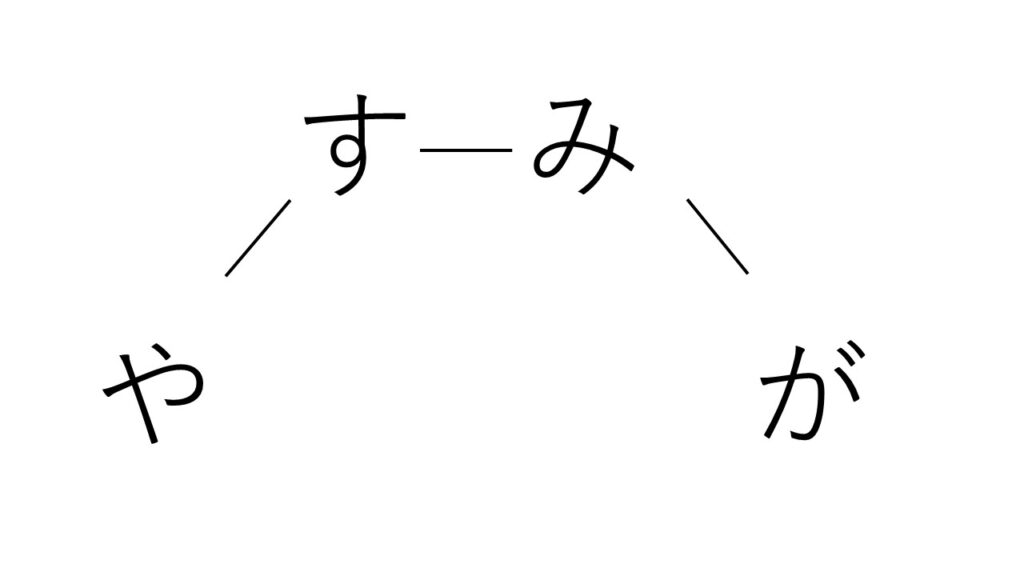

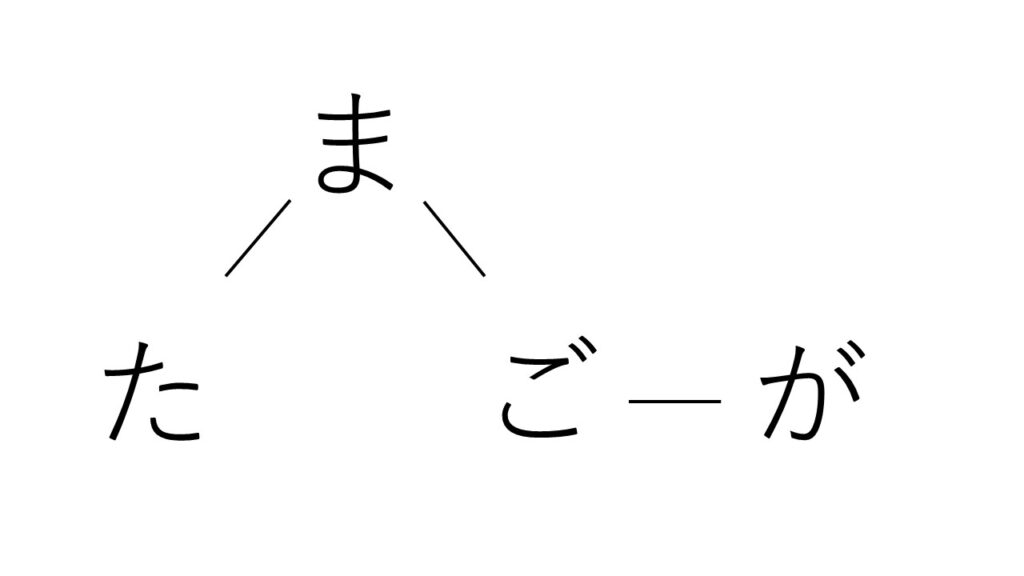

解説 起伏式 ー 尾高型

「休みが」であれば、以下のように表されます。

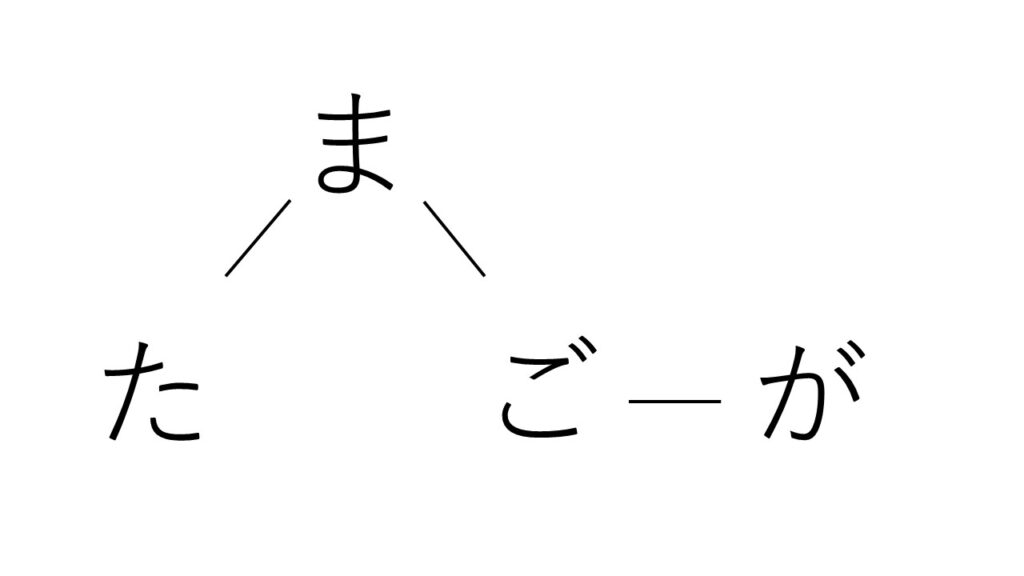

解説 起伏式 ー 中高型

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

アクセントとは、

- 個々の語について、社会的な慣習として恣意的に決まっている

- 相対的な強さや高さの配置

のことでしたね。

どの言語でも共通する定義なので、東京方言にも当てはまります。

1が正解です。

名詞に限らずですが、日本語のアクセント型は

- 平板型 … アクセント核がない

- 頭高型 … 前から1拍目にアクセント核がある

- 中高型 … 頭高型でも尾高型でもなく、語中にアクセント核がある

- 尾高型 … 後ろから1拍目にアクセント核がある

の4つです。

1拍の語には中高型・尾高型がなく・2拍の語には中高型がありませんが、3拍以上の語はどれだけ長くなってもこの4つのいずれかに分類されます。

名詞の拍数分だけアクセント型があるわけではないので、2は間違いです。

日本語は「高低(ピッチ)アクセント」なので、拍を単位として高低の違いをつけて発音されます。

語中の音の強弱の配置が決まっているのは、英語のような「強さ(ストレス)アクセント」ですね。

3は間違いです。

声調がある言語の代表例は、中国語ですね。

日本語には見られない音調なので、4は間違いです。

問2 フォーカス

解説 フォーカス

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

聞き手が前提としていない新しい情報が来るのは、「ちょっとお聞きしますが」に続く部分ですね。

前置き表現にフォーカスが置かれるわけではないので、1は間違いです。

「いつ」「誰が」「どこで」のような疑問詞疑問文において、聞き手が前提としない新しい情報に当たるのは疑問詞の部分とその答えです。

「いつ来ますか?」であれば、「いつ」の部分ですね。

2が正解です。

アクセントとは、

- 個々の語について、社会的な慣習として恣意的に決まっている

- 相対的な強さや高さの配置

フォーカスとは、

- 文の要素の中で、聞き手が前提としていない新しい情報を伝える部分

でしたね。

アクセントとフォーカスでは、そもそも見ている範囲が異なります。

アクセント核の有無とフォーカスは関係ないので、3は間違いです。

「山には行きませんでしたが、海には…」なので、質問内容は「今年は山に行きましたか?」のような内容だと想定できます。

聞き手が前提としない新しい情報に当たるのは「海」ですね。

文の後半にフォーカスがあるので、4は間違いです。

問3 文末を直前の拍より一段高く平らに言うタイプ

その答えになる理由

文末の上昇イントネーションについて、本文に出てきているものを確認しておきましょう。

まず、文末を連続的に上昇させるタイプです。

この仕事、私がやりましょうか?

の文末は「か」ですね。

「か」を発音している間、途中で上下したり・途切れたりすることなく、低→高へと音の高さが継続して変わっていきます。

次に、下線部Cの文末を直前の拍よりも一段高く平らに言うタイプです。

悪いのは、私だから。

文末は「ら」・直前の拍は「か」ですね。

「ら」を発音している間に低→高へと音の高さが変化するのではなく、「か」よりも「ら」を高く・平らに発音します。

これだけ見ても、どのような表現かのイメージが付きにくいので、他のパターンと比べてみましょう。

悪いのは、私だから⤴?

「文末を連続的に上昇させるタイプ」の場合、相手に疑問をぶつけるニュアンスになります。

悪いのは、私だから⤵…

「文末を上昇させないタイプ」の場合、内省するような・諦めたようなニュアンスになります。

悪いのは、私だから。

「か」よりも「ら」を一段高く平らに発音する場合、「わかっているから!もう言わないで!」というニュアンスになります。

初めてみるイントネーションの問題ですが、見比べてみると面白いですね。

選択肢の内容を1つずつ見ていきましょう。

相手を誘うときは、

そろそろ帰らない⤴?

のように「文末を連続的に上昇させるタイプ」で話しますね。

1は間違いです。

「はい・いいえ」の答えを求めるときは、

(雨)やんだ⤴?

のように「文末を連続的に上昇させるタイプ」で話しますね。

2は間違いです。

相手への反発の気持ちを込めるときは、

(私は)わかってる。

のように「文末を直前の拍よりも一段高く平らに言うタイプ」で話すのが良いですね。

3が正解です。

完全に納得・同意できずに疑問の目を向けるときには、

そう⤴?

のように「文末を連続的に上昇させるタイプ」で話しますね。

4は間違いです。

問4 イントネーションの視覚化

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

ティッシュペーパーを使って呼気を視覚化するのは、有気音・無気音の発音指導で見られる練習方法です。

「気音」とは、主に無声の破裂音や破擦音が後続する母音に移るときに、声帯振動が遅れることで間に聞こえる[h]のような音のことを言います。

中国語や韓国語では、気音の有無によって語が区別されます。

日本語や欧米の言語では、気音による語の対立はありません。

イントネーションの視覚化に関する内容ではないので、1は間違いです。

発音しながら1拍ごとに体を動かすのは、「拍」の指導で見られる練習方法です。

「拍」がない言語が母語の学習者は、「促音(っ)」「撥音(ん)」「長音(-)」で1拍分待てないことがあるので、「に・ほ・ん・ご・きょ・う・い・く」のように拍数を意識させる必要があります。

イントネーションの視覚化に関する内容ではないので、2は間違いです。

(試験の手ごたえは)どうでしたか?

の「か」を発音している間に手の高さを低→高に移動させることで、音の高さが低→高になっていることを視覚的に表すことができます。

イントネーションの視覚化に関する内容なので、3が正解です。

音響分析ソフトでフォルマント周波数を観測するのは、音響音声学です。

音声学は、大きく「調音音声学」「音響音声学」「聴覚音声学」に分類されます。

みなさんが「調音点は…」「舌の高さは…」を勉強していきたのは、調音音声学の内容です。

音響音声学では、音を空気の振動・気圧の変化として観測します。

イントネーションの視覚化に関する内容ではないので、4は間違いです。

音声学の分類については、↓の記事で解説しています。

こちらも、あわせてご確認ください。

問5 文節末を上昇させて発話することで不自然なイントネーションになる場合

その答えになる理由

文末ではなく、文節末での不自然なイントネーションになる例を聞かれています。

きのう 図書館で 勉強しました。

であれば、文末は「た」だけですが、文節末は「う」「で」「た」です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

学習者が

きのう 図書館で 勉強します。

と間違えたときに

きのう 図書館で⤴…?

のように途中まで発話して、学習者に修正を促す指導をすることがあります。

助詞の部分をはっきりと発音しようとしているのですが、通常のイントネーションとは異なるので、学習者がまねをしないように注意する必要がありますね。

1は例として適当です。

学習者が

きのう 図書館で 勉強します。

と間違えたときに

勉強します⤴…?

のように間違えている部分だけを発話して、学習者に修正を促す指導をすることがあります。

活用している部分をはっきりと発音しようとしているのですが、通常のイントネーションとは異なるので、学習者がまねをしないように注意する必要がありますね。

2は例として適当です。

長めの文を提示するときに

先月駅前にオープンしたカフェに⤴ 大学の友達と行ってきました。

のように、意味の切れ目をイントネーションで表すことがあります。

学習者が聞き取りやすいように発音しようとしているのですが、通常のイントネーションとは異なるので、学習者がまねをしないように注意する必要がありますね。

3は例として適当です。

イントネーションは、文末や文節末をどう発音するかの内容ですね。

有声音・無声音といった声帯振動の有無は、音を決める要素の1つです。

対象が違い過ぎるので、イントネーションと声帯振動の有無が絡むことはありません。

4は例として不適当です。

4が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら