令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題3C

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

(11)一つの語基に接辞が付いた派生語

本文で「語基」が出てきたので、「形態論を深掘りしていく問題だ!」とウキウキしたのですが…

「語基とは何か?」がわからなくても、問題は解けてしまいますね。残念。

大事な分野なので、用語の確認をしておきましょう。

解説 語幹

書く → 語幹は kak

見る → 語幹は mi

美しい → 語幹は utukusi

静かだ → 語幹は sizuka

これは、あくまで日本語の場合なのですが…

活用しない部分=活用語尾を含まない部分のことです。

活用語尾のような文法的な機能をもっている接辞を「屈折接辞」と言います。

そのため、「語幹」とは「すべての屈折接辞を取り除いたあとに残る部分」のことだと言い換えることもできます。

解説 接辞

新社会人

「新」が接辞・「社会人」が語基

子どもっぽい

「子ども」が語基・「っぽい」が接辞

「新」のように語の前に付く接辞を「接頭辞」・「っぽい」のように語の後ろにつく接辞を「接尾辞」と言います。

解説 語基

単語から「接辞」を取り除いたものが「語基」です。

ほしがる

「hosi」が語基・「garu」が接辞

優しさ

「yasasi」が語基・「sa」が接辞

写実的

「写実」が語基・「的」が接辞

ニューオオタニ

「ニュー」が接辞・「オオタニ」が語基

teacher

「teach」が語基・「er」が接辞

その答えになる理由

「一つの語基に接辞が付いた派生語」なのに、「語基」「接辞」がわからなくても解けてしまいます。

これは良くない。。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

イ形容詞の辞書形とは、「美しい」「青い」などのことです。

ここに接尾辞「さ」を後接してみると…

「美しいさ」「青いさ」となり、名詞にはならないですね。

イ形容詞を名詞化するには、語幹+接尾辞「さ」の形にしなければなりません。

美しさ utukusi-sa

青さ ao-sa

1は間違いです。

イ形容詞の語幹は「utukusi-」・ナ形容詞の語幹は「sizuka-」などですね。

ここに接尾辞「み」を後接してみると…

「美しみ」「静かみ」となり、副詞にはならないですね。

「深み」のように名詞化できる例はいくつかありそうですが、考えうる限りでは、副詞化できるものはありませんでした。

2は間違いです。

「書類上」「組織運営上」のように、名詞に接尾辞「上」を付けても、品詞は名詞のままですね。

3は間違いです。

「批判」「情熱」などの名詞に接尾辞「的」を付けると、「批判的だ」「情熱的だ」のようなナ形容詞に変わります。

4が正解です。

(12)単義語と多義語

解説 単義語

解説 多義語

「足」は、

① 「足が長い」であれば、動物の下肢の部分

② 「机の足」であれは、器物の支え

③ 「足が速い」であれば、走行

を表しています。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「足」は、

① 「足が長い」であれば、動物の下肢の部分

② 「机の足」であれは、器物の支え

③ 「足が速い」であれば、走行

を表していますが、共通するイメージは🦵ではないでしょうか?

多義語の複数の意味は、内容は違っていても、共通したイメージのもと関連性があることがわかります。

1が正解です。

「かける」を例にしてみると、

① ハンガーに上着をかける。

② 作品に布をかける。

のように、文脈で意味が変わることがわかると思います。

この意味の違いは、

① ハンガーに上着をかけた。

② 作品に布をかけない。

のように、活用形の違いによるものではありません。

2は間違いです。

「足」「かける」

などは、使用頻度の高い基本的な語ですが、多義語に分類されますね。

3は間違いです。

「可視光線」「ES細胞」

などの科学的な専門用語は、基本的に単義語です。

多義語だと「この場合の●●は、△△とする」のような定義が毎回必要になってしまいますね…!!

4は間違いです。

(13)語の音形と意味の結び付きが恣意的でない場合

その答えになる理由

「恣意的」とは、論理的に必然性がないことです。

「論理的」や「必然的」と逆の立ち位置にあたる言葉ですね。

「この動物は何か?」と聞かれたら、日本人であれば「猫」と答えるはずです。

しかし、この動物=猫であることに、何らかの必然性があるわけではありません。

極論、「この動物は、今日から『犬』と呼称します。」と法律で決まれば、別に「犬」でも良いんです。

表現(聴覚映像)と内容(概念)の結びつきが「恣意的」であることがわかりますね。

さらっと出てきましたが、これらの内容は言語学を学ぶ人であれば必ず通る「ソシュール」が提唱した概念です。

↑がおススメなのですが、「いきなりこのボリュームはちょっと…」という方は↓を読んでみてください。

この動物は、日本語だと「犬」・英語だと「dog」・中国語だと「狗」です。

指しているもの(意味)は共通していますが、音(語の音形)は違いますね。

音(語の音形)は各言語で違いますが、先ほどの「猫」の例と同様に、この動物=犬・dog・狗としていることに必然性はない(=恣意的である)ことがわかります。

それでは、鳴き声だとどうでしょうか?

犬の鳴き声は、日本語だと「ワンワン」・英語だと「bow-wow(バウワウ)」・中国語だと「汪汪(ワンワン)」と表すことが多いですね。

「犬・dog・狗」よりも似通っているのは、実際の鳴き声を言語記号化(文字化)したものだからです。

このように、音を言語化した言葉のことを「擬音語」と言います。

指しているもの(意味)から音(語の音形)を作り出しているので、その結びつきは「恣意的」ではないですね。

2が正解です。

解説 機能語・内容語

ペアとなる語は、「内容語」です。

名詞・動詞・形容詞といった実質的な意味をもつ語を指しています。

解説 指示語

(目の前で指さして)これが、私の車です。

のような「現場指示」の用法と

「学生時代かぁ…あの頃は良かったよね…」

のような「文脈指示」の用法があります。

解説 形態的類型論による言語分類

形態的類型論では、言語を「膠着語」「屈折語」「孤立語」に分類しており、各内容は以下の通りです。

身近な言語だと、日本語や韓国語は「膠着語」・ロシア語は「屈折語」・ベトナム語は「孤立語」に分類されています。

※ 英語は、膠着語・屈折語・孤立語のいずれのタイプの語形変化も持っています。

解説 膠着語

英語の「play→plaed」

などが該当します。

解説 屈折語

英語の「eat→ate」

などが該当します。

解説 孤立語

英語の「put→put→put」

などが該当します。

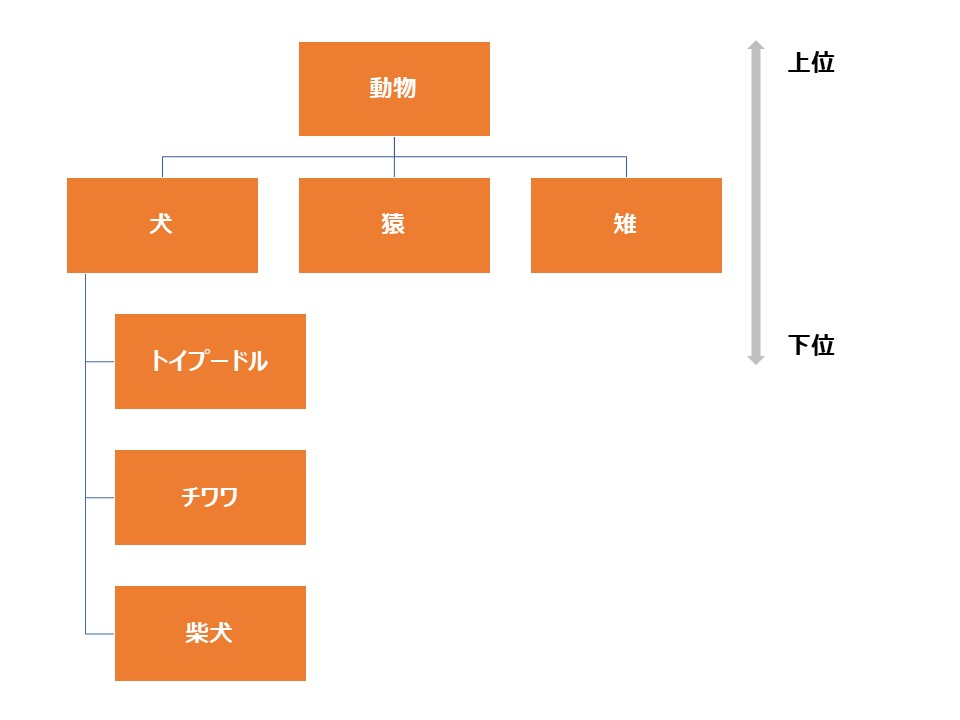

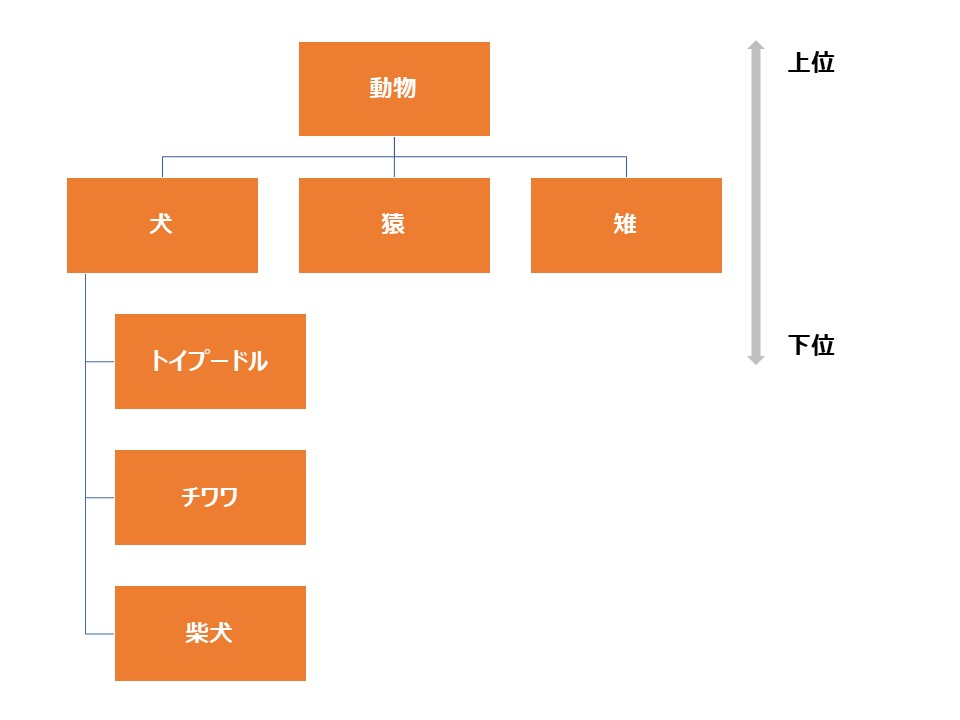

(14)上位語・下位語

用語の意味を確認しておきましょう。

解説 上位語・下位語

この「上位」「下位」は、相対的なものです。

↑の図の「動物」というカテゴリであれば、「動物」が上位語・「犬・猿・雉」が下位語ですが、「犬」というカテゴリであれば、「犬」が上位語・「トイプードル・チワワ・柴犬」が下位語に当たります。

上位語は、下位語の意味もカバーしていますね。

このように、一方がもう一方の内容を含んでいることを「包摂関係」と言います。

解説 同位語

「犬」という同じ上位語をもつ「トイプードル・チワワ・柴犬」

は、同意語に当たります。

解説 位相語

若者言葉・方言・幼児語

などが該当します。

仲間内で話すときは「俺は…」・職場では「私は…」

家で呼ぶときは「母さん」・外で呼ぶときは「お袋」

なども位相語の例です。

その答えになる理由

「犬」は「柴犬」の上位概念・「柴犬」は「犬」の下位概念ですね。

「犬」が上位語・「柴犬」が下位語に当たるので、3が正解です。

(15)一方の語が肯定されれば他方の語が否定される対立関係

解説 対義語

大きく4つに分類することができます。

解説 相補的対義語

解説 両極的対義語

解説 連続的対義語

解説 視点的対義語

その答えになる理由

「一方の語が肯定されれば他方の語が否定される対立関係」なので、「相補的対義語」ですね。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「明るい」「暗い」は、それぞれ両極的ですが、「少し明るい」「少し暗い」のような中間段階をもつことができますね。

「連続的対義語」なので、1は間違いです。

「上手だ」「下手だ」は、それぞれ両極的ですが、「少し上手だ」「少し下手だ」のような中間段階をもつことができますね。

「連続的対義語」なので、2は間違いです。

「出席」「欠席」は、「出席する=欠席」「欠席する=出席しない」ですね。

「相補的対義語」なので、3が正解です。

同じ「金銭による家の受け渡し」であっても、住宅会社側からは「売る」・住宅を手に入れる側からは「買う」ですね。

「視点的対義語」なので、4は間違いです。

対義語は、以下に練習問題を掲載しています。

ぜひ、チャレンジしてみてください。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら