平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題3A

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

(1) アクセントの機能

解説 弁別機能

ひらがなで「あめ」「はし」と書いても、「雨」なのか「飴」なのか・「橋」なのか「箸」なのかはわかりません。

東京方言では、発音されるとアクセントによってこれらを区別することができます。

このような単語を区別する働きのことを「弁別機能」と言います。

解説 統語機能

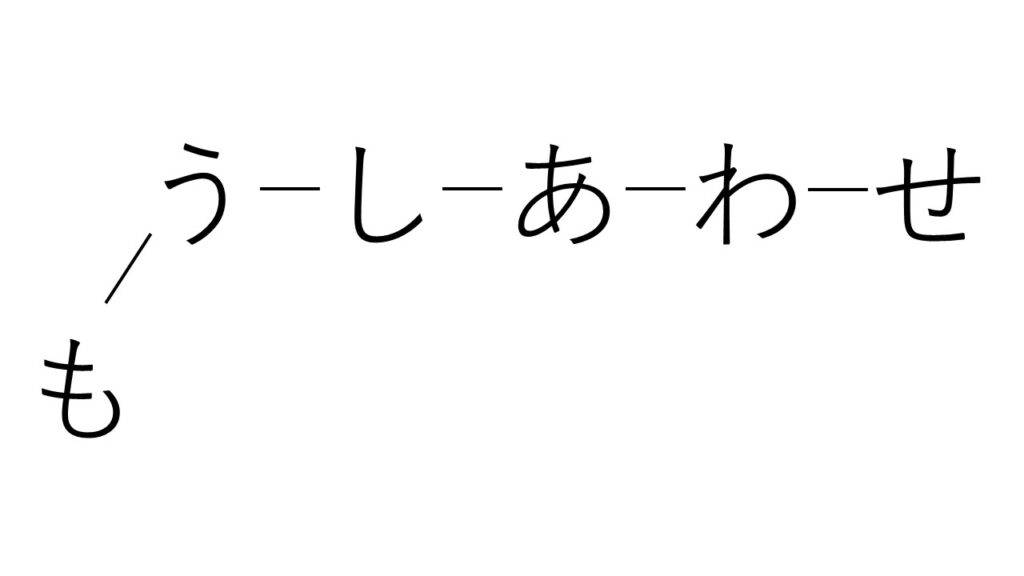

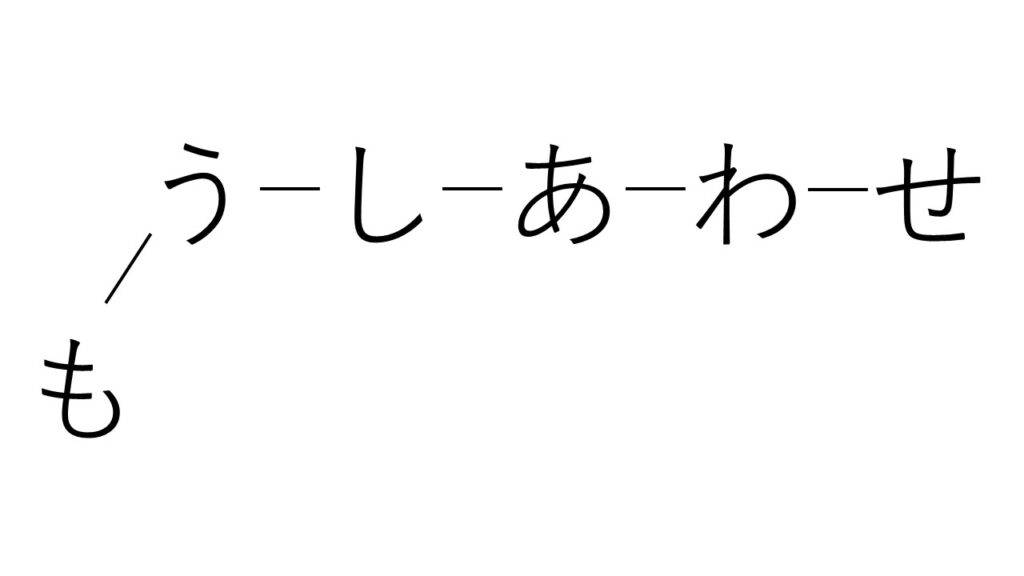

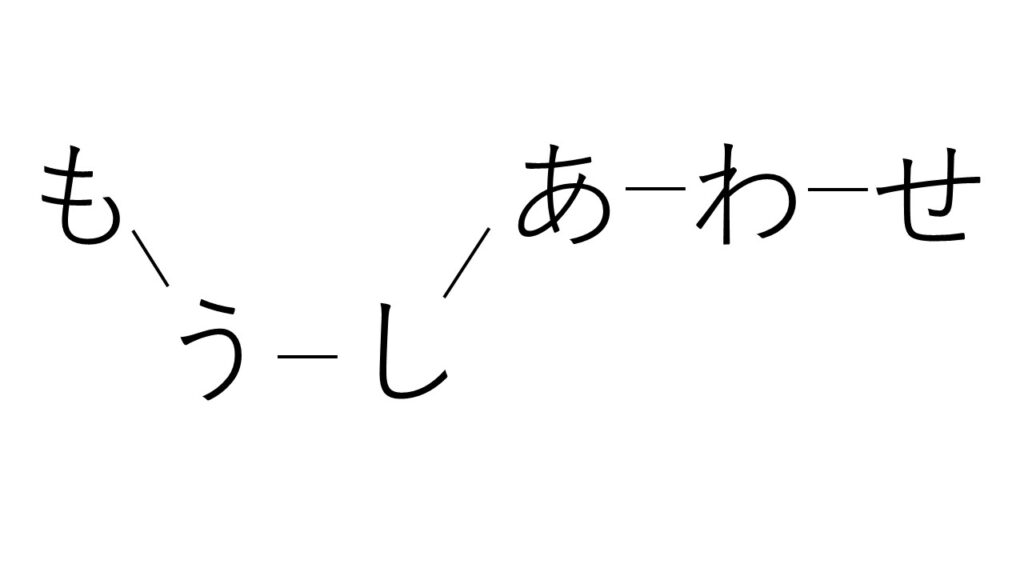

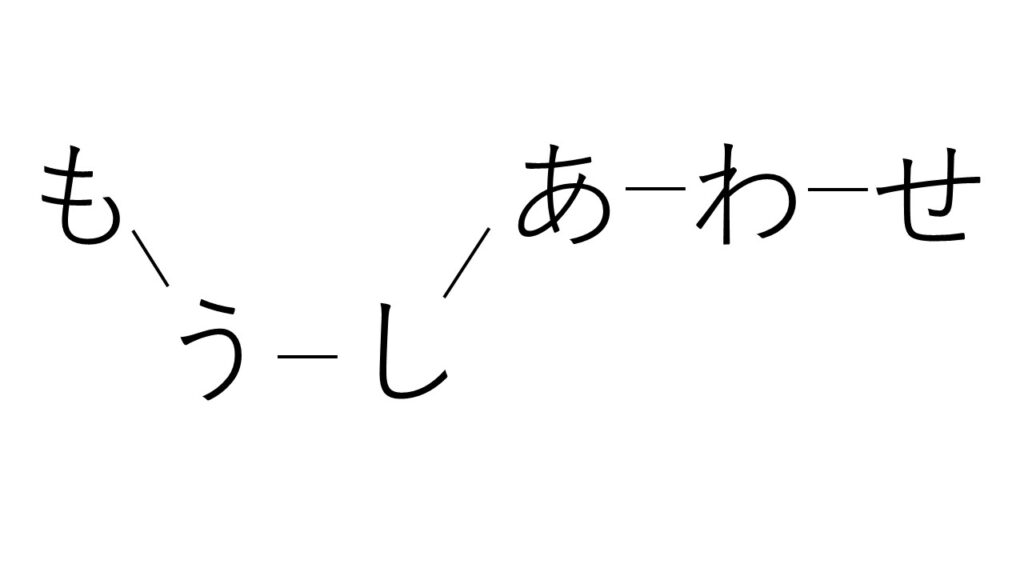

実際に発音してみると、①は一語で「申し合わせ」、②は2語で「もう幸せ」に聞こえると思います。

②が2語に聞こえるのは、「もう」と「しあわせ」の間に高さの谷があるからです。

このように、アクセントの高低により語や句の切れ目・まとまりを表す働きのことを「統語機能」と言います。

その答えになる理由

アクセントによって語の意味を区別するのは「弁別機能」、文の構造の違いを示すのは「統語機能」が該当します。

2が正解です。

(2) 超分節的特徴

解説 超分節的特徴

「超分節的特徴」とは、子音や母音などの分節音に対して

●語に付属して決まる「アクセント」

●文に付属して決まる「イントネーション」「リズム」「ポーズ」「速さ」

などのように、個々の分節音と超えた音連続に対して関係する特徴のことです。

解説 フォルマント

これを知っている受験生は、ほぼいないと思います。

「フォルマント」とは、音響的にその音を特徴づけ、他の音と区別する周波数成分のことです。

試験対策としては「周波数での音の区別」くらいの覚え方で十分です。

その答えになる理由

「音(分節音)」ではなく、語や文に関係するものが「超分節的特徴」です。

1のみ、「音」に関わる用語のため

これが正解です。

(3) 強弱アクセント

解説 強弱アクセント

「強弱アクセント」とは、音の相対的な強弱で定めるアクセントのことです。

英語やドイツ語が、よく例として挙げられます。

解説 高低アクセント

「高低アクセント」とは、音の相対的な高さで定めるアクセントのことです。

日本語や中国語が、よく例として挙げられます。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1 タイ語 高低アクセント

2 中国語 高低アクセント

3 ベトナム語 高低アクセント

4 ポルトガル語 強弱アクセント

4が正解です。

(4) 標準語(全国共通語)のアクセント

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

漢語名詞は、パっと思いつくだけでも

平板型(アクセントの下がり目がないもの)「山岳」「遠雷」

も多くあります。

1は間違いです。

相対的に高い音を で表すと、

とうきょう → とうきょうえき

ちゅうごく → ちゅうごくご

のように、複合名詞は後部要素によりアクセント型が決まる場合が多くあります。

2が正解です。

1拍名詞のアクセント型は、

「葉が」 → 平板型

「絵が」 → 頭高型

の2種類あります。

3は間違いです。

※ 名詞は、助詞「が」をつけてアクセントを判断するので注意しましょう。

3拍動詞の辞書形のアクセントは

●頭高型 「浮かぶ」

●中高型 「投げる」

●尾高型 「帰る」

の3種類です。

4は間違いです。

(5) 日本語の方言

その答えになる理由

これ、わかりませんでした。。

正解は4です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら