平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅲ 問題12

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 東京式アクセント

その答えになる理由

「東京式(東京方言)アクセント」とは、日本語の標準語におけるアクセントのことです。

日本語の東京方言における「アクセント」には、2つの特徴があります。

① 語が単独で発話された場合、1拍目と2拍目の高さが異なる。

② 1つの語の中で”山”が2つでき、間に”谷”ができることはない。

(1度下がったら、もう上がらない。)

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

東京方言のアクセントは1拍目と2拍目の高さが異なるため、頭高型のように1拍目が「高」だと2拍目は「低」になります。

1が正解です。

東京方言のアクセントは1拍目と2拍目の高さが異なるため、語の1拍目から高く始まり平らに進むことはありません。

2は間違いです。

東京方言のアクセントは1度下がると途中で上がることはないため、語中で高い部分が複数発生することはありません。

3は間違いです。

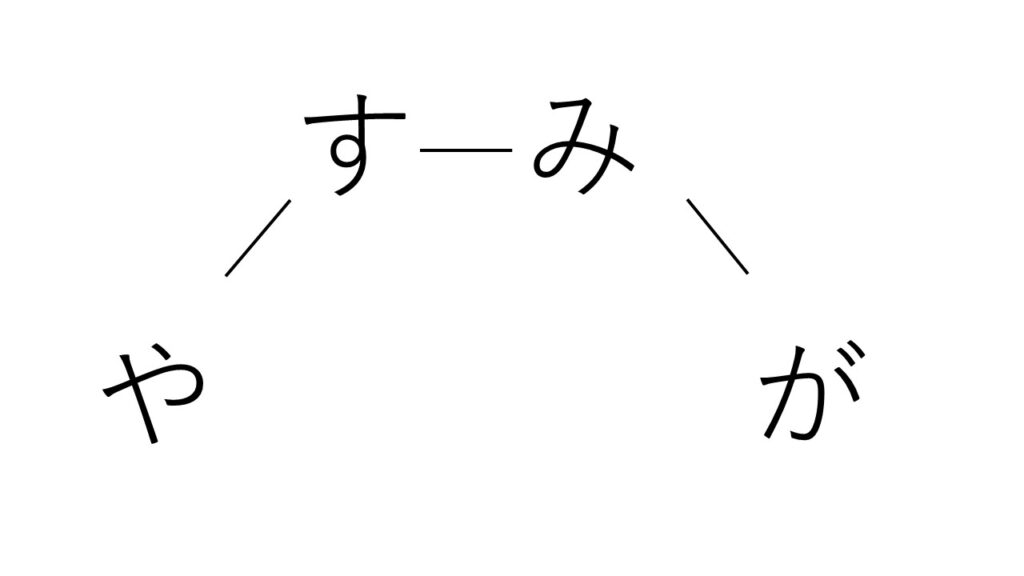

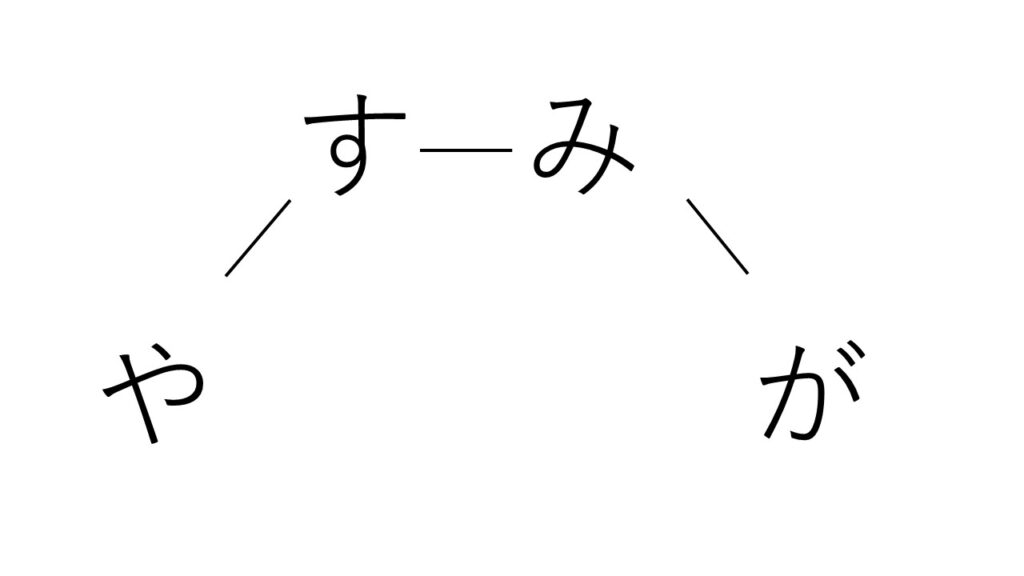

「やすみが」のような尾高型は、必ず後の助詞や助動詞が低く続きます。

4は間違いです。

問2 文法・表現の地域差

その答えになる理由

下線部に「東西方言境界線を境にして」とあるので、東日本と西日本の組み合わせになっているものがないか見ていきましょう。

1が西日本・西日本の組み合わせになっています。

これが正解です。

問3 周圏分布

解説 周圏分布型

方言の「周圏分布型」とは、特定の語や言語形式が中心から同心円状に波及していくことです。

柳田邦夫が『蝸牛考』で説明しています。

その答えになる理由

4が「周圏分布型」の説明そのままですね。

これが正解です。

問4 方言コンプレックス

その答えになる理由

これは解説不要ですね。

2が正解です。

問5 地方方言の指導

その答えになる理由

これも解説不要ですね。

4が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら