令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題8

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

前の問題はこちら

問1 カルチャー・ショック

解説 カルチャー・ショック

国境を越える場合に限定されるものではなく、だれにでも、どこででも起こりうるものだとされています。

その答えになる理由

ポイントは、

- 問題文にある通り、異文化適応過程の一部であること

- 異文化と自文化の違いによって起きること

です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

カルチャー・ショックは、異文化適応過程の一部であり、増幅され続けることはありません。

1は、間違いです。

カルチャーショックは、異文化に適応していく過程の中の前半部分にあたります。

自分化との差異を理解するのは、過程の中の後半部分ですね。

2は、間違いです。

3は、何も問題ありません。

これが正解です。

カルチャー・ショックは、文化の違いによって生じる混乱であり、優越感や劣等感は関係ありません。

4は、間違いです。

問2 Uカーブモデル

解説 Uカーブモデル

Uカーブモデルでは、①~④が時系列順に起きるとされています。

異文化接触初期段階の高い期待感のある時期

異文化接触の興奮状態がおさまり、期待感が失望や焦燥感に変わってくる時期

※ この時期にカルチャー・ショックになりやすい

一次的な落ち込みから回復し、異文化に順応していく時期

※ カルチャー・ショックからの脱却

異文化を受け入れ、精神的に安定してくる時期

※ 異文化理解が進む

Uカーブモデル…として問われればここまでですが、帰国以降に起きるもう1つの「Uカーブ」と合わせて「Wカーブ」という用語も出て来ます。

異文化に適応したのちに自文化に戻ると、異文化に入ったときと同じような混乱を受けることがあります。これを「リエントリーショック」または「逆カルチャーショック」と言うので、合わせて覚えてしまいましょう。

その答えになる理由

Uカーブモデルには、

- 「心理的適応度(満足度)」の縦軸

- 「出国~帰国直前の時間」の横軸

が必要です。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

「精神的満足度」がUカーブモデルの縦軸を・「出国から帰国直前」が横軸を表していますね。

1が正解です。

「他者への配慮」「自分への配慮」は、いずれもUカーブモデルとは関係ありません。

2は、間違いです。

「異文化適応」はWカーブモデルの左半分・「自分化への再適応」はUカーブの右半分を表しています。

3は、間違いです。

4のように、異文化適応を「ストレス」「適応」「成長」のダイナミクス(原動力)とするのは、キムが提唱した「らせん状図」の説明です。

時間が経つにつれ、らせんがだんだん小さくなりながら適応に向かっていくとされています。

問3 自文化中心主義

解説 自文化中心主義

解説 文化相対主義

その答えになる理由

1は、自文化での常識が正しく、手で食事をするのはNGだとしています。

これは、自文化中心主義によるものです。

2は、自文化では手で食事をしないものの、「そういうのもアリだよね」としています。

これは、文化相対主義によるものです。

3は、自文化では手で食事をしないため、その様子を自文化とは違うものだと考えています。

これは、文化相対主義によるものです。

4は、自文化では手で食事をしないため、その様子を自文化でも取り入れようとしています。

これは、文化相対主義によるものです。

問4 文化的アイデンティティ

解説 文化的アイデンティティ

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

個人の違いを超えたパーソナリティーの特徴のことを「ナショナリティー(国民性)」と言います。

1は、間違いです。

ある種社会全体に普及して固定化された考えのことを「ステレオタイプ」と言います。

2は、間違いです。

自身がある文化に所属しているという感覚・意識のことを「文化的アイデンティティ」と言います。

3が正解です。

心理的要因により自然に形成された集団内の関係のことを「集団的アイデンティティ」と言います。

4は、間違いです。

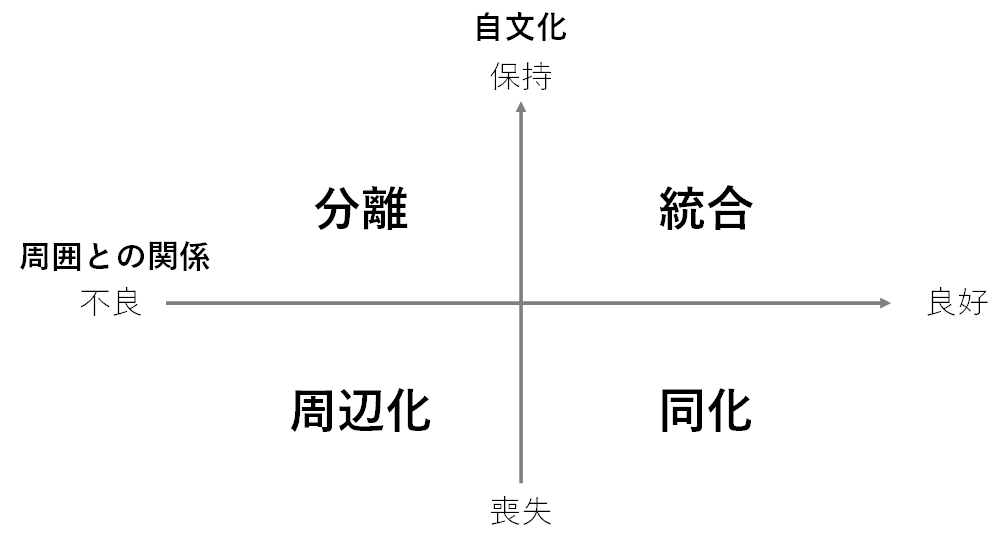

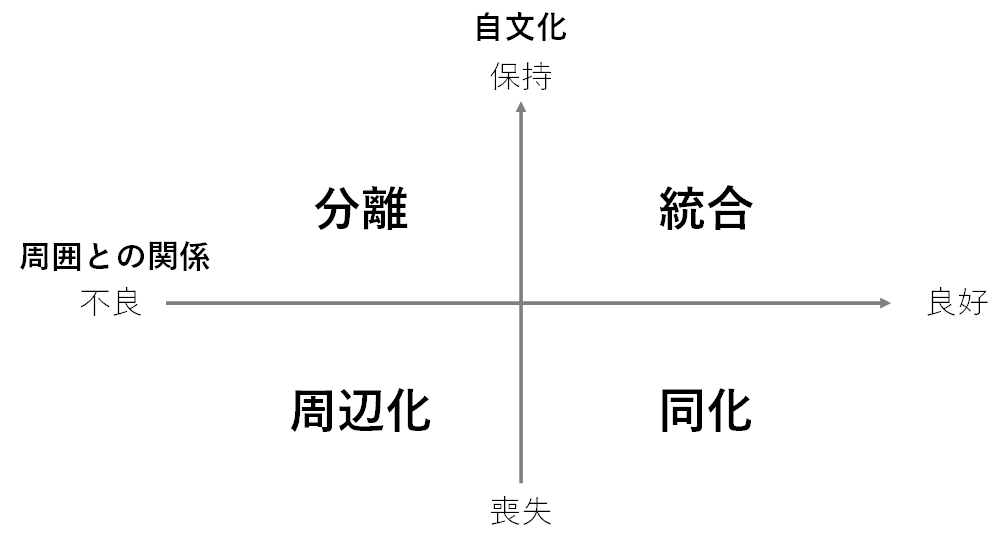

問5 ベリー J.K.Berry

解説 ベリーによる異文化変容の4タイプ

統合

自文化を保持しながら、新しい文化を取り入れていく態度

同化

自文化の保持をせずに、新しい文化に適応していく態度

分離

自文化を保持し、新しい文化との関わりを避ける態度

周辺化

自文化の保持をせず、新しい文化への適応にも無関心である態度

その答えになる理由

1は、異文化(周囲との関係)が×・自文化が○ですね。

これは、上記の図の「分離」を説明しています。

2は、異文化(周囲との関係)が×・自文化も×ですね。

これは、上記の図の「周辺化」を説明しています。

3は、異文化(周囲との関係)が○・自文化が×ですね。

これは、上記の図の「同化」を説明しています。

4は、異文化(周囲との関係)が○・自文化も○ですね。

これは、上記の図の「統合」を説明しています。

4が正解です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら