令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における

試験Ⅰ 問題1

の解説です。

お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。

(1)調音点

日本語教育能力検定試験のトップバッターの問題は、例年「音声記号」です。

これは、私が過去問を持っている「平成26年度試験」から変更ありません。

試験Ⅰ 問題1は、【 】に示した観点から見て他と性質の異なるものを選ぶ問題です。

(1)であれば、今回の【調音点】以外にも、子音では【調音法】・母音では【唇のまるめ】などが出題されています。

まずは、用語の確認からしていきましょう。

解説 調音点

声道で鼻腔への通路を開閉したり、舌や唇を動かしたりして、声道の形などを変え様々な言語音をつくることを「調音」と言います。

● 両唇

● 歯茎

● 硬口蓋

などの調音を行う器官が調音点です。

解説 調音法

関連する用語も合わせて整理してしまいましょう。

呼気を妨害して子音を調音するときの方法を「調音法」と言います。

日本語の子音は

① 声帯振動の有無 (無声音・有声音)

② 調音点 (どこで)

③ 調音法 (どのように)

の3点の組み合わせで音が決まります。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

.png)

.png)

1 [θ] 無声歯摩擦音

2 [m] 無声両唇鼻音

3 [b] 有声両唇破裂音

4 [ɸ] 無声両唇摩擦音

5 [p] 無声両唇破裂音

[θ] のみ、調音点が「歯」ですね。

1が正解です。

日本語の子音にはない音で、think [θɪŋk] などが該当します。

日本語にない子音ばかりが出題される…ということはないので、全ての選択肢がわからなくても、消去法で解くことができるタイプの問題です。

また、この [θ] は平成28年度試験でも出題されています。

(そのときは、誤答の選択肢の1つでした。)

過去問で取り組んだ年度の誤答が、今回の正答…というのはよくあるパターンです。

誤答の選択肢の内容も、合わせて覚えてしまいましょう。

(2)ガ行音

「ガ行」が出題されたときに真っ先に疑うのは、「鼻濁音になっていないか?」です。

解説 鼻濁音

「鼻濁音」とは、鼻音化された濁音のことで、通常は有声軟口蓋鼻音で発音される [ŋ] を指します。

「鼻濁音」になるのは、

- 語中・語尾

- 助詞の「が」

- 連濁になる場合

- 「小学校」のような結びつきの強い語中

です。

「連濁」とは、

長靴(ながぐつ)

日差し(ひざし)

のように、2つの語が結びついて1語になる際に、後ろの語の頭の清音が濁音になる現象のことなので、あわせて覚えておきましょう。

ガ行の音は、

がっこう

[ɡ] 有声軟口蓋破裂音

のように、語頭では [ɡ] で発音されますが、

はがき

[ŋ] 有声軟口蓋鼻音

のように、語中では鼻濁音の [ŋ] で発音されます。

調音点が破裂音・鼻音で違いますね。

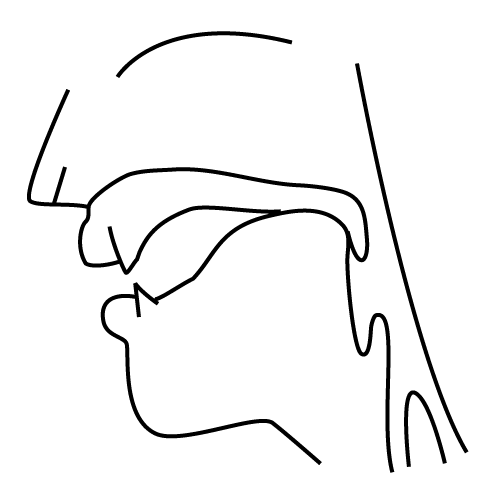

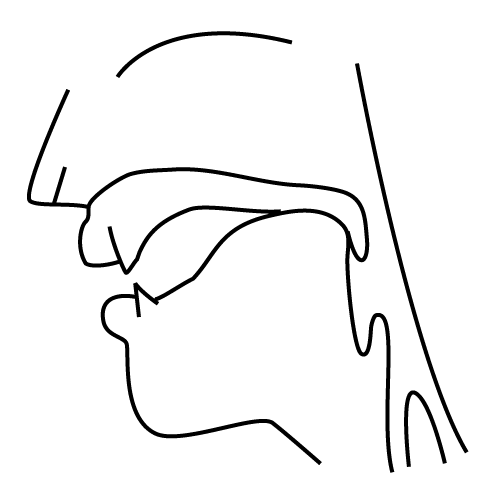

口腔断面図で表すと、

[ɡ] 有声軟口蓋破裂音

[ŋ] 有声軟口蓋鼻音

のように、鼻腔への通路が開いている・開いていないという違いがあります。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1 かいごし

2 ぎじゅつしゃ

3 だいがくせい

4 しゅげいてん

5 かぐや

2のみ、語頭で「鼻濁音」になっていません。

これが正解です。

(3)アクセントによる弁別

解説 アクセントの弁別機能

あめ

という語だけでは、「雨」「飴」のどちらを指しているかがわかりませんが、

あめ(高低)

であれば、「雨」であることが

あめ(低高)

であれば、「飴」であることがわかりますね。

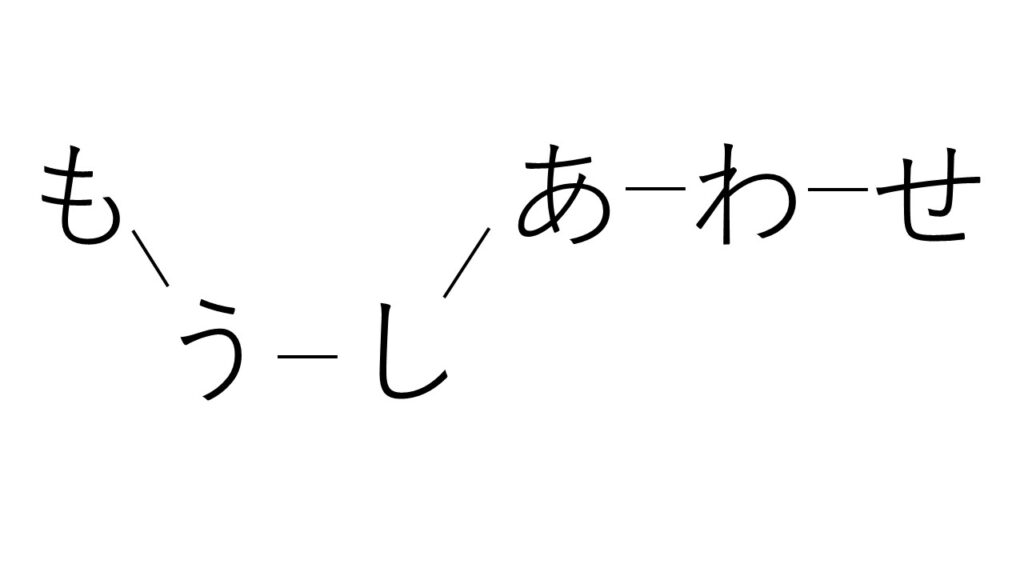

解説 アクセントの統語機能

語の切れ目がどこにあるのかを判断できるのは、アクセントの統語機能によるものです。

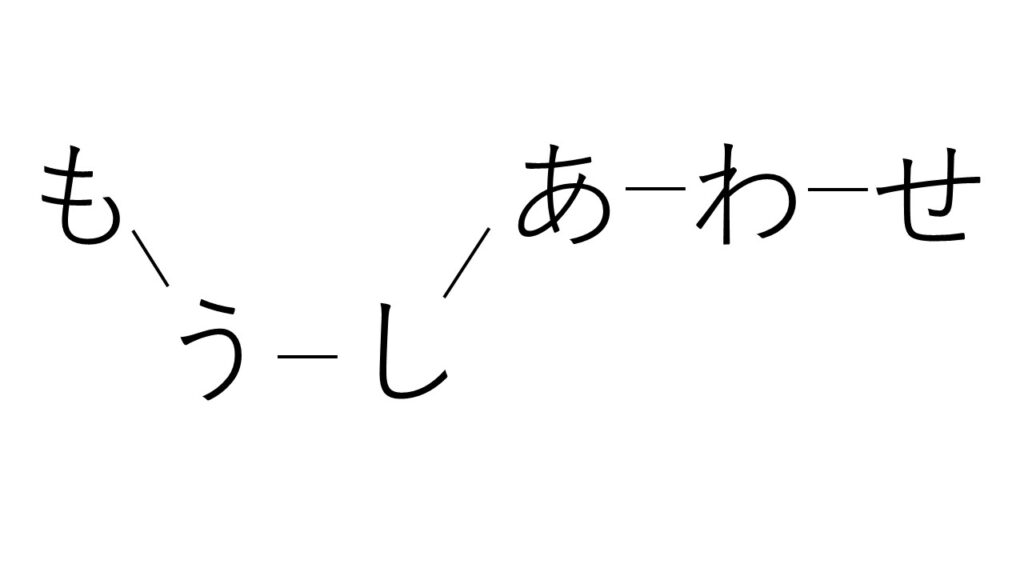

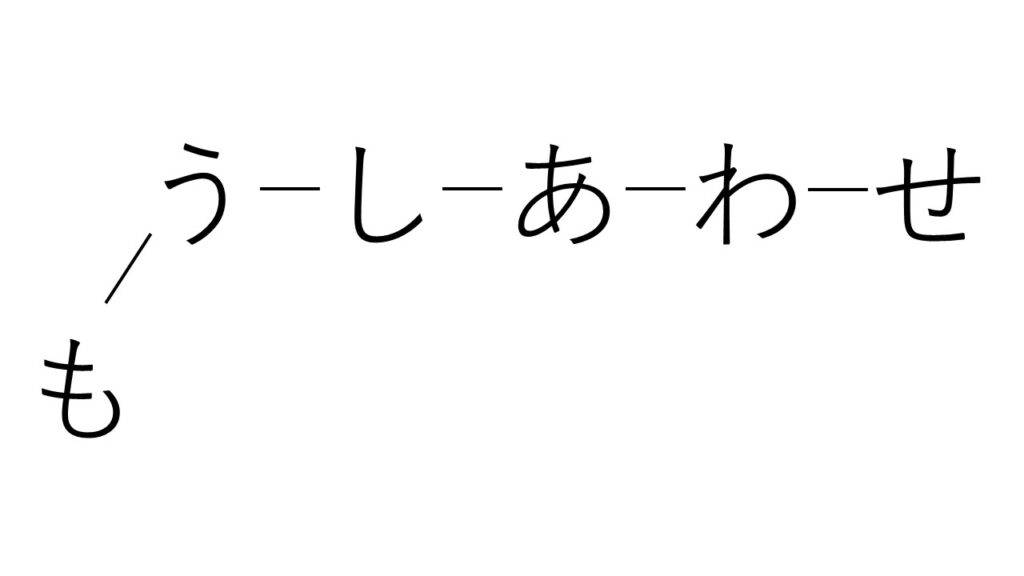

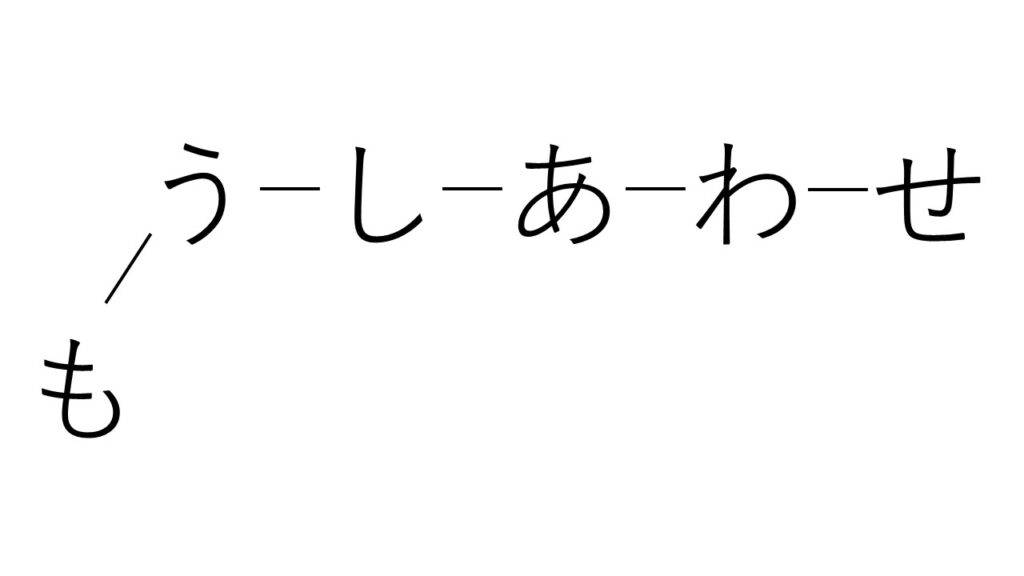

もう幸せ

申し合わせ

アクセントによって、「どこまでが一語か?」を判断できますね。

上の例だと、左が「もう+幸せ」の2語・右が「申し合わせ」の1語です。

その答えになる理由

2語なので、アクセントは

- 平板式ー平板型 (低高)

- 起伏式ー頭高型 (高低)

のどちらかです。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

柿(低高)

下記(高低)

のように、「かき」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。

橋(低高)

箸(高低)

のように、「はし」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。

空き(低高)

秋(高低)

のように、「あき」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。

石(低高)

医師(高低)

のように、「いし」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。

風(低高)

風邪(低高)

のように、「かぜ」は、アクセント型による語の弁別が行われていません。

5が正解です。

(4)音便

解説 音便

どの音に変化するかによって

- イ音便

- ウ音便

- 撥音便

- 促音便

に分類することができます。

【イ音便】

書く → 書いて

【ウ音便】

ありがたく → ありがとう

【撥音便】

飛ぶ → 飛んで

【促音便】

蹴る → 蹴って

以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもあわせてご確認ください。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

書く → 書いた

1は、タ形にしたときにイ音便が現れます。

蹴る → 蹴った

2は、タ形にしたときに促音便が現れます。

話す → 話した

3は、タ形にしても音便が現れないですね。

これが正解です。

住む → 住んだ

4は、タ形にしたときに撥音便が現れます。

洗う → 洗った

5は、タ形にしたときに促音便が現れます。

(5)音読みの種類(漢音・唐音)

解説 漢音

人材(じんざい)

尽力(じんりょく)

終日(しゅうじつ)

解説 唐音(宋音)

呼び鈴(よびりん)

金子(きんす)

布団(ふとん)

その答えになる理由

選択肢の漢字の読み方は以下の通りです。

| 呉音 | 漢音 | 唐音 | |

| 力 | リキ | リョク | – |

| 子 | シ | シ | ス |

| 期 | ゴ・ギ | キ | – |

| 文 | モン | ブン | – |

| 下 | ゲ | カ | – |

2のみ「唐音」、そのほかは「漢音」ですね。

2が正解です。

音読みの種類である呉音・漢音・唐音については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもあわせてご確認ください。

(6)異字同訓

解説 異字同訓

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

切る

斬る

のように、「切」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。

興す

起こす

のように、「興」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。

採る

取る

のように、「取」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。

収める

納める

のように、「収」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。

届く

のように、「届」には、同じ訓を表す異なる漢字がありません。

5のみ、同訓異字がないですね。

これが正解です。

(7)心理動詞の格

解説 格

イメージがつきにくいと思うので、例文で見ていきましょう。

子どもたちが公園で遊んでいる。

この文の述語は、「遊んでいる」です。

誰が遊んでいるかというと…

子どもたちが公園で遊んでいる。

のように、「子どもたち」ですね。

「子どもたちが」の形で、述語「遊んでいる」という動きの主体を表しています。

また、どこで遊んでいるかというと…

子どもたちが公園で遊んでいる。

のように、「公園」ですね。

「公園で」の形で、述語「遊んでいる」という動きの場所を表しています。

「格」とは、名詞と述語の間に成り立つ意味関係を表す文法的手段のことです。

日本語の文には必ず述語があり、文中の名詞は述語との間に何らかの意味関係を持っています。

解説 心理動詞

喜ぶ

心配する

あこがれる

などが該当します。

その答えになる理由

「心理動詞の格」という文法用語に面食らってしまいますが、「選択肢の心理動詞は、それぞれどの格助詞が必要か」というだけの問題です。

例文で考えてみましょう。

私は、彼の行動にあきれている。

心理動詞「あきれる」は、対象に二格をとります。

私は、彼が改心するのをあきらめた。

心理動詞「あきらめる」は、対象にヲ格をとります。

私は、彼をしたっている。

心理動詞「したう」は、対象にヲ格をとります。

私は、彼をうたがっている。

心理動詞「うたがう」は、対象にヲ格をとります。

彼をうやまうのも、もっともだ。

心理動詞「うやまう」は、対象にヲ格をとります。

1のみ、対象が二格で表されますね。

これが正解です。

格助詞全般については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもあわせてご確認ください。

(8)ニ格名詞句の意味

その答えになる理由

格助詞「に」(ニ格)は、格助詞の中でも1番用法の種類があり、大きく

- 着点

- 相手

- 場所

- 起因・根拠

- 主体

- 対象

- 手段

- 時

- 領域

- 目的

- 割合

の12個に分けることができます。

以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。

今回の問題では、12個の用法のうち「着点」と「相手」が出てきています。

「着点」とは、物事の移動を伴う動作において、その移動が終わる位置のことです。

子どもが公園に着く。

泥がズボンに着く。

「相手」とは、事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物のことです。

Aさんに話しかける。

指名手配犯が警察に捕まった。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の「小林さん」は、「習う」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。

この場合のニ格は、相手の用法です。

2の「山田さん」は、「借りる」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。

この場合のニ格は、相手の用法です。

3の「鈴木さん」は、「教わる」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。

この場合のニ格は、相手の用法です。

4の「田中さん」は、「田中さんのところ」を表しているので、有情物ではないですね。

財布の移動先なので、この場合のニ格は、着点の用法です。

5の「小川さん」は、「もらう」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。

この場合のニ格は、相手の用法です。

(9)「とても」の意味

状態副詞

先生がいきなり話し出した。

では、どのように先生が話し出したかを

息子の肩にそっと手を置いた。

では、どのように息子の肩にを置いたかを詳しく説明していますね。

雷がピカッと光った。

のような擬音語や

赤ちゃんがにこにこ笑っている。

のような擬態語も情態副詞に分類されます。

程度副詞

この漫画は、かなり面白い。

では、その漫画がどれくらい面白いかを

もっとゆっくり話してください。

では、話すスピードをどれくらいにしてほしいかを詳しく説明しています。

陳述副詞

おそらく、雨が降る( )。

「おそらく」を見て、自然と

おそらく、雨が降るだろう。

という推量の表現が頭に浮かぶのではないでしょうか?

このように、上に一定の語があるときに、下にそれに応じる語形を要することを「呼応」と言います。

たとえ失敗しても、決してあきらめない。

であれば、

- 陳述副詞「たとえ」により、「ても」という仮定の表現が呼応

- 陳述副詞「決して」により、「ない」という否定の表現が呼応

していますね。

なお、陳述副詞は、あくまで「述語の陳述の仕方を表す副詞」です。

句末・文末と呼応することが多いのですが、

この点数であれば、きっと合格できるよ。

明日は、きっと来てください。

のような呼応する語がない場合もあります。

その答えになる理由

2は、「つまらない」の程度がはなはなだしいことを表していますね。

これだけ、程度副詞です。

そのほかは、後ろに否定の語が来ており「とても~できない」という不可能を表しています。

これらは、陳述副詞です。

副詞については、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもあわせてご確認ください。

(10)肯定否定の対立

その答えになる理由

「肯定否定の対立」とあると難しく感じてしまいますが、選択肢を否定形に変えてみると簡単です。

1 挨拶しません

2 訪問しません

3 連絡しません

4 失礼しません(?)

5 面会しません

「失礼します」で1つの慣用表現になっているので、否定形にすると不自然になってしまいますね。

4が正解です。

(11)「てくる」の用法

解説 「~てくる」の用法

【空間的用法】

彼が自転車でやってきた。

→ 移動してきたのは、「彼」

結婚式の招待状が送られてきた。

→ 移動してきたのは、「招待状」

彼がたくさんの本を持ってきた。

→ 異動してきたのは、「彼」と「本」

【時間的用法】

留学生が増えてきた。

→ 時間の流れとともに…

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1は、「トラック」と「荷物」が移動してきています。

これは、空間的用法です。

2は、「お客さん」が移動してきています。

これは、空間的用法です。

3は、「私」と「お弁当」が移動してきています。

これは、空間的用法です。

4は、「米」が移動してきています。

これは、空間的用法です。

5は、何かが移動してきているのではなく、時間と共に状態が変化しています。

これだけ、時間的用法です。

(12)条件節の意味

その答えになる理由

条件節には、ざっくりと

- 確定条件 … 確実に起こる内容(ほか確実に起こるとは限らない条件(他の選択肢もある)の選択肢はない)

- 仮定条件 … 確実に起こるとは限らない内容(ほかの選択肢もある)

があります。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の「明日になる」は、確実に起こりますね。

これは、確定条件の内容です。

2の「1,000円出す」は、ほかの選択肢にすることもできますね。

これは、仮定条件の内容です。

3の「タクシーに乗る」は、ほかの選択肢にすることもできますね。

これは、仮定条件の内容です。

4の「この本を読む」は、ほかの選択肢にすることもできますね。

これは、仮定条件の内容です。

5の「こちらの道を行く」は、ほかの選択肢にすることもできますね。

これは、仮定条件の内容です。

(13)身体部位を含んだ表現の意味

その答えになる理由

これはサービス問題ですね。

1 比喩表現で、実際に「腹を割っている」のではありません。

2 比喩表現で、実際に「口を挟んでいる」のではありません。

3 比喩表現ではなく、実際に「足を洗って」います。

4 比喩表現で、実際に「手を出している」のではありません。

5 比喩表現で、実際に「耳を貸している」のではありません。

3が正解です。

(14)ト格の意味

その答えになる理由

格助詞「と」(ト格)には、大きく

- 相手

- 着点

- 内容

の3つの用法があります。

以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。

今回の問題は、「相手」の用法をさらに細分化していますね。

相手の用法は、

① 共同動作の相手

Aさんと図書館で勉強をした。

② 相互動作の相手

Aさんと口喧嘩をした。

③ 基準としての相手

Aさんとカバンの趣味が合う。

の3つに細分化することができ、各選択肢は、①②のいずれかに分類することができます。

「① 共同動作の相手」は、1人でもできる動作を誰かと行っています。

Aさんと図書館で勉強をした。

であれば、「Aさんと」を除いても文が成立しますね。

「② 相互動作の相手」は、誰かと一緒でないと動作が成立しません。

Aさんと口喧嘩をした。

であれば、「Aさん」を取り除くことができないですね。

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の「見た」は、1人でも動作が成立しますね。

この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。

2の「楽器を弾いた」は、1人でも動作が成立しますね。

この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。

3の「歌った」は、1人でも動作が成立しますね。

この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。

4の「飲んだ」は、1人でも動作が成立しますね。

この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。

5の「けんかをした」は、1人だと動作が成立しないですね。

この場合のト格は、「② 相互動作の相手」の用法です。

(15)直示表現(ダイクシス)

解説 直示表現(ダイクシス)

これが私の新しい自転車だ。

と言われたときに、発話の現場にいないと「自転車」がどれを指しているかがわからないですね。

また、

2日後までに、この仕事を終えてください。

も、発話の現場にいないと「2日後」がいつを指すのかがわかりません。

これらの場合の「これ」「明日」は、直示表現(ダイクシス)にあたります。

その答えになる理由

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の「こちら」が指しているのは、発話側です。

現場にいて、どちらの発話化がわからないと、どちら側を指しているのかがわからないですね。

これは、直示表現(ダイクシス)です。

2の「後ほど」は、発話のタイミングによって、いつを指すかが変わりますね。

発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。

3の「そこ」は、文脈から「駅」だと判断できます。

現場にいなくても内容がわかるので、直示表現(ダイクシス)ではありません。

4の「今週」は、発話のタイミングによって、いつを指すかが変わりますね。

発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。

5の「川の向こう側」は、話し手がどちら側にいるかによって、指す場所が変わりますね。

発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。

次の問題はこちら

過去問解説の一覧はこちら